昔のドラムってどんな感じだったんだろう?

このような疑問にお答えする内容です。

今回はPart7として、フォリーとシアタードラマーが活躍した時代を振り返ります。

Part1:ドラムの歴史のはじまり(1865年ごろ)

Part2:ラグタイムの時代

Part3:ドラムペダルの進化

Part4:ドラムブラシの誕生

Part5:ジャズとフィルインのはじまり

Part6:フィルインとシカゴスタイルのドラム

Part7:フォリーとシアタードラマー

Part8:ビッグバンドの時代

Part9:Gene Krupaと「Sing Sing Sing」

Part10:ビーバップとライドシンバル

Part11:リズム&ブルース・シャッフル・バックビート

Part12:ツーバス・ダブルバスドラムの誕生

Part13:ロカビリーのはじまり

Part14:ロックンロールのはじまり

Part15:ビートルズとマッチドグリップの誕生

1927年のドラム

ドラムが発展してきたおかげで、当時のドラマーたちはいわゆる「フリーランス」のスタイルをとることができました。

ある日はコンサートで演奏、次の日はショーで演奏、次の日はダンサーのために演奏...などです。

今の「フリーランス」と同じような形で、当時のドラマーたちも様々な役割をこなすことができました。

実はこれは、「フォーリーアーティスト」でした。

1920年代にフォーリーとして活躍したドラマーたち

フォーリーとは、効果音(SE)を作る人のことです。

当時はテレビもコンピューターもありませんでしたが、映画はありました。

ただし、音のない「サイレント映画」です。

当時はまだ、映画用のサウンドトラックを作る技術がなかったからです。

映画館に行くとピアニストがいたり、大きな街だとオーケストラが映画館にいることもありました。

そのピアニストやオーケストラが、そこで上映される映画に合わせて演奏していたのです。

ドラマーたちは、そこで楽器を使って効果音を演奏していました。

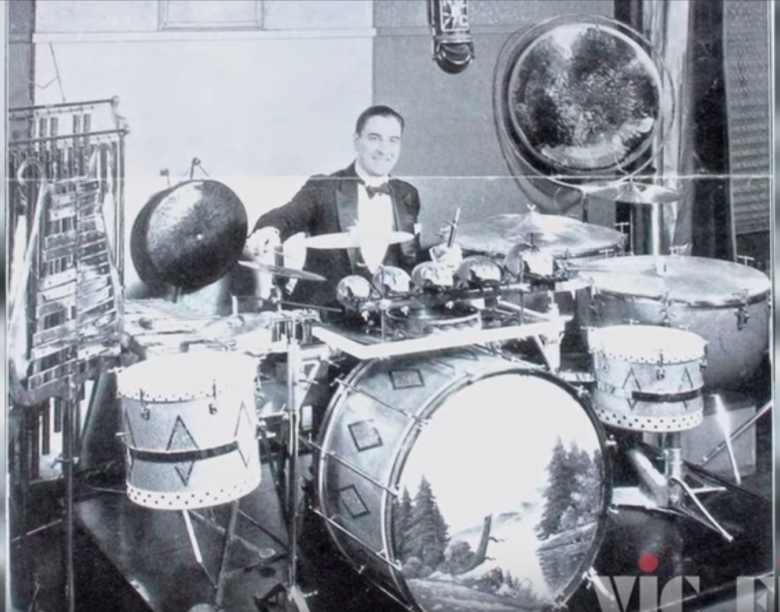

画像:動画より

銃声、飛行機が飛ぶ音、赤ちゃんの泣き声、牛の鳴き声、鳥の鳴き声、列車が駅に到着する時の音、馬の鳴き声、ズボンが引き裂かれる音など、あらゆる音に対していろいろな楽器が使われていました。

ドラマーは、そのような数多くの音に対応していたのです。

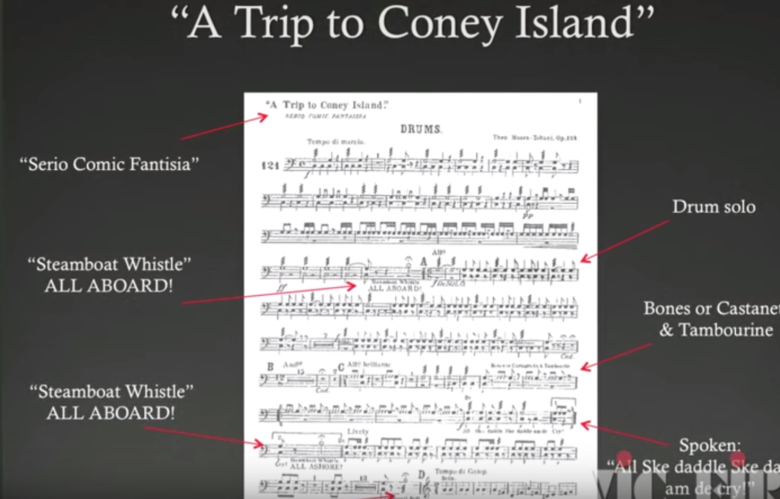

当時の楽譜を見ると楽譜に「キュー」が書いてあり、どのシーンでどの音を出すかが書かれています。

画像:動画より

フォーリーのためにはたくさんの楽器を扱わなければいけなかったので、ドラムセットも次第に大きくなりました。

Ludwigの創始者もシアタードラマーとして活躍

ちなみに、以前のドラムペダルの回でもご紹介したLudwigの創始者William F. Ludwigですが、彼は会社を作っただけではなく、ルーディメンタルドラミングで世界中ツアー回ったり、シカゴにおいて最も重要な「シアタードラマー」としても活躍していました。

彼はドラムショップも経営していましたが、最初はドラムのリペアやチューニングをメインに行なっていたものの、シアタードラマーの活躍が増えてからは、「こういう音が欲しいんだけど」というリクエストももらうようになったといいます。

ちなみにシアタードラマーは数々の劇場を回らなくてはいけないため、楽器は持ち運び可能なサイズで作らなくてはいけませんでした。

シアタードラマーに使われていた実際の楽器

当時映画に使われていた楽器の数々を、William F. Ludwigのお孫さんご本人が解説してくれています。

サウンドは5:18~8:18

最初のサウンド付き映画は1927年

最初にサウンド付きの映画が上映されたのは、1927年だと言われています。

1930年になるまでには、すべての映画がサウンド付きで上映されるようになります。

そのため、サイレント映画の時代は非常に早く過ぎていきました。

職を失った多くのドラマー

サイレント映画の時代はとても短かったので、特にシアタードラマーとして活躍していた多くのドラマーやフォーリーたちはすぐに職を失ってしまいました。

1980年にドラムマシンが誕生したときのことを考えてみるとわかりやすいでしょう。

当時のドラマーたちは「うわ、ドラマーの時代は終わった…もうドラムマシンに全部持っていかれる…」と思ったことでしょう。

これと同じことが、1927年ごろにも起こっていたのです。

しかし今も多くのドラマーが存在しているように、ドラマーたちはその後もずっと活躍し、技術も進化しつづけています。

つづきのPart8はコチラ