今回は、OrchestrationOnlineが解説する「オーボエとイングリッシュホルンの違い」をまとめました。

オーボエとイングリッシュホルンはどちらも2枚のリードを使って演奏する「ダブルリード」楽器ですが、見た目も似ていることから、いったい何が違うのか混乱してしまうでしょう。

そこでこの記事では、「そもそもオーボエとイングリッシュホルンとはどんな楽器か?」「オーボエとイングリッシュホルンの違い」「楽曲での役割や使われ方の違い」「オーボエとイングリッシュホルンが使えるおすすめのDTM音源」をご紹介します。

オーボエとは?

オーボエは、17世紀にフランスで誕生した木管楽器です。

クラリネットやサックスはリードを1枚使って演奏しますが、オーボエは2枚使用するため「ダブルリード楽器」と呼ばれています。

オーケストラにおいてはフルートやクラリネットと同様に高音域を担当することが多く、高くてかわいらしい音が特徴的です。

イングリッシュホルンとは?

イングリッシュホルンとは、1720年ごろにヨーロッパで誕生したオーボエよりも少し大きいダブルリードの木管楽器です。

※「シレシア」という現在のポーランド・チェコ・ドイツ付近にあった地域で誕生

オーボエと見た目がかなり似ているため、イングリッシュホルンは「音が低いオーボエ」と思われがちですが、実は音色もオーボエとは少し異なります。

イングリッシュホルンの方が演奏しやすいと感じる奏者もいる

オーボエ奏者の中には、イングリッシュホルンの方がアーティキュレーションをコントロールしやすく、演奏しやすいと感じている人もいます。

そのため、バスオーボエよりもイングリッシュホルンの方がオーケストラにおけるオプション楽器(補助楽器)として好まれやすい傾向にあります。

オーボエとイングリッシュホルンの違い

はじめに、オーボエとイングリッシュホルンの主な違いをご紹介します。

オーボエ

・中高音域以上が得意

・真ん中のレ(D)以下は苦手

・金管楽器ではトランペットと相性がいい

イングリッシュホルン

・中音域が得意

・真ん中のレ(D)ぐらいの音域は得意

・ホルンや重めの金管楽器との相性がいい

一言で言うと、「オーボエは高音域が得意で明るい音」「イングリッシュホルンは中音域が得意で丸く深い音」が特徴だと言えます。

それではここからは、オーボエとイングリッシュホルンの違いや特徴について詳しく解説していきます。

オーボエとイングリッシュホルンの大きな違いは「得意な音域」

オーボエは高音域が演奏しやすく、イングリッシュホルンはより低い音域が演奏しやすい構造になっています。

ここで言う「得意」「演奏しやすい」とは、「思い通りのアーティキュレーションや強さ・重さで演奏できるかどうか」「音が低すぎるor高すぎるからと言って、音がかすれたり薄くなったりしないか」という意味です。

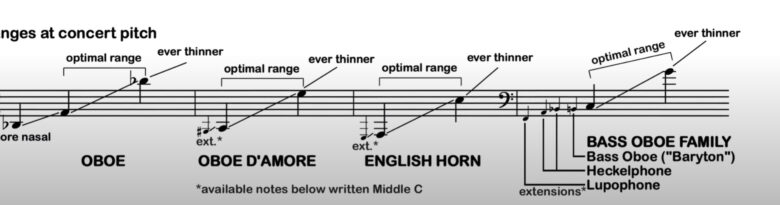

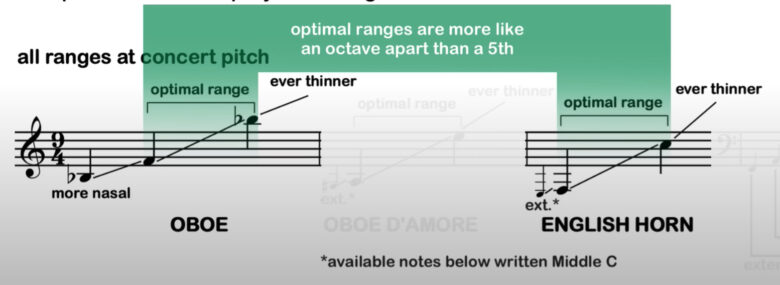

上記画像は、オーボエ系の楽器「オーボエファミリー」の音域を示したものです。

このうちオーボエとイングリッシュホルンに着目してみましょう。

「optimal range」は演奏しやすい音域(得意な音域)を示しています。

理論上は演奏可能な音域は、両方ともそこまで大きく変わりません。

しかし「optimal range」に着目すると、optimal rangeは1オクターブほどの差があります。

つまり、オーボエの方がより高く、イングリッシュホルンの方がより低い音域が得意であることがわかります。

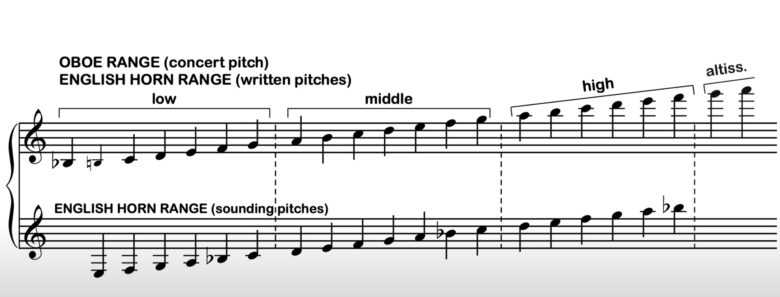

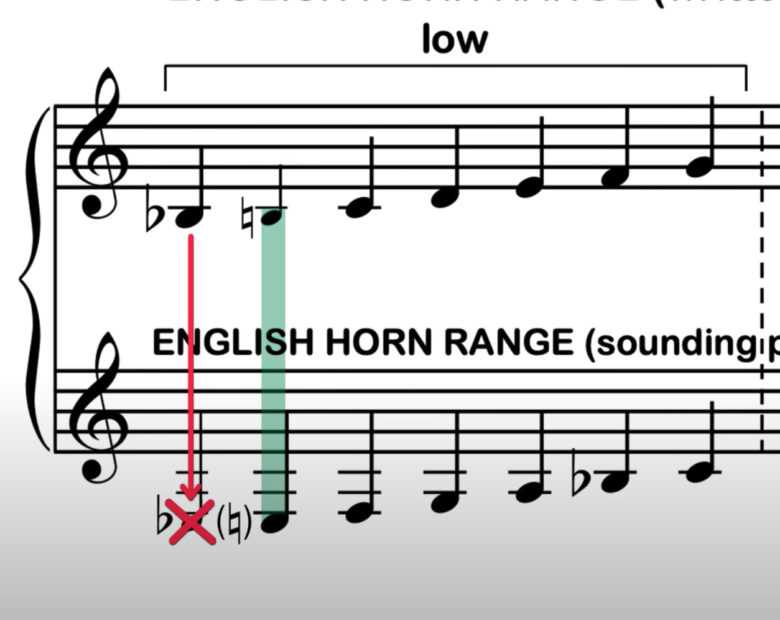

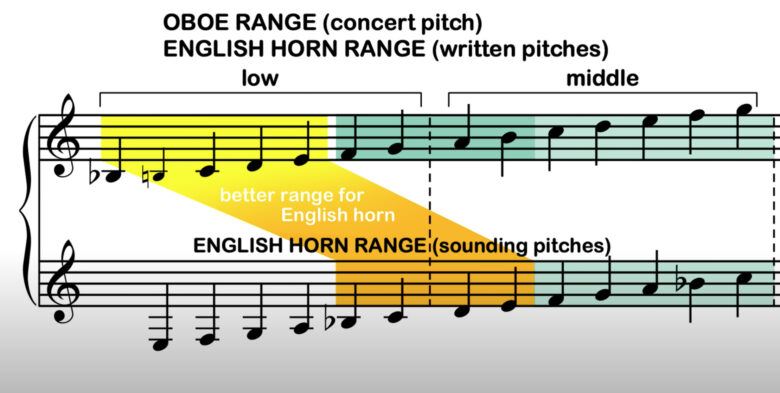

上記画像は、オーボエとイングリッシュホルンそれぞれの演奏可能な音域を示しています。

オーボエはC管、イングリッシュホルンはF管であることが一般的ですので、楽譜上段は「オーボエの楽譜と実際に出る音」と「イングリッシュホルンの楽譜」、下段は「イングリッシュホルンで上段の楽譜を演奏したときに出る実際の音程」を示しています。

両者の一番低い音に着目してみると、イングリッシュホルンは一番低いBbの音が鳴らず、Bから音域がスタートしています。

これは古い時代の名残で、開発された当初の楽器は低いBbが鳴らない構造で作られていたためと言われています。

※オーボエは17世紀にフランスで誕生し、イングリッシュホルンはその後の1720年ごろに誕生しました。

「どれだけ低い音を出せるか」よりも「低音域全体をどれだけ安定して出せるか」にフォーカスされていたことや、そもそもイングリッシュホルンの低いBbはあまりキレイな音ではないという需要の低さから、この名残が続いているとされています。

そのおかげもあり、イングリッシュホルンでは低音域全体が演奏しやすい楽器となり、ソロでも大活躍するようになりました。

上記画像のように、オーボエが演奏しづらい音域でも、イングリッシュホルンなら豊かに安定して演奏できるようになったのです。

例えばこちらの楽曲では、オーボエとイングリッシュホルンがそれぞれ得意な音域を演奏することにより、サウンドが魅力的になっているいい例です。

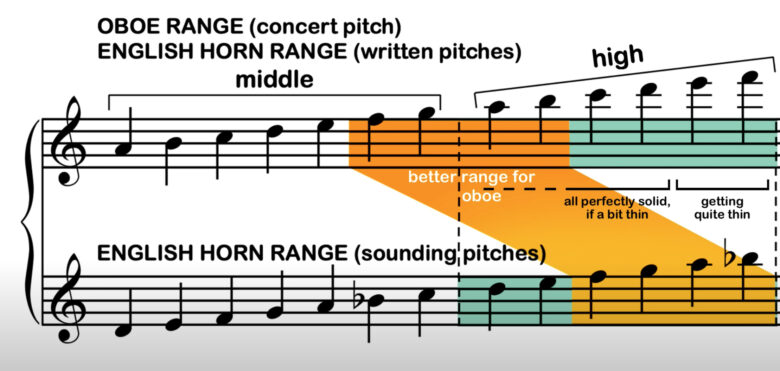

逆に、イングリッシュホルンにとって「高すぎる」「演奏しにくい」と感じる高音域は、オーボエに演奏してもらう方がいい場面もあります。

上記画像で言うと、オレンジの音域はイングリッシュホルンにとっては「かなり高い音域」になりますが、オーボエにとっては演奏しやすい音域の範囲内です。

わざと苦手な音域を演奏させて楽器を活かす方法もある

ここまでの解説で「イングリッシュホルンは高音域が演奏しづらいので、オーボエに任せる方がベター」というお話しましたが、この演奏しづらい音域でをあえて演奏させることもあります。

例えばイングリッシュホルンに少し高い音域を演奏させると、オーボエのように芯があって鋭く甲高い音にはならないため、それが逆に「ノスタルジック」「切ない感じ」を表現するベストな音として使えることがあります。

オーボエで同じ音域を演奏すると、得意であるがゆえに明るくストレートで強い音になりやすいため、あえて苦手な音域を演奏させることもあるのです。

例えはこちらの楽曲では、イングリッシュホルンとしては少し高い音域でソロを演奏しています↓

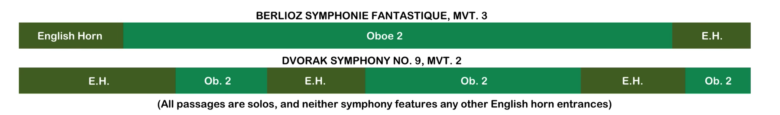

ソロのためだけにイングリッシュホルンを使うこともある

これまでの解説の通り、イングリッシュホルンは単なる「オーボエの低いバージョン」ではなく、ソロ楽器としても活躍する楽器です。

そのため、楽曲によっては一部のソロのためだけにイングリッシュホルンが使われることがあります。

例えば上記画像のように、イングリッシュホルンをソロなどのほんの一部でしか使わず、基本的にはオーボエに演奏させることがあります。

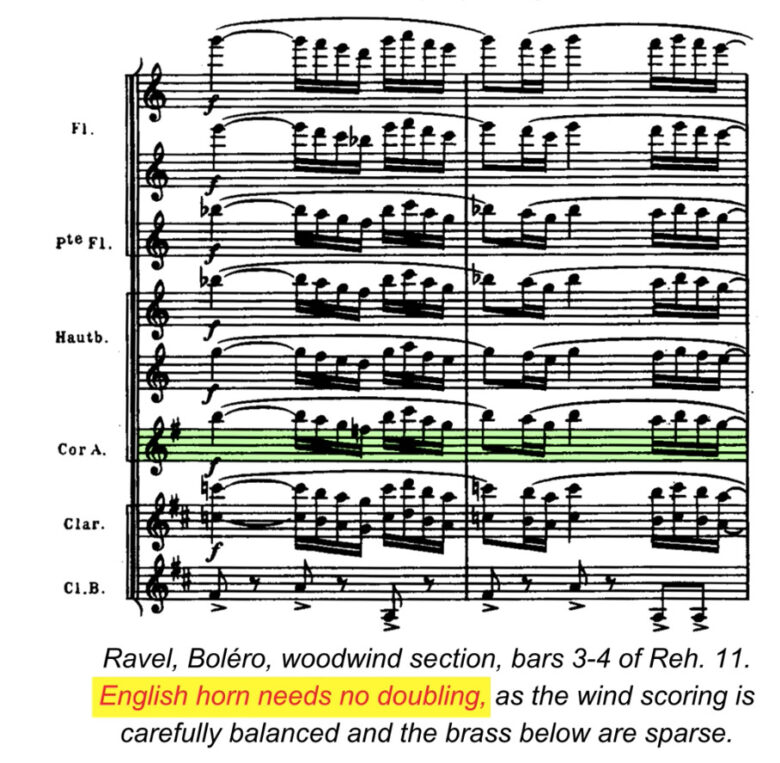

木管楽器全体のバランスを調整するイングリッシュホルン

上記画像の楽譜では、フルートやクラリネットなどの木管楽器が一斉に同じフレーズを演奏しています。

他の楽器はオクターブ上下でダブリングをしているにもかかわらず、イングリッシュホルンはダブリングされていません。

これは、イングリッシュホルンは1本あるだけでバランスが調整できるため、この楽譜のようにダブリングが必要ないこともあるからです。

フルートやクラリネットなどの高音域を担当する木管楽器と、バスクラリネットやファゴット(バスーン)など低音楽器を担当する木管楽器のちょうど中間をつなぐ楽器としてイングリッシュホルンを使うことで、木管楽器全体のバランスがよくなります。

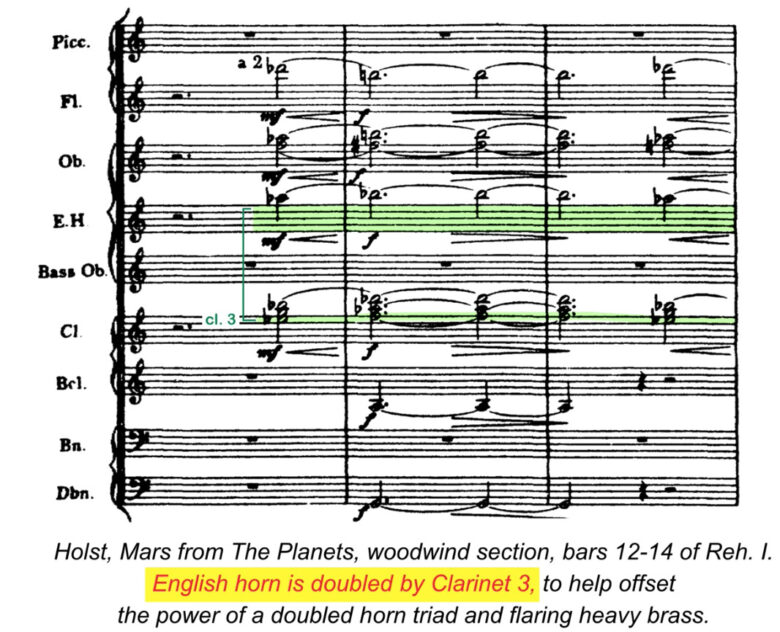

イングリッシュホルンは埋もれやすいのでダブリングが効果的

場合によっては、イングリッシュホルンは別の楽器の補助があると魅力的に聞こえることもあります。

華やかな音が鳴る金管楽器やオーボエとは異なり、イングリッシュホルンはやわらかく落ち着いた音が特徴です。

逆に言えば全体の中で埋もれやすい・目立ちにくい音色でもあるので、他の楽器の音量が大きいときは、他の楽器にダブリングしてもらうと埋もれにくくなります。

例えば上記画像のように、クラリネットとファゴット(バスーン)がイングリッシュホルンと同じフレーズを演奏することがあります。

特に金管楽器が一緒に鳴っていると音が聞こえにくくなりやすいので、このようにダブリングするとよいでしょう。

イングリッシュホルンは「高音アンサンブル」も「低音アンサンブル」のどちらにも使える

イングリッシュホルンは中音域が得意な楽器のため、オーボエと一緒に演奏して1つのハーモニーを奏でる「高音アンサンブル」にも、ファゴット(バスーン)やコントラバスーンと一緒に演奏する「低音アンサンブル」のどちらにも使えます。

このいい例を、ホルストの「惑星」より「木星」で見ることができます。

上記画像は、オーボエ・イングリッシュホルン・バスーン・コントラバスーンの楽譜です。

ここでは、イングリッシュホルンはオーボエと同じリズムを演奏しており、オーボエとハーモニーを奏でています。

一方、上記画像はバスーンとアンサンブルをしている楽譜です。

イングリッシュホルンは低音楽器の質感ともマッチしやすいので、このように低音楽器とハーモニーを奏でるアンサンブルにも向いています。

それでは、実際に楽曲を聞いてみましょう。

ベルリオーズ「ロブ・ロイ」におけるイングリッシュホルンの使われ方

ベルリオーズ作曲「ロブ・ロイ」におけるイングリッシュホルンの使われ方は、これまでの解説とは少し異なります。

この楽曲では「あくまでオーボエの補助楽器」のような捉え方をされておらず、1つのメインの楽器として使われています。

・イングリッシュホルンのソロに対し、フルートとファゴットがオクターブ上下でダブリング

・ソロ中に他の楽器が入っても、イングリッシュホルンとフルートが埋もれないようなオーケストレーション

それでは、上記2つを意識しながら聞いてみましょう。

オーボエとイングリッシュホルンが使えるおすすめ音源・プラグイン

最後に、映画音楽などの音楽制作をしている方向けに、オーボエとイングリッシュホルンが使えるおすすめDTM音源・プラグインをご紹介します。

今回の解説の内容を生かしながら、ぜひご自身の楽曲にオーボエやイングリッシュホルンを取り入れてみてください。

Vienna Symphonic Library社「Studio Special Woodwinds」

通常のオーボエのほか、ヘッケルフォーンやコントラバスクラリネット、オーボエ・ダモーレの音色が使えます。

※オーボエ・ダモーレはメゾソプラノの音域で、オーボエよりも少しやわらかく優しい音を出すことができる楽器です

オーボエファミリー+フルートファミリー+クラリネットファミリー+ファゴットが使える音源「Studio Special Woodwinds」

同社では他にも、テノールオーボエに相当する「オーボエ・ダ・カッチャ」の音源「Studio Oboe da Caccia」も開発しています(ちなみにイングリッシュホルンはアルトオーボエに相当します)。

AARON VENTURE社「Infinite Woodwinds」

オーボエ、イングリッシュホルン、バスオーボエ、ファゴット、コントラバスーンなどのダブルリード楽器、クラリネットファミリー、フルートファミリー、サックスファミリーの音色が使えます。

木管楽器がほぼ網羅されている音源です。

Acoustic Samples社「VWins Oboe」

オーボエ、イングリッシュホルン、ファゴット、コントラバスーンが使えます。

Chris Hein社「Chris Hein Winds Vol 3 - Oboes」

オーボエ、イングリッシュホルン、オーボエ・ダモーレの音色が使えます。

※オーボエ・ダモーレはメゾソプラノの音域で、オーボエよりも少しやわらかく優しい音を出すことができる楽器です

Audio Modeling社「SWAM DOUBLE REEDS」「SWAM Solo Woodwinds Bundle」

オーボエやイングリッシュホルン、ファゴット(バスーン)、コントラバスーンが使えます。

「SWAM DOUBLE REEDS」はオーボエなどのダブルリード楽器、「Woodwinds Bundle」はクラリネットやサックスなどの木管楽器も含めたバンドルです。

Musical Sampling社「Orb Woodwinds Bundle」

オーボエ、イングリッシュホルン、ファゴットの音色が使えます。

CINESAMPLES社「Hollywoodwinds」

オーボエ、ファゴット(バスーン)、クラリネット、フルート、ピッコロなど、多数の木管楽器のアンサンブルが使えます。

Cinesamples社「CineWinds CORE」「CineWinds PRO」

「CineWinds CORE」ではオーボエとファゴット、「CineWinds PRO」ではアルトフルートやコントラバスーンの音色が使えます。

Heavyocity社「VENTO: Modern Woodwinds」

オーボエのほか、ファゴット、コントラバスーン、クラリネット、コントラバスクラリネット、フルートなどが使えます。

映画音楽で使いやすいかっこいいプリセットも多数用意されています。

オーボエとイングリッシュホルンの違いとは?まとめ

以上が「オーボエとイングリッシュホルンの違い」でした。

オーボエ

・高音域が得意で目立ちやすい

・トランペットなど、華やかな音がする金管楽器と相性がいい

イングリッシュホルン

・中音域が得意で丸く太い音が得意

・ホルンや低めの金管楽器など、やわらかく音域の低い音と相性がいい

・オーボエと高音域アンサンブル、バスーンと低音域アンサンブルもOK

・木管楽器における中音域担当

・音が埋もれやすいのでダブリングも有効

使い分け方

・高音域はオーボエ、中音域はイングリッシュホルン

・イングリッシュホルンは木管楽器全体のバランサーとしても使える

作曲・演奏テクニック

v class="bgBox">作曲・演奏テクニック

当サイトでは他にもオーケストレーションや楽器についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓