昔のドラムってどんな感じだったんだろう?

このような疑問にお答えする内容です。

今回はPart3として、ドラムにとって非常に重要となる1909年の歴史を振り返ります。

Part1:ドラムの歴史のはじまり(1865年ごろ)

Part2:ラグタイムの時代

Part3:ドラムペダルの進化

Part4:ドラムブラシの誕生

Part5:ジャズとフィルインのはじまり

Part6:フィルインとシカゴスタイルのドラム

Part7:フォリーとシアタードラマー

Part8:ビッグバンドの時代

Part9:Gene Krupaと「Sing Sing Sing」

Part10:ビーバップとライドシンバル

Part11:リズム&ブルース・シャッフル・バックビート

Part12:ツーバス・ダブルバスドラムの誕生

Part13:ロカビリーのはじまり

Part14:ロックンロールのはじまり

Part15:ビートルズとマッチドグリップの誕生

1909年に起こったこととは?

1909年は、Ludwigがバスドラム用ペダルの特許を取得した年です。

実は、その前にもバスドラム用ペダルは存在していました。

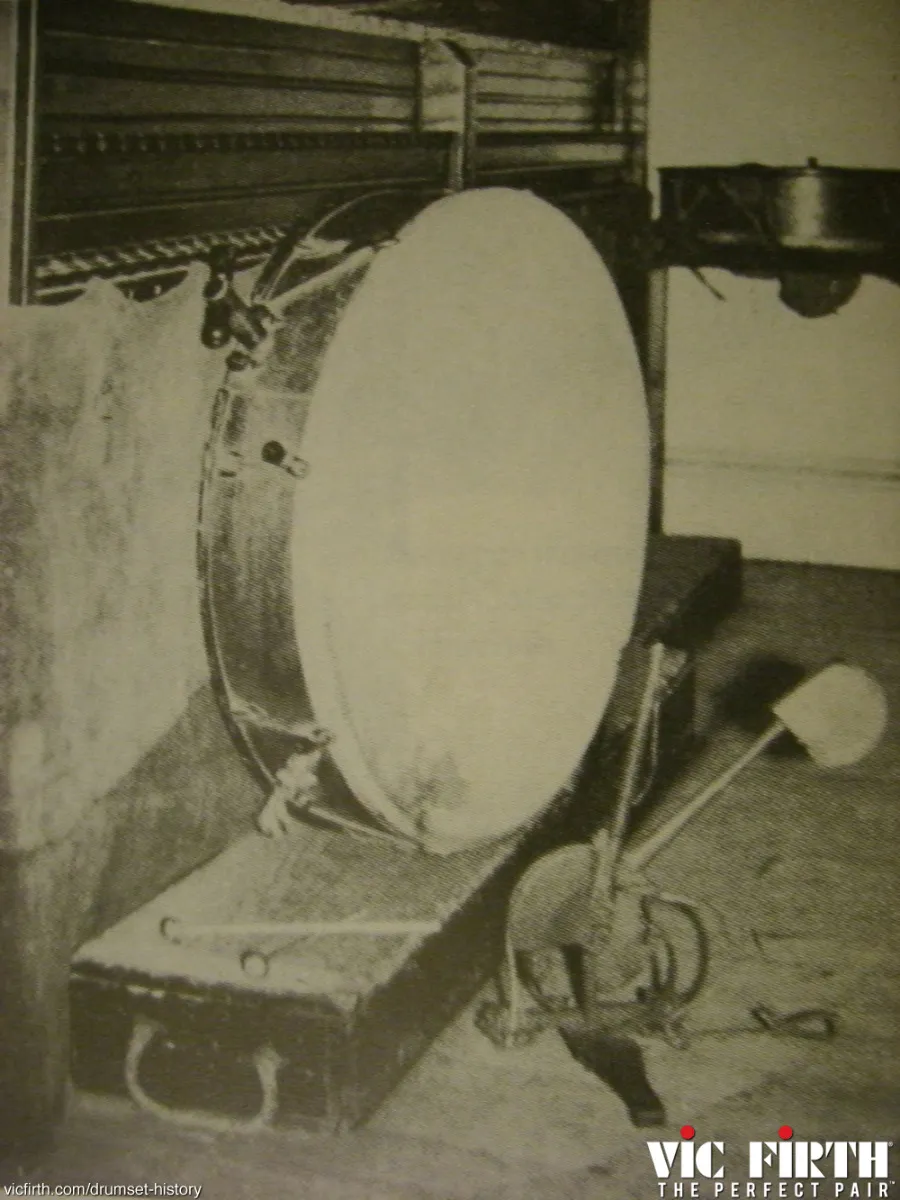

画像:昔のバスドラム用ペダル(https://ae.vicfirth.com/wp-content/uploads/03-1.webp)

1870年ごろにドラマー達は、「オーバーハングペダル」と呼ばれる、バスドラムの上に取り付けるペダルを使っていました。

しかしこのオーバーハングペダルは見た目が格好悪く、コントロールもしづらいものでした。

そのため、1870年ごろのドラマー達はダブルドラミングにはペダルを使わない方を好んでいました。

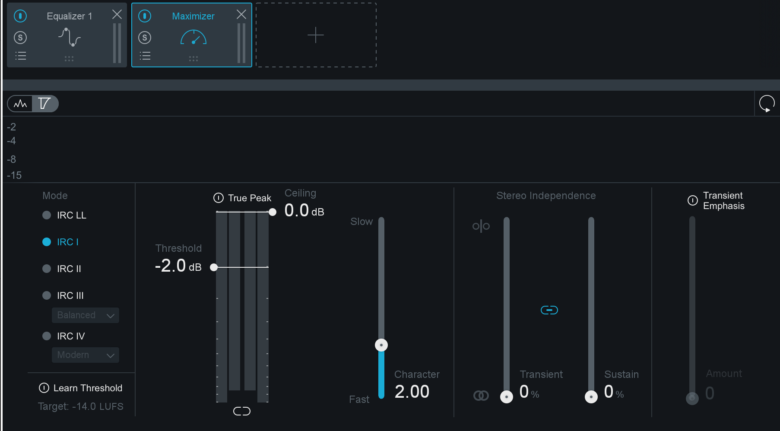

画像:Ludwigによる初期のペダル(https://ae.vicfirth.com/wp-content/uploads/03-2.webp)

今からおよそ100年前ごろに作られたLudwigのペダルは、今わたしたちが使っているペダルと非常にそっくりです。

フットボードとスプリングがあり、バスドラムに取り付けるしくみです。

100年以上も前に作られたと考えると、よく考えられて作られたものだということがわかります。

バターに付属している器具

画像:https://ae.vicfirth.com/wp-content/uploads/03-4.webp

当時のペダルには、バターヘッドに金属の器具が付いていました(上記画像、右側に飛び出ている金属の球体)。

これは、フットペダルを踏むと、バターヘッドについている器具が、バスドラムについているシンバルに当たり「カーン」と鳴るしくみになっています。

画像:ドラムペダルと、バスドラムのすぐ右横についているシンバル(https://morenomaugliani.com/wp-content/uploads/2022/11/DrumSet-1-1-1000x667.png)

ビーターのヘッド

もう一つ今の時代のペダルと異なるのは、ビーターのヘッド部分です。

実は、当時のビーターは今よりもっと大きかったのです。

これは、昔はバスドラムが非常に大きかったためです。

26,28,30インチのバスドラムが主流で、中には40インチの製品もありました。

ビーターは、マーチングバンドのバスドラムで使われていたビーター(マレット)と非常に似たものでした。

持ち運びも便利

当時の人々はまだ車を持っていませんので、交通機関を使ってドラムを運び出す必要がありました。

Ludwigが作ったペダルは、今使われているものと同様、分解することができます。

分解すればスーツの内ポケットにも収まるサイズになりますので、当時の人々にとっては非常に便利なものでした。

つづきのPart4はコチラ