昔のドラムってどんな感じだったんだろう?

このような疑問にお答えする内容です。

今回はPart9として、ドラムが一気に脚光を浴びるようになった時代を振り返ります。

Part1:ドラムの歴史のはじまり(1865年ごろ)

Part2:ラグタイムの時代

Part3:ドラムペダルの進化

Part4:ドラムブラシの誕生

Part5:ジャズとフィルインのはじまり

Part6:フィルインとシカゴスタイルのドラム

Part7:フォリーとシアタードラマー

Part8:ビッグバンドの時代

Part9:Gene Krupaと「Sing Sing Sing」

Part10:ビーバップとライドシンバル

Part11:リズム&ブルース・シャッフル・バックビート

Part12:ツーバス・ダブルバスドラムの誕生

Part13:ロカビリーのはじまり

Part14:ロックンロールのはじまり

Part15:ビートルズとマッチドグリップの誕生

1930年代とGene Krupaの活躍

1930年代「ビッグバンド時代」において欠かせないのが、ドラマーのGene Krupaの存在です。

Gene Krupaという名前は聞いたことがある人もいるかもしれません。

彼はドラムの歴史において非常に重要であり、彼なしでドラムを語ることはできません。

特に、現代の「ドラムソロ」があるのは、彼のおかげなのです。

Gene Krupaと”Sing Sing Sing”

Gene Krupaは、ドラムにおける「真のスター」といえるでしょう。

バンドの後ろで演奏しているリズムキーパー役だけでしかなかったドラムを、より前で目立たせ、ドラムを他の楽器と同じ立ち位置に立たせたのです。

これ以前の時代のタムは「ドラムに付属している中国の楽器」という立ち位置でしたが、タムは1つだけ使うのが一般的でした。

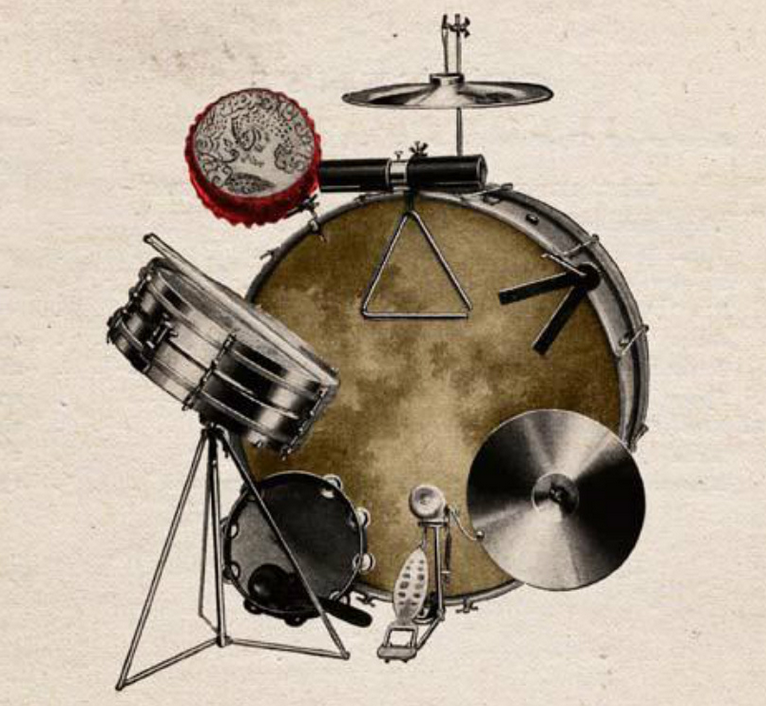

初期のドラムセット:https://morenomaugliani.com/wp-content/uploads/2022/11/DrumSet-.png

その中でKrupaが行ったのは、「違う音程にチューニングされたタムを使う」ということです。

現代では当たり前ですが、実はこれ以前はポピュラーなやり方ではなかったのです。

1935年は、みなさんも一度は聞いたことのあるあの名曲「Sing Sing Sing」が誕生した年です。

この曲でKrupaが違うピッチ・大きさのタムを使ったことで、この手法が他のドラマーにも広がりました。

この時代には他にもたくさんの人気ドラマーが名を挙げた年ですが、どのドラマーも、Krupaのようにドラムセットで自分のパーソナリティを表現するようになりました。

こうして、ドラマーがドラムソロをする文化が生まれたのです。

Gene Krupaのドラミング

つづきのPart10はコチラ