今回は、ドラムスティック・マレットを開発している世界的なメーカーVic Firthが解説する「ドラムの歴史」をまとめました。

この記事ではPart6として、シカゴスタイルのドラミングの歴史、そして当時のフィルインの叩き方の歴史を振り返ります。

ドラムの歴史解説シリーズ

Part1:ドラムの歴史のはじまり(1865年ごろ)

Part2:ラグタイムの時代

Part3:ドラムペダルの進化

Part4:ドラムブラシの誕生

Part5:ジャズとフィルインのはじまり

Part6:フィルインとシカゴスタイルのドラム

Part7:フォリーとシアタードラマー

Part8:ビッグバンドの時代

Part9:Gene Krupaと「Sing Sing Sing」

Part10:ビーバップとライドシンバル

Part11:リズム&ブルース・シャッフル・バックビート

Part12:ツーバス・ダブルバスドラムの誕生

Part13:ロカビリーのはじまり

Part14:ロックンロールのはじまり

Part15:ビートルズとマッチドグリップの誕生

1919年から1920年は「ジャズ・禁酒法・酒場」がキーポイント

さて、これまでダブルドラミング、マーチング、トラップ、初期のジャズ(ニューオリンズ)など、さまざまなドラムのスタイルを見てきました。

次に動きがあるのは、1919年から1920年頭にかけてです。

1920年代のアメリカは「狂騒の20年代」と呼ばれており、こう呼ばれる理由と音楽にはどんな関係があるのか、見ていきましょう...

1919年、アメリカではアルコールの製造・輸出入を禁止する法令「禁酒法」を施行しました。

「飲酒は道徳的によくないものだ、アルコールを排除しよう」という考えから生まれたものです。

禁酒法と酒場

しかし逆に「法律で禁止されていることをやるのはイケてる」といった風潮が生まれ、アンダーグラウンドではよく行われていました。

1920年は「狂騒の20年代」や「ジャズの時代」と呼ばれていますが、これはこのような背景でパーティーが行われ、人々は狂うように遊んでいたからです。

この頃は、シカゴのアル・カポネなどのギャングスターたちが力を持っていましたが、これは彼らがリキュールを密売していたからです。

アルコールが密売されていた酒場は「スピークイージー(speakeasy)」と呼ばれ、合言葉を知らないとお酒は飲めず、お店にも入れないようになっていました。

これは特にシカゴで人気となります。

酒場「スピークイージー」とジャズ

そんな酒場「スピークイージー」で演奏されていたのが、ジャズです。

ジャズもまたアンダーグラウンドで作られ、演奏され、アフリカ系アメリカ人の音楽スタイルだったからです。

アフリカ系アメリカ人の中にはまだ隔離されて生活している人々がおり、胸を張ってアフリカ系アメリカ人の音楽を楽しむ人もいませんでした。

しかしスピークイージーに行けば、そのような音楽が演奏されていて、違法になっているアルコールを楽しむことができたのです。

当時のジャズは、ダンスにはもってこいのスタイルだったので、スピークイージーに行って踊りながらジャズを楽しむこともできました。

10年ほど経つと、ジャズはだんだんホーン系楽器(管楽器)と一緒に演奏されるようになったり、より大きな編成で演奏されるようになります。

これがのちに「ビッグバンド」と呼ばれるようになります。

シカゴスタイルのジャズ

昔のフィルインと現代のフィルインの違い

ニューオリンズのスタイルとシカゴスタイルの演奏を聞くと、ドラムのフィルインが現代のフィルインと少し違っていることがわかります。

現代のドラムはスティックでタムを音程が高い順から「ドコドコドコドコ」と叩き、次の小節の頭にクラッシュシンバルを1回だけ叩いたりすることがあります。

しかし、ニューオリンズやシカゴスタイルのジャズでは、4拍目にクラッシュを鳴らします。

これは、1950年ごろまで続いたフィルインのスタイルです。

なぜ4拍目にクラッシュシンバルを叩くのか?

当時はギターアンプやPAシステムなどがなかったので、ドラムは他の楽器と比べて「うるさい楽器」と考えられていました。

そのため、1拍目にクラッシュシンバルを鳴らすのは他の楽器をかき消しやすいのでご法度だと言われていました。

次の小節の1拍目にクラッシュシンバルを叩かないのは、ニューオリンズのシンコペーションが使われていたことも理由の1つとして挙げられます。

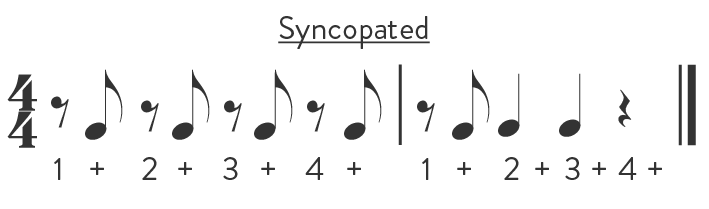

シンコペーションは、表拍に強拍が来ないリズムのことです。

1拍目ジャストに音を鳴らすのではなく、少し早めにズラして演奏するため、このシンコペーションのリズムに合わせるためにも1拍目ジャストではなく4拍目の裏拍などで鳴らすことがあります。

つづきのPart7はコチラ