今回は英語版wikipediaの「ファンクミュージック」をまとめました。

この記事ではPart6として、ファンクにおけるボーカル・歌詞・ホーンセクションの特徴について解説します。

ファンク解説シリーズ

ファンクは音楽的にも歴史的にもとてもおもしろいため、このシリーズは長編になっていますが、読み進めれば必ずどこかで面白さがわかってきます!

ファンクにおけるボーカルの特徴とは?

1970年代、ファンクは1960年代のアフリカ系アメリカ人音楽のボーカルスタイルを用いて演奏されていました。

ブルースやゴスペル、ジャズやドゥーワップなどがこれに含まれます。

これらのアフリカ系アメリカ人音楽のスタイルのように、「叫ぶ(Yells)」「シャウト」「ホラー(怒鳴る・大声で言う)」「うめく」「ハミング」「メロディックなリフ」などの要素が使われました。

また、「コールアンドレスポンス」や物語のナレーションを入れるなどの手法も使われています。

これらはいずれも、アフリカの口伝の伝統で使われてきたアプローチ方法です。

さまざまなボーカルパート

ファンクにおけるコールアンドレスポンスでは、「リードシンガー」と「バンドメンバー」という役に分かれており、バンドメンバーはバックアップボーカルとして歌います。

またファンクはソウルの影響も強く受けているため、ボーカルはソウルで使われるテクニックも使っています。

しかし、ファンクではフレーズが途中で途切れる感じになったり、よりエネルギッシュでリズミカル・パーカッシブになることが多いです。

また、装飾音による「飾り付け」も、ソウルに比べると少なくなります。

ボーカルラインはホーンパートと似ており、リズムを前に押し出すような感じです。

有名なファンクバンド「Earth, Wind & Fire」は、ボーカルにハーモニーパートがあります。

James Brownnの「Super Bad」などの楽曲では、「ダブルボイス」という、シャウトするボーカルパートが使われています。

ブラック・エステティック

また、ファンクシンガーは「ブラック・エステティック(Black Aesthetic)」というテクニックを使っています。

これは色とりどりで生き生きとしたジェスチャーや、顔の表現、体の姿勢・動き、ボーカルフレーズを使うというものです。

これにより、パフォーマンスがよりパワフルになります。

ファンクにおける歌詞の特徴

ファンクにおける歌詞の特徴としては、1970年代にアフリカ系アメリカ人がアメリカ国内で直面してきた問題を扱っていることが挙げられます。

この頃は「産業労働階級経済」から「情報経済」に移行していた時期で、これにより、黒人の労働階級の人たちは苦しんでいたのです。

The Ohio PlayersやEarth, Wind & Fire、James Brownの楽曲では、歌詞の中に低所得で苦しんでいた黒人に関する内容を含んでいます。

(ちなみに先ほどご紹介したヒット曲、Earth, Wind & Fireの「September」は1978年の楽曲です)

1978年のFunkadelicの楽曲「One Nation Under A Groove」では、1960年代の公民権運動の間に黒人たちが立ち向かおうとしていた姿や、1970年代の黒人たちに「社会と政治への参加」を促す内容が含まれています。

ちなみにこれは、1970年代に実際に可能となったものです。

歌詞に込められた想い

The Isley Brothersの1975年の楽曲「Fight the Power」は、政治的なメッセージを歌詞に入れ、同じく1975年のParliamentの楽曲「Chocolate City」は、歌詞で人口の多くが黒人であるワシントンD.Cや他のアメリカの都市を比喩的に用い、黒人有権者の潜在的な力や、将来黒人大統領が現れることを提案するような内容です。

政治的なテーマを用いたり、黒人リスナーをターゲットとした歌詞は、アフリカ系アメリカ人の女性・男性それぞれが”正しいこと”のために戦っている姿を描いた「ブラックスプロイテーション(Blaxploitation)」という映画ジャンルから生まれた、新しい「黒人」のイメージを反映しています。

ファンクもブラックスプロイテーションも、黒人や直面した様々な問題や、黒人の視点から語られる物語をベースにしています。

ブラックスプロイテーションとファンク

1970年代のファンクやブラックスプロイテーション映画の間にあるもう一つの関係性として、多くのブラックスプロイテーション映画にはファンクの楽曲(サウンドトラック)が使われていることが挙げられます。

例えば、映画「Superfly」にはCurtis Mayfieldが参加、「Black Caesar」にはJames BrownやFred Wesleyが参加、「Youngblood」にはWarが参加しています。

黒人ならではの言葉や美学を使っている

ファンクの楽曲は、「黒人の美学」や「黒人の言葉」に親しみのあるリスナーたちに深く理解されやすい、いわば「比喩的言語」でした。

たとえば、ファンクの楽曲には「shake your money maker」「funk yourself right out」「move your boogie body」などの表現が使われています。

他にも「Super Bad(1970年)」など、黒人の間では「Good」「Great」という意味で使われる「Bad」が、曲名や歌詞に使われることがあります。

ダブル・ミーニング

1970年代になると、ラジオにおける「放送禁止用語」として扱われるのを避けるため、ファンクのアーティストたちは放送禁止用語には聞こえないような言葉を使ったり、言葉が2通りの意味に理解できる「ダブル・ミーニング」などを使い始めるようになります。

(一般的な言葉の意味と、やや下品・性的な意味の両方を持つ言葉を使うなど…)

このような表現方法のせいもあり、メインストリームの白人リスナーはファンクの曲の歌詞を理解できないといったことも多々ありました。

これはのちに、ファンクが1970年代の間、ポピュラーミュージックとして白人リスナーの人気を獲得できなかった要因にもなっていきます。

ファンクにおけるその他楽器の特徴

ファンクでは、金管楽器のグループを用いた「ホーンセクションのアレンジ」が使われます。

ファンクのホーンセクションは、サックス(主にテナーサックス)、トランペット、トロンボーンがメインに使われ、より大きな編成の場合は、4重奏・6重奏形態にしたり、バリトンサックスが使われることもあります。

ホーンセクションはリズミカルでシンコペーションを多用したパートを担当することが多く、リズミカルに変移していく感覚を強調する「オフビートのフレーズ」を伴うことが多いです。

そのため、ファンクのイントロは、ホーンセクションにとって重要な場面になります。

ギターをマネたフレーズ

ファンクのホーンセクションはリズミカルでパーカッシブなサウンドを奏でていますが、これはファンクのリズムギターのアプローチを模倣したものです。

ボーカルの間にショートスタッカートのリズムブラスト(強いひと吹き)を使うことで、歌詞を途中で止めるようなはたらきをします。

ファンクのホーンセクションで有名なアーティスト

ファンクの著名なホーンプレイヤーとして、Alfred "PeeWee" Ellis(サックス)、Fred Wesley(トロンボーン)、Maceo Parker(アルトサックス)などが挙げられます。

ファンクで著名なホーンセクション

楽曲単位で有名なホーンセクションには、"Phoenix Horns" (Earth, Wind & Fire)、"Horny Horns"(Parliament)、”Memphis Horns”(Isaac Hayes)、”MFSB”(Curtis Mayfield))などが挙げられます。

ホーンセクションが目立つファンクの楽曲

ホーンセクションで使われる楽器

ファンクのホーンセクションで使われる楽器は、実に多岐に渡ります。

たとえば金管楽器が2人いる場合は、基本的にはトランペットとテナーサックス、もしくはトランペットとトロンボーン、もしくはサックス2本となります。

金管が3人いる場合は、トランペット・サックス・トロンボーンか、トランペット・サックス2本となることが多いです。

カルテットの場合は、各楽器2本ずつの構成。

クインテットの場合は、サックス2本とトランペット2本などのペアに加え、高音もしくは低音楽器を1本加えることが多いです。

奏者が6人いる場合は、金管セクションは「2本の金管楽器+トロンボーン+バリトンサックス」など、低音まで人員を揃えることが一般的です。

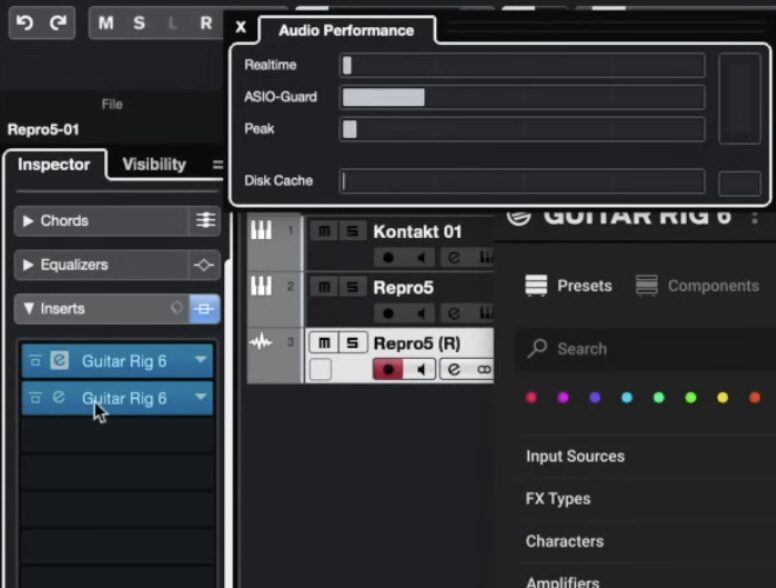

キーボードで代用することも

ホーンセクションが雇えないバンドやショーでは、キーボード奏者がホーンセクションパートを「キーボードブラスパッチ」を使ったシンセサイザーで演奏することもあります。

しかし、そこでは本物っぽいブラスパッチやシンセサイザーを選ぶことが非常に重要になります。

2010年代になると、マイクロMIDIシンセによって、キーボードが他の楽器奏者にキーボードブラスパートを演奏させることも可能になりました。

そのため、キーボーディストは曲を通して伴奏に専念することもできるようになります。

ファンクにおけるコスチュームとスタイル

ちなみに1970年代のファンクでは、アフロアメリカンのファッションやスタイルが容認されていました。

たとえばベルボトムパンツやプラットフォームシューズ、フープイヤリング、アフロ(ヘアスタイル)、レザーベスト、玉状のネックレス、ダシキシャツ、ジャンプスーツ、ブーツなどがあります。

それ以前に活躍していたThe Temptationsなどのバンドは、「スーツが似合う」「整ったヘアスタイル」など、白人メインストリームのリスナー向けのアプローチでした。

しかしファンクバンドはこの頃から「アフリカン・スピリット」を反映したスタイルを採用したのです。

以上で今回の解説は終了です。

↓つづき「ファンクの歴史(初期、ニューオリンズ)」