世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

この記事ではそのうち「メロディーの作り方」の部分をご紹介します。

「どうやったら面白いメロディー・コードが作れる?」

「ダークでミステリアスな感じを出したい時はどうすればいい?」

「メロディーとコードの組み合わせはどう考えればいい?」

このような疑問をお持ちの方には必見の内容です!

※記事内の画像は全て動画内から引用しています

はじめに

今回は、「ベース」「コード」「リード」の3つを使って、1からメロディーを作っていく過程をご紹介します。

キーは、僕(KSHMR)が好きなFマイナーにしたいと思います。

ベース作り

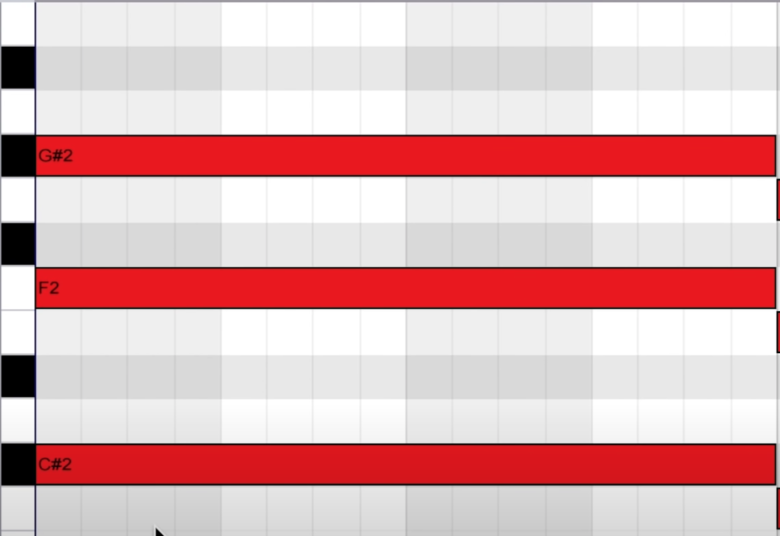

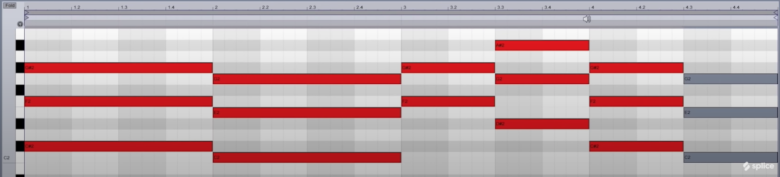

Fmキーなので、まずベースでFを中心としたリズムを作っていきます。

…と思いましたが、もう少し面白くするために、スタートはVIであるC#の音に変えます。

そして、C#→C→F(VI→V→I)という動きを作ります。

VはIに行きたいという性質があるので、VからIへの流れは自然ですね。

さらに面白くするために、I(F)の後はVI、VIと続けます。

コード作り

メロディーを作りやすくするため、ベースパターンをもとにコードを作っていきます。

コードを作るときは基本的にスケールのトライアドを使いますが、もう少し面白くするために、スケールにはないコードも使ってみましょう。

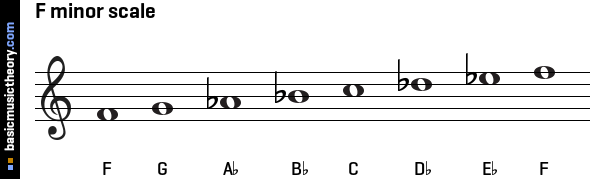

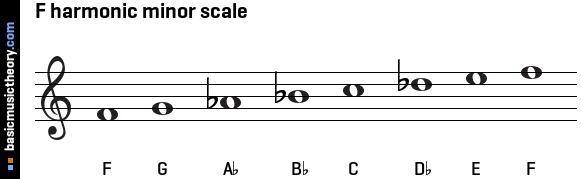

例えばCメジャーコードはFマイナースケールのトライアドにはありませんが、「Fハーモニックマイナー」とすることで、EbがEに変わり、Cメジャーコードが使えることになります。

↓FナチュラルマイナースケールとFハーモニックマイナースケール

画像:basicmusictheory.comより(https://www.basicmusictheory.com/img/f-minor-scale)

画像:basicmusictheory.comより(https://www.basicmusictheory.com/f-harmonic-minor-scale)

このCメジャーコードを活用し、「Db-C-Ab Eb-Db」というコード進行にしました。

メロディー作り

次はメロディー作りです。

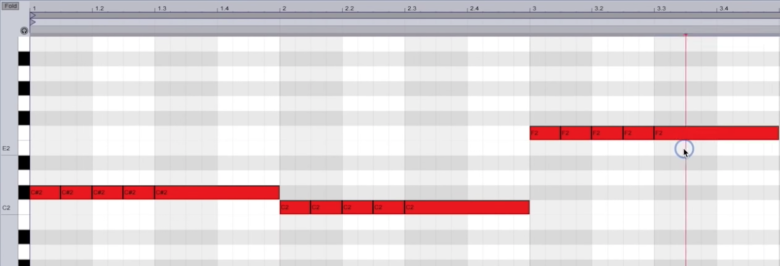

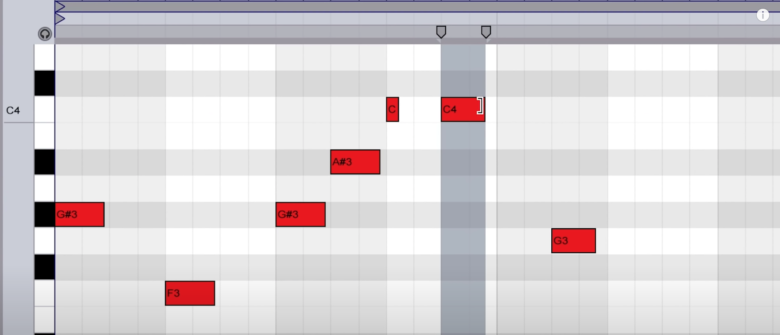

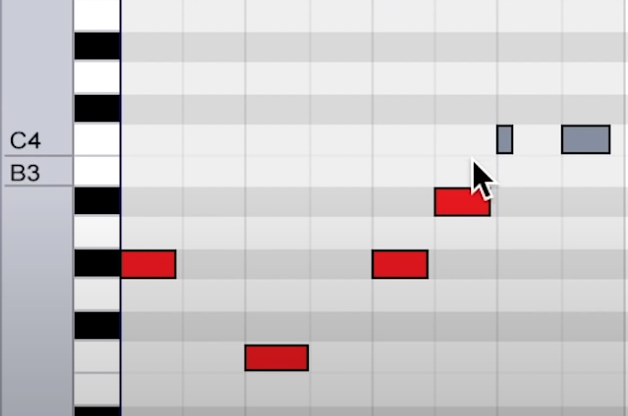

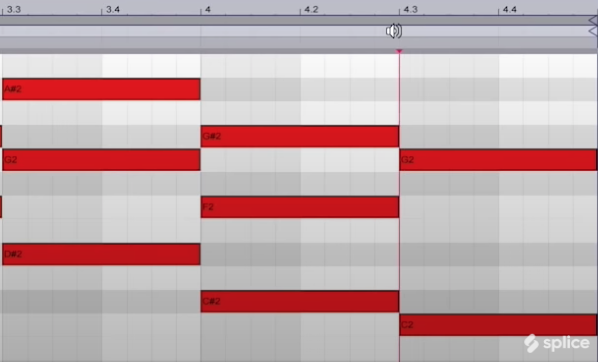

1小節目のコードがDb(C#,F,G#)なので、このコードの5thであるG#を、メロディーのはじめの音にしたいと思います。

メロディーは、基本的にコードの構成音に沿った音使いにするとよいでしょう。

しかし、例えばコードがC#メジャーでメロディーがCの場合、C#M7(C#,F,G#,C)と考えるとCは7thにあたるので悪くはありませんが、7thなのでパワフルさは少なくなるでしょう。

さて、このG#からスタートするメロディーを、鍵盤をいろいろ押してみながら作っていきます。

たまに短い音を織り混ぜてみるのもいいですね。

次の小節の音をフライングしてスムーズにつなげる

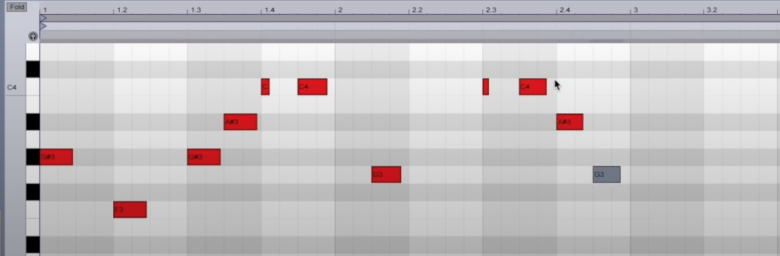

1小節目のコードはDbメジャーで、次はCメジャーです。

そのため、1小節目のメロディーの終わりをCメジャーコードの構成音であるCにすると、よりスムーズにつなげることができます。

そして小節が変わった後は、同じくCメジャーコードの構成音であるGに音程を落とします。

2小節目は、Gに落ちた後、今度は一気に上がるようにしていきます。

いいメロディーではありますが、もう少し面白くできそうなので、今の音形のまま音程を変えてみます。

こちらの方がいいですね。

ただ、もう少し工夫ができそうなので最後の音を少し変えてみます。

3小節目は、上がり続けるようにしていきます。

お気に入りのフレーズを自分の曲に落とし込む

僕はよく、こういう感じのフレーズを思いつくことがあります。

Showtekの「Bad」のような感じでしょうか。

David Guetta & Showtek - Bad ft.Vassy↓

このように、いいメロディーからアイデアを得て自分の曲に落とし込むことは悪いことではないと思っています。

4小節目は1小節目と同じコード(Dbメジャー、VI)でホームに戻る雰囲気があるので、F(IV)の余韻を残すように打ち込んで、スムーズに次につなげようと思います。

フィルのような形で、音程に変化も加えてみます。

うーん。もう少し工夫ができそうです。

ミステリアス・ダークな雰囲気にしたい時のコツ

ミステリアス・ダークな雰囲気にしたい時は、「スケールにおける半音違いの音の移動」を試して見るとよいでしょう。

例えばこの場合は、C#からCへの移動を取り入れてみます。

こちらの方がいいですね。

全体を見直して微調整する

それではこれまでの状態を通して聞いてみましょう。

聞いて見ると、2小節目にもう少し動きがあった方がいいなと感じるので、音を追加して動きを加えます。

また、1小節目にとても低い音を入れてグーンと下がる感じも作ってみます。

違うパターンを考えてみる

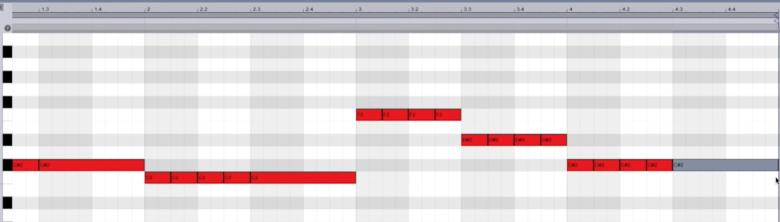

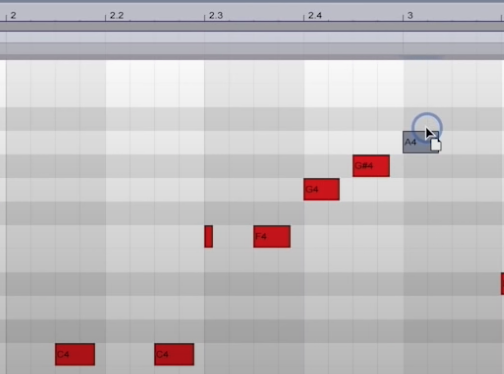

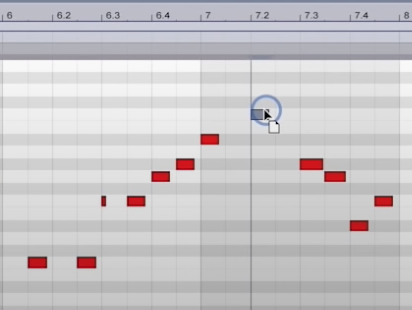

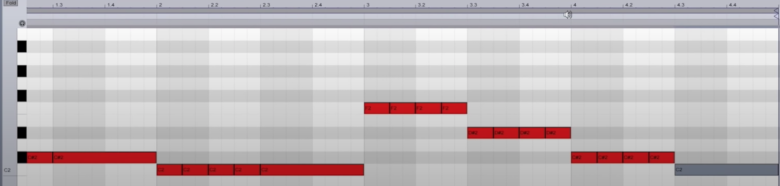

同じメロディーばかり聞いていると飽きてしまうので、今まで作ったメロディーを複製し、5~8小節目として別のパターンが作れないかを考えてみましょう。

このメロディーを特徴付けるフレーズや「ホーム」だと感じるフレーズは変えたくないので、最初のいくつかの音は変えずにいきたいと思います。

ただ、1小節目は思い切って音程を上げてみてもいいかもしれないので、やってみましょう。

2小節目は、リズムは変えずに音程を階段上に上げてみましょう。

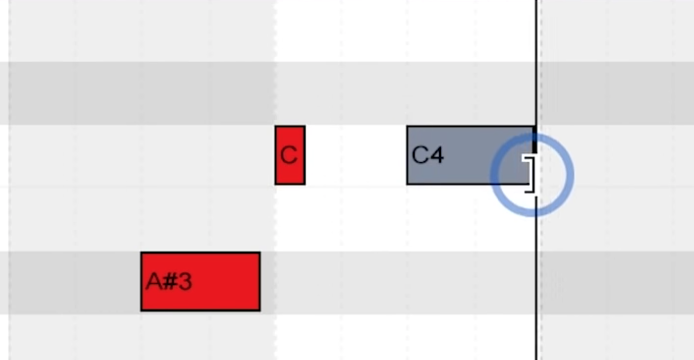

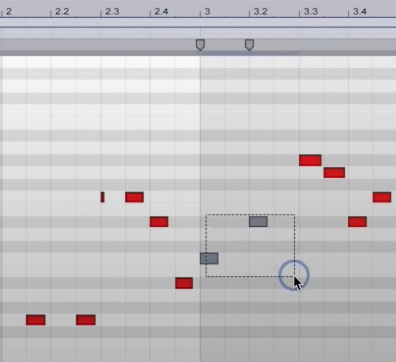

5小節目のこの少し音が上がる部分(グレーの音)は、

1小節目のこの部分(グレーの音)と少し変えることで、新しい変化を加えています。

1小節目と5小節目など似たフレーズが来るとき(コピペしたフレーズ)は、全く同じフレーズである必要はありません。

2小節目と6小節目も同様で、カウンターパートを作って変化を出します。

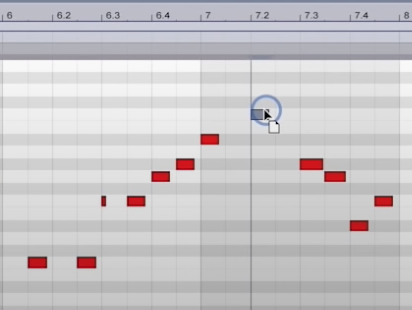

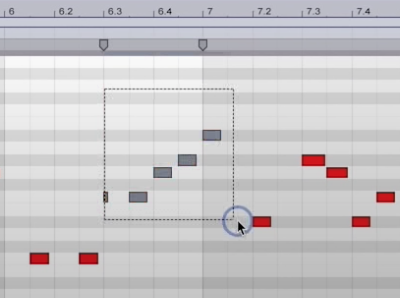

2小節目は下がるフレーズだったのに対し、

6小節目は逆に上がっていくフレーズにします。

このままだと、3小節目の最初の2音は音程が上がっているのに対し、7小節目は逆に下がってしまいます。

共通性を持たせるために、7小節目も3小節目と同じように音が上がるように、このように変更します。

全体的にとてもよくなりました。

あとは、最後の8小節目を少し修正します。

これは少し保守的な(守りに入った)フレーズなので、もう少し大きい変化にしてみましょう。

例えば、4小節目にはなかった長い音を入れてみます。

またコードを変えて変化をつけてみます。

最後はDbメジャーコードでしたが、半音下げてCメジャーコードをつなげてみます。

ベースも、Cメジャーコードに合わせてDbからCへ変更します。

メロディーがF(ルート音)で終わると余韻を残せないので、ここだけ変えてみます。

CとEの2パターンを試し、どちらもCメジャーコードの構成音なのでフィットしますが、Eの方がいいですね。

開いた感じのサウンドにしたい時は、メロディーでEを鳴らしているため、コードのからEを抜いてみるのもよいでしょう。

コードとメロディーの組み合わせによってコードが変わる

コードを担当する楽器とメロディーを担当する楽器がそれぞれどの音を鳴らすかによって、コード自体を変えることができます。

例えばコードを担当する楽器が「CとG」だけを弾いているとき、メロディーがFを鳴らすと「C,F,G」でCsus4コードになります。

Csus4コードからCメジャーコードへの移動はスムーズで、よく聞くパターンですね。

今回作っているメロディーも、コード楽器が3rdの音(E)を抜いてCとGだけ弾いていますので、メロディーがFのときはCsus4に聞こえますし、Eの時はCメジャーコードに聞こえます。

以上でメロディーの解説は終了です!

当サイトでは他にもメロディーやコード作りに関するテクニックを紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓

【KSHMR解説】DTMerのための音楽理論基礎講座 Part1 – ディグリーネーム・スケール・コード-

【KSHMR解説】DTMerのための打ち込みストリングス・エスニックサウンド講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのリバーブ講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのボーカルMIX講座

【KSHMR解説】DTMerのためのスネア講座 -打ち込み・MIXの5つのコツ-

【KSHMR解説】DTMerのための「かっこいいEDMドロップの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「メロディーの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「Melodyneを使ったピッチ修正の仕方」

【KSHMR解説】DTMerのための「アコースティックギター打ち込みのコツ」