世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

この記事ではそのうち、音楽理論基礎①で解説されている「メロディーの明るい/暗いを使い分ける方法」の部分をご紹介します。

Part1:ディグリーネーム・スケール・コード

Part2:転回形

Part3:メロディーの作り方

Part4:レラティブキー(平行調)

Part5:ハーモニックマイナースケール

Part6:ハーモニックスコープ

Part7:アラビックスケール

KSHMRは世界的に有名なDJ・音楽プロデューサーなので、このシリーズでお伝えするテクニックはまさに「プロ直伝」。

音楽制作で必ず使える情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください!

メロディーの明るい/暗いを作り分ける方法とは?

メロディーをちょっとダークな感じにしたり、逆にハッピーに明るくする方法としては、これまでお話した中で出てくる「半音/全音」の概念が役に立ちます。

例えば、メロディーの音を半音移動させると、全音で移動したときよりもちょっとダークな感じに聞かせることができます。

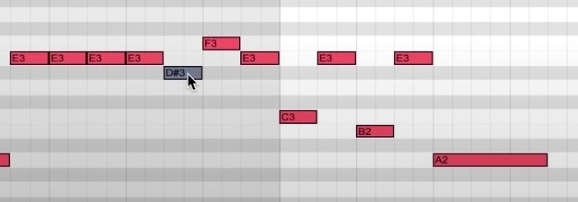

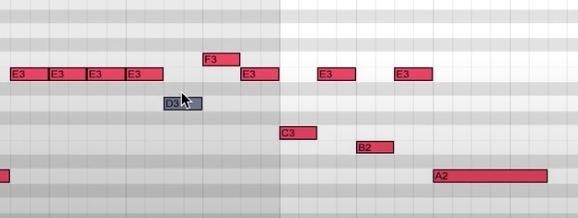

例えば、このようなメロディーを打ち込んだ時、グレーになっている音を直前の音に対して半音下の音に移動するか、全音下の音に移動するかで、イメージが変わってくるのです。

画像:動画より。半音下に移動した時のイメージ(グレーの音)

画像:動画より。全音下に移動した時のイメージ(グレーの音)

また、直前の音だけでなく、「次の音に対して半音上なのか全音上なのか」などもポイントになります。

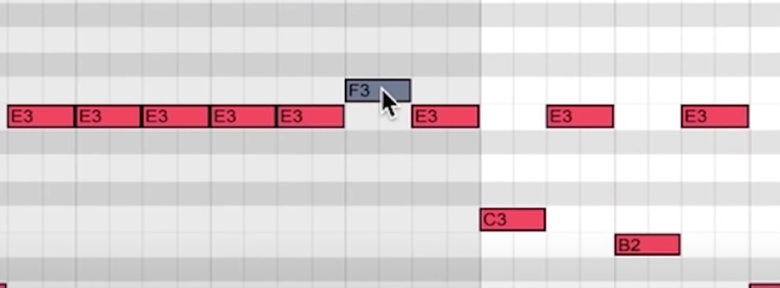

画像:動画より

上の画像の例だと、グレーになっているFの音は、直前の音・直後の音どちらに対しても半音上の音になります。

そのため、かなり暗い印象を与えるメロディーになります。

4:40~4:44

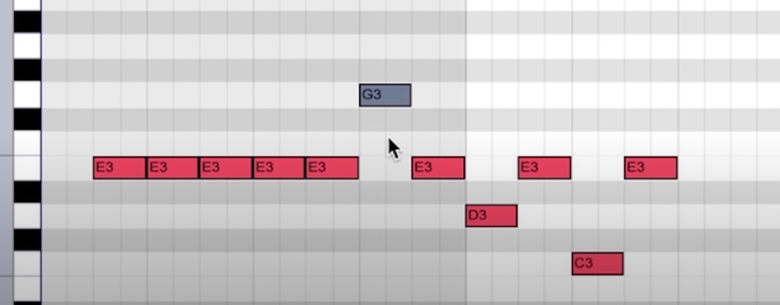

では、半音ではない音を使ってみましょう。

4:54~4:58

画像:動画より

先ほどよりは、明るい印象のメロディーに聞こえます。

このように、音と音の距離で、メロディーの明るさが大きく変わるのです。

ぜひこちらも考慮して作曲してみてください。

続き「Part4:平行調(レラティブキー)って何?」