世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

この記事ではそのうち、音楽理論基礎①で解説されている「転回形」の部分をご紹介します。

Part1:ディグリーネーム・スケール・コード

Part2:転回形

Part3:メロディーの作り方

Part4:レラティブキー(平行調)

Part5:ハーモニックマイナースケール

Part6:ハーモニックスコープ

Part7:アラビックスケール

KSHMRは世界的に有名なDJ・音楽プロデューサーなので、このシリーズでお伝えするテクニックはまさに「プロ直伝」。

音楽制作で必ず使える情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください!

転回形(インヴァージョン)とは?

前回では「コード」について解説しましたが、実はこのコードは、音を重ねる順番を並べ替えることで新しいサウンドを作ることができます。

これを「転回(インヴァージョン)」といいます。

イメージを掴みやすくするため、転回形を使ったコード聞いてみましょう。

3:55~3:59

Aマイナーコードの例

Aマイナーコードで例を見てみましょう。

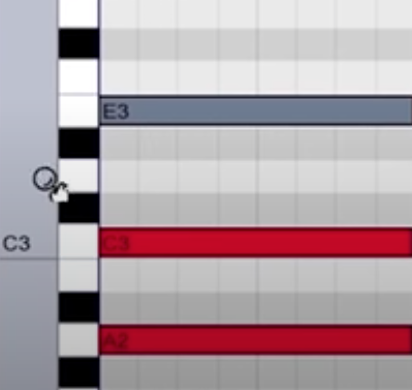

元々は、下から「A,C,E」という順番になっています。

画像:動画より

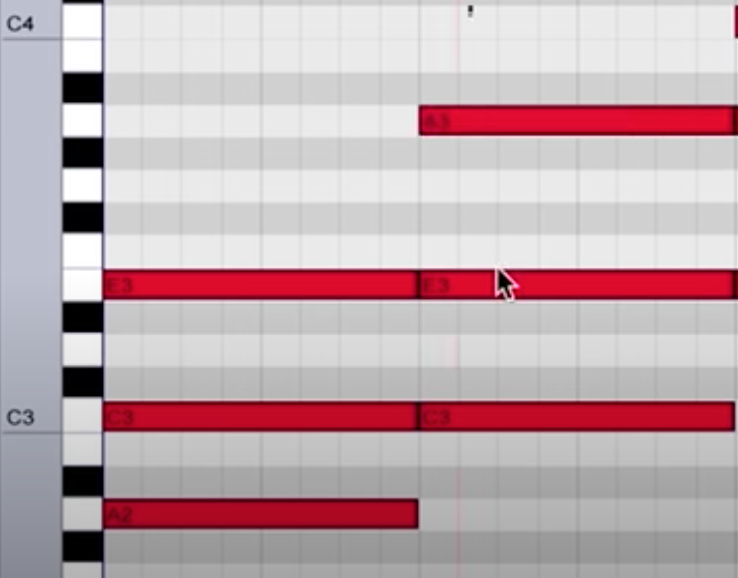

ではこの「A,C,E」のうち、一番下のAを1オクターブ上げてみましょう。

画像:動画より

「C,E,A」という並びになりました。

使っている音自体は元々のAマイナーコードと同じなので、「Aマイナーコード」であることは違いありません。

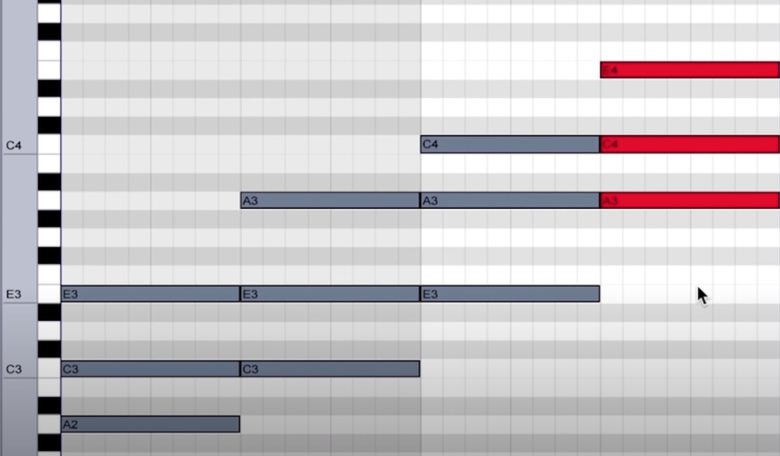

それではさらに、「C,E,A」の並びのうち、一番下のCを1オクターブ上げてみましょう。

これは「E,A.C」という並びになります。

そしてさらに、一番下のEの音を1オクターブ上げると、最初のAマイナーコードと音の並びは同じで、そのまま1オクターブ上がった形になります。

画像:動画より

このため、コードは元のコードに加え、第1転回形から第2転回形まで含めて計3種類あることになります。

第1転回形:C,E,A

第2転回形:E,A,C

3:55~3:59

続き「メロディーの明るさ/暗さを作り分ける方法とは?」