世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

この記事ではそのうち、音楽理論基礎①で解説されている「ハーモニックマイナースケール」の部分をご紹介します。

Part1:ディグリーネーム・スケール・コード

Part2:転回形

Part3:メロディーの作り方

Part4:レラティブキー(平行調)

Part5:ハーモニックマイナースケール

Part6:ハーモニックスコープ

Part7:アラビックスケール

KSHMRは世界的に有名なDJ・音楽プロデューサーなので、このシリーズでお伝えするテクニックはまさに「プロ直伝」。

音楽制作で必ず使える情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください!

ハーモニックマイナースケールとは?

前回までの解説で、マイナースケールやメジャースケールの基本をお伝えしました。

今回は、マイナースケールの中でもちょっと違う種類のスケール「ハーモニックマイナースケール」についてしていきます。

ハーモニックマイナースケールは、通常のマイナースケール「ナチュラルマイナースケール」のうち、7番目の音を半音上げる(#をつける)という特徴があります。

0:17~0:22

特徴的な音を応用する

ハーモニックマイナースケールは7番目の音が半音上がるため、ルート音とは半音違いになります。

たとえばAハーモニックマイナースケールなら、ルート音がAで、7番目の音がG#になります。

そのため、Part3の「メロディーの明暗のつけ方」でお伝えしたテクニックも応用できます。

特徴的なコード

また、この特徴的なG#の音を使って、特徴的なコードも作ることができます。

例えば、Eメジャーコード(E,G#,B)。

AナチュラルマイナースケールにはG#が入っていませんが、ハーモニックマイナースケールなら使えます。

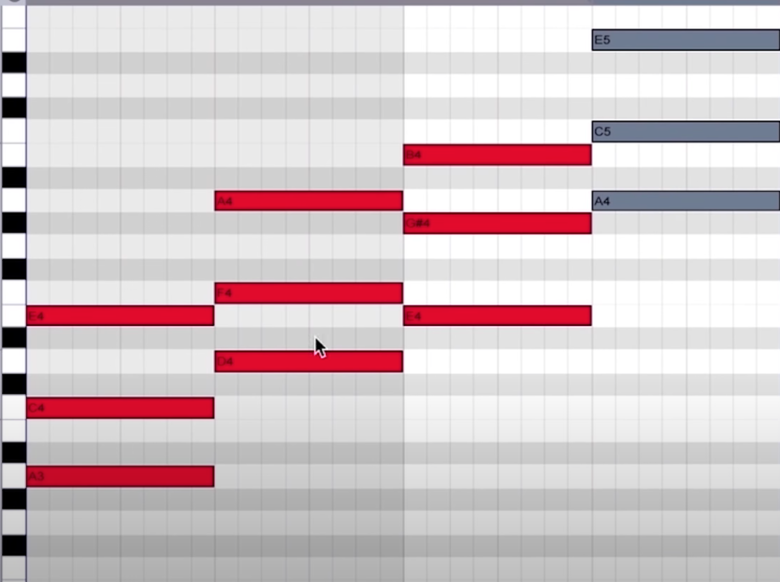

Eメジャーコードを使って、このようなコード進行を作ってみましょう。

画像:動画より

実際に聞いてみると、Eマイナーコードのときよりもドラマティックな感じに聞こえると思います。

0:50~0:55

僕(KSHMR本人)もよく使うせいか、「KSHMRコード」と呼んでいる方もいらっしゃるようです。

しかし理論的には、ハーモニックマイナースケールの特徴を利用して、ドミナントコード(5thのコード)をマイナーコードではなくメジャーコードにしているだけなんです。

なぜドラマティックに聞こえるのか?

では、なぜこうするとドラマティックに聞こえるのでしょうか?

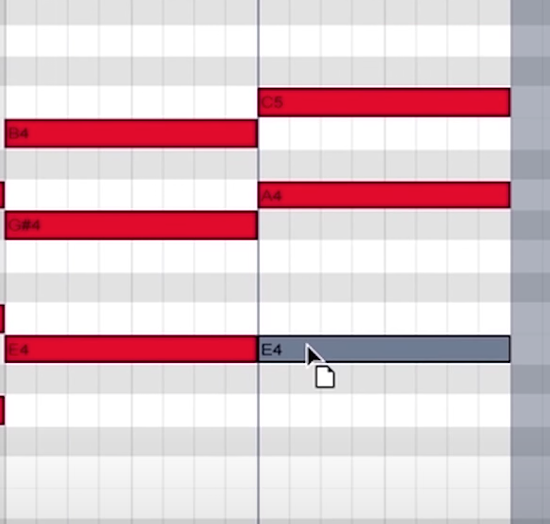

これは、コードを転回してみるとわかりやすいです。

「転回形って何?」という方は、Part2の「転回形」をご覧ください

画像:動画より

Eメジャーコード→Aマイナーコードの部分を、できるだけ音の移動に差がないように転回してみます。

こうすると、共通しているEの音はそのままですが、他の4音はそれぞれ半音違いになっていることがわかります。

Eメジャーコードは、Aハーモニックマイナースケールにおけるドミナントコード。

ドミナントコードは、トニック(1thのコード)に行くと、とても強い終始感・解決感が生まれます。

言い換えると、ドミナントコードを鳴らすと、「トニックに行きたい!」と思わせる効果があります。

今回の場合はトニック=1thのコード=Aマイナーコードですので、Eメジャーコードの後にはAマイナーコードが来ています。

半音での移動もあり、こういたコード進行は強い終始感出るので、よりドラマティック・スッキリした感じがしやすいのです。

メジャーのサブドミナントコードを使ってみよう

さて、次はドミナントコードではなく「サブドミナントコード」をメジャーにしてみましょう。

サブドミナントは、スケール上の4番目の音・コードになります。

Aマイナースケールなら、4番目は「D」になりますから、サブドミナントの音はDで、サブドミナントコードは「Dm」になります。

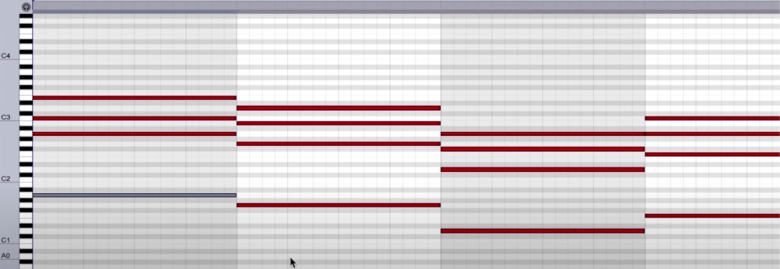

今回はマイナーコードではなくメジャーコードにするので、以下のようなコード進行が作れます。

画像:動画より

3:01~

本来はDmコードが来ると予想するところにメジャーコードが入ってくるので、予想外な展開が作れます。

でも「明らかにおかしい」「すごく変だ」というほどの違和感はないので、ほどよく「おもしろさ」を加えることができます。

メロディーにも「新ルール」を適用しよう

ちなみにメロディーを入れてみると、こんな感じになります。

3:28~3:36

特に3小節目でDメジャーコードが鳴ったときは、メロディーの中で「新しいルール」ができた感じがします。

これは、Dメジャーコードで使われている「F#(Gb)」の音がメロディーにも使われているからですね。

Aマイナースケールにはない音なので、「新しいルールができて、それに沿って鳴っている」と感じるのです。

(ちなみにトニックはスケール上のIとVI、サブドミナントはIIとIV、ドミナントはVとVIIなので、もちろんVIIやIVに対しても使えるテクニックです)

実際にKSHMRの曲でも使われています

実は、僕(KSHMR)がTiëstoと作った「Secrets (feat. Vassy)」という曲でも、このサブドミナントやサブドミナントコードをメジャーコードにして使うテクニックを使っています。

そしてこれにプラスして、「ハーモニックスコープ(Harmonic Scope」というテクニックも使っています。

こちらに関しては、Part6で詳しく解説します↓