今回は、8-bit Music Theoryが解説する「エオリアンモードの使い方」をまとめました。

この記事では「Part3」として、

・エオリアンモードによくあるコード進行

・エオリアンモードを使って「大袈裟で荒々しい感じ」を演出する方法

これらについて解説していきます。

エオリアンモードを使ったゲーム音楽解説

Part1:エオリアンモードの基礎、モードを使う上で大切なこと

Part2:エオリアンモードの曲とそうでない曲の比較、エオリアンモードを使った「悲しい」ゲーム音楽、エオリアンモードによくあるコード進行

Part3:エオリアンモードによくあるコード進行、エオリアンモードを使って「大袈裟で荒々しい感じ」を演出する方法(当記事)

ゼルダの伝説シリーズやロックマンシリーズをはじめ、ゲーム音楽にはエオリアンモードを使った楽曲が数多くあります。

「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

エオリアンモードのゲーム音楽の例:ストリートファイター2「ガイルのテーマ」

最初にご紹介するゲーム音楽は、「ストリートファイター2」の「ガイルのテーマ」です。

この曲ではCナチュラルマイナーキーで使われている音しか使われておらず、メロディーもマイナースケールに合わせて駆け上がるフレーズが見られます。

しかし、コードは「i - bVI - bVII - v」など、前回のPart2でお話した「エオリアンモードによくあるコード進行」が使われています。

それでは、楽譜を見ながら楽曲を聞いてみましょう。

エオリアンモードらしい曲に仕上げるコツ①

「Gm7 - Cm」のような「v7 - i」の進行は、バッハの時代から使われている進行です。

もともとこのような「ドミナント→トニック」の進行は解決感や進行感が強いのですが、この曲の場合はより破壊的な、アグレッシブな感じを演出するのに役立っています。

Part2でご紹介した楽曲のように、「b7th→1st」の音の移動を取り入れるなど、エオリアンモードでは解決感が弱いパターンも作ることができます。

これもまた、エオリアンモードらしさに繋がる要素となります。

エオリアンモードらしい曲に仕上げるコツ②

エオリアンモードらしい曲に仕上げるコツとして、1つ目は「b7th→1st」の移動でしたが、もう一つは「b6th→5th」の移動です。

次は、このパターンを使った良い例をご紹介します。

エオリアンモードのゲーム音楽の例:「ダブルドラゴン」より「スラム街 ブラックウォリアーズ出現」

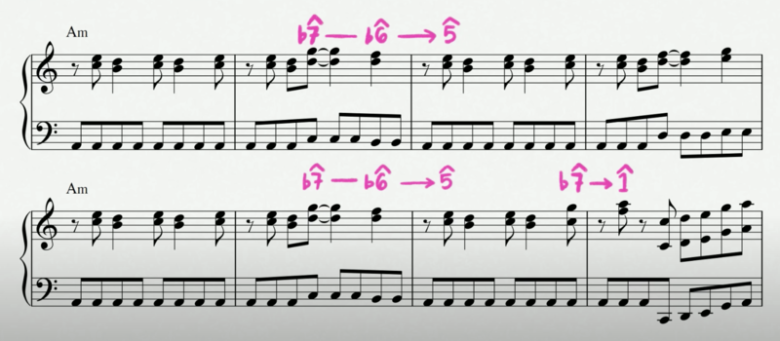

「ダブルドラゴン」の「スラム街 ブラックウォリアーズ出現」の曲では、エオリアンモードで「b6th→5th」の移動が使われています。

基本的にはAマイナースケールですが、メロディーでは「b7→b6→5」の移動が多用され、最後は「b7→1」という移動が使われています。

それでは、楽譜を見ながら曲を聞いてみましょう。

ものすごくエネルギッシュな感じやモードらしさはありませんが、Aマイナーコードだけを使いながら、Aエオリアンモードを巧みに使っている良い例です。

エオリアンモードのゲーム音楽の例:ロックマン2「メタルマンのテーマ」

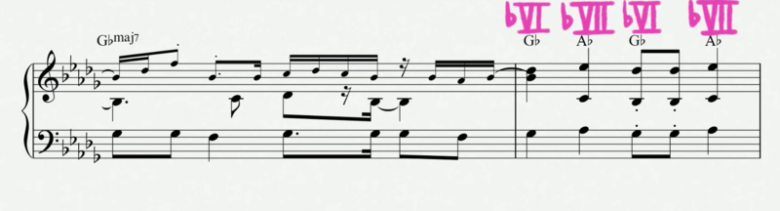

次にご紹介するのは、「ロックマン2」の「メタルマンのテーマ」です。

「b7→1」のボイスリーディングの動きは「b6→5」の動きよりもよく使われるのですが、この曲でも「b7→1」の動きが使われています。

この曲では、フレーズの終わりに「bVI - bVII - bVI - bVII」という進行があり、その後にトニックに戻ります。

それでは、楽譜を見ながら楽曲を聞いてみましょう。

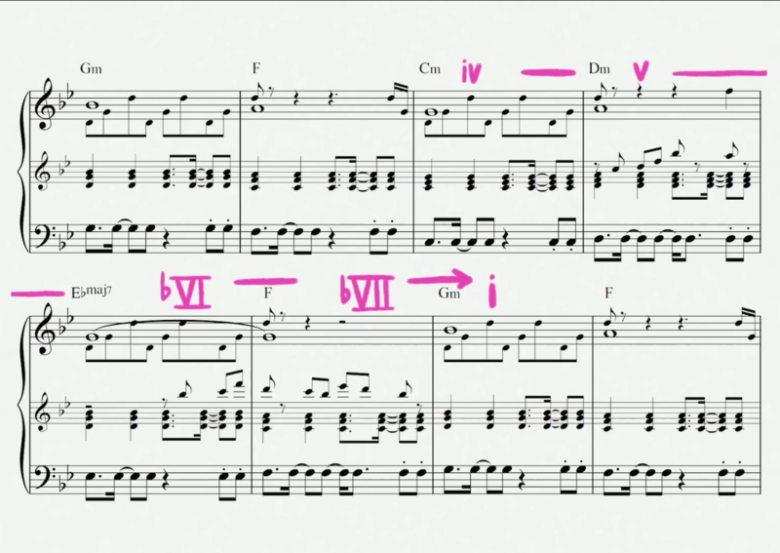

エオリアンモードのゲーム音楽の例:逆転裁判「異議あり!」

逆転裁判シリーズの「異議あり!」のテーマ曲では、「b6→b7→1」と、一段ずつ上がるような動きが使われています。

コードも「iv - v - bVI - bVII - i」と、わかりやすく一音ずつ上がっています。

それでは、楽譜を見ながら聞いてみましょう。

先ほどご紹介したストリートファイター2の「ガイルのテーマ」と同様に、この楽曲はたくさんの音とコードが使われています。

しかし感情が頻繁に大きく変わるような印象は少なく、楽曲のどの場面で止めても特に問題のないような楽曲です。

これもまた、エオリアンモードの特徴の一つです。

エオリアンモードでメランコリックな楽曲を演出する方法

前回のPart2では、悲しくメランコリックな感じ(憂鬱な感じ)のするエオリアンモードの曲をご紹介しました。

一方、今回のPart3では比較的アグレッシブな楽曲を多くご紹介しました。

このPart3でご紹介したアグレッシブな楽曲は、実はゆっくりなテンポにすることで、メランコリックな感じ(憂鬱な感じ)を演出することができます。

例えば、先ほどご紹介したストリートファイター2「ガイルのテーマ」をゆっくりなテンポにしてみます。

リズムも、刻むのでなくできるだけ伸ばすようにし、サウンドも少し悲しい感じのピアノにしてみると、このようになります。

「アグレッシブなエオリアン」と「メランコリックなエオリアン」を上手に使い分けよう

同じエオリアンモードの曲でも、リズムやサウンド、テンポなどを工夫すると、全く異なる印象の音楽に変えることができます。

アグレッシブなエオリアンは「アップテンポ」や「エネルギッシュなリズム」がキーポイントとなります。

メランコリックなエオリアンは「スローテンポ」「静かに泣けるようなコード進行」「徐々に変化していくハーモニー」などがキーポイントとなります。

どちらも全く正反対の要素ですが、両方を組み合わせることも可能です。

「すごく悲しい雰囲気なのに、エネルギッシュなリズムやテンポ」

のように、矛盾する要素を上手に組み合わせると、例えば「悲しい雰囲気のアクションシーン」などにピッタリの楽曲にできます。

エオリアンモードを使ったゲーム音楽の総まとめ

以上でエオリアンモードを使ったゲーム音楽の解説は終了です。

とても盛りだくさんの内容でしたが、エオリアンモードを使って楽曲にさまざまなバリエーションが加えられることをご理解いただけたかと思います。

・「bVI - bVII - i」進行や「v7 - i」進行

・「b7th→1st」「b6th→5th」「b7→1」の移動

・「アグレッシブなエオリアン」と「メランコリックなエオリアン」の使い分け

当サイトでは他にもモードに関する解説をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

「モードを使ったゲーム音楽」解説シリーズ