今回は、8-bit Music Theoryが解説する「エオリアンモードの使い方」をまとめました。

この記事では「Part2」として、

・エオリアンモードの曲とそうでない曲を比較

・エオリアンモードによくあるコード進行

・エオリアンモードを使って「悲しさ」「メランコリック(憂鬱)な感じ」を演出する方法

これらについて解説していきます。

エオリアンモードを使ったゲーム音楽解説シリーズ

Part1:エオリアンモードの基礎、モードを使う上で大切なこと

Part2:エオリアンモードの曲とそうでない曲の比較、エオリアンモードを使った「悲しい」ゲーム音楽、エオリアンモードによくあるコード進行(当記事)

ゼルダの伝説シリーズやドンキーコングシリーズをはじめ、ゲーム音楽にはエオリアンモードを使った楽曲が数多くあります。

「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

エオリアンモードではない曲:スーパーワリオランド3 砂漠の遺跡「メインテーマ」

「エオリアンモードなのかマイナーキーなのか」を判断するために、まずはエオリアンモードではない曲をご紹介します。

まずは「スーパーワリオランド3 砂漠の遺跡」の「メインテーマ」を聞いてみましょう。

楽譜のフラットの数を見てみるとCマイナースケールのように見えますが、常に7thの音(bB)が半音上がってBになっていることがわかります。

この#7thの音のおかげで、「悪魔城ドラキュラ」のような、怪しくホラーな印象になっています。

またPart1でもご紹介した「トニックに行くときは半音移動」も使われており、「Bb→C」ではなく「B→C」になっていることで、より緊張感のある音楽になっています。

エオリアンモードのゲーム音楽の例:The Elder Scrolls IV「Auriel's Ascension」

次にご紹介するのは、「The Elder Scrolls IV」の「Auriel's Ascension」です。

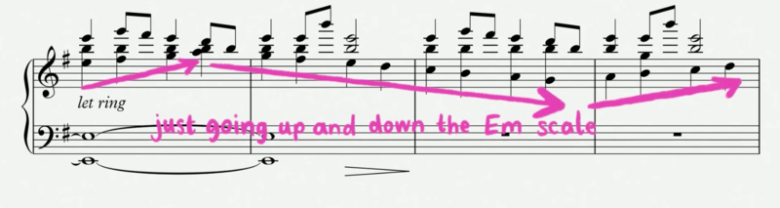

この曲はEエオリアンモードを使っています。

楽譜を見てみると、メロディーはシンプルなEマイナースケールを上り下りしていることがわかります。

それでは、楽譜に沿って聞いてみましょう。

緊張感と解決感が、ジワっと変化し続けているのがおわかりいただけたでしょうか?

楽譜だけを見るとEマイナースケールが単純に上り下りしているだけなのですが、それが逆に悲しみに暮れている印象を作っています。

エオリアンモードによくあるコード進行「bVI - bVII - i」

ここで、エオリアンモードによくあるコード進行をご紹介します。

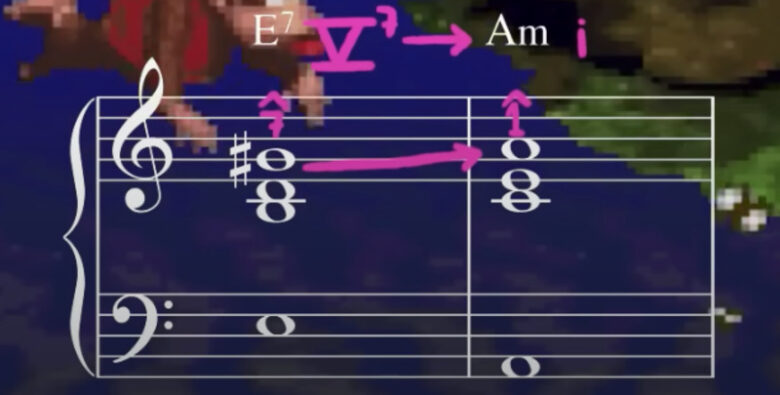

エオリアンモードの楽曲では、トニック(解決感が出るところ)の直前に、b7thの音を使ったコードを入れることが多いです。

例えばAエオリアンモードの場合は、このようなコード進行になります。

コード進行:bVI - bVII - i

ベース音:b6 - b7 - 1

よくあるマイナーキーのコード進行として、「V - i」のパターンがあります。

こちらの方がより強い進行感・解決感があるため、これに比べると「bVI - bVII - i」の方がやや弱い解決感になります。

しかし、これもまたエオリアンモードらしさを加えるポイントになります。

エオリアンモードのゲーム音楽の例:ドンキーコング カントリー「Aquatic Ambience」

次にご紹介するエオリアンモードのゲーム音楽は、「ドンキーコングカントリー」の「Aquatic Ambience」です。

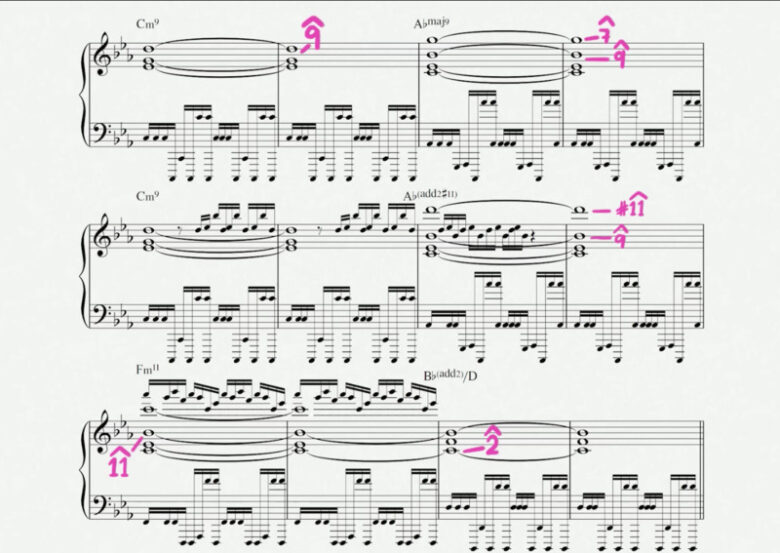

楽曲中は基本的に「Cm - Ab(i - bVI)」の繰り返しで、途中で「Fm - Bb/D(iv - bVII)」の進行に変わります。

楽譜上のフラットの数だけ見るとCマイナースケールの楽曲ですが、実はAエオリアンモードの曲です。

使われているコードの全てがCナチュラルマイナースケールの音で構成されており、b6thとb7thの音が使われています。

Cエオリアンモード:C,D,Eb,F,G,Ab,Bb

b6th:Ab

b7th:Bb

Cm:C,Eb,G

Ab:Ab,C,Eb

Fm:F,Ab,C

Bb:Bb,D,F

また楽曲を聞いておわかりいただける通り、コードがジワジワと変化していく感じが、この曲のテーマ(Aquatic Ambience)でもある「深い海の中で浮いている・泳いでいる」という様子を連想させます。

コード進行にリッチなテンション音も添えてみよう

この曲のもう一つの特徴が、リッチなテンション音です。

7th、9th、#11thなどを取り入れることで、息を飲むような美しいハーモニーが奏でられます。

それではこれを踏まえて、楽譜を見ながら楽曲を聞いてみましょう。

このような音使いによって、「フェリーで行先までバッと行く」よりも「海の中をじっくり泳いでいく感じ」を演出できています。

エオリアンモードのゲーム音楽の例:ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス「Our Children Taken」

次にご紹介するのは、「ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス」の「Our Children Taken」です。

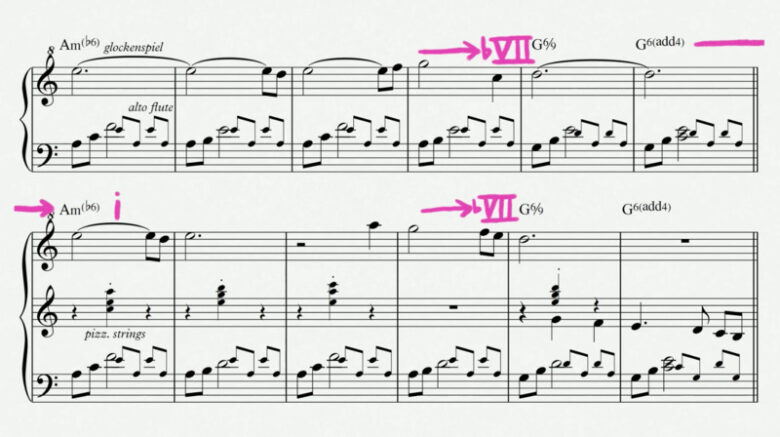

先ほどはエオリアンモードにおけるコード進行のお話をしましたが、この楽曲ではその中でも少しレアな、おもしろいコードが使われています。

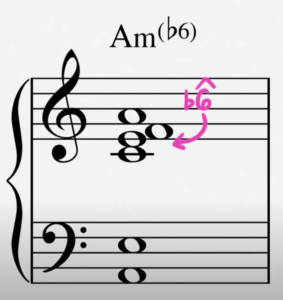

この楽曲では、トニックマイナーのコードにb6thの音が加わっているのが特徴です。

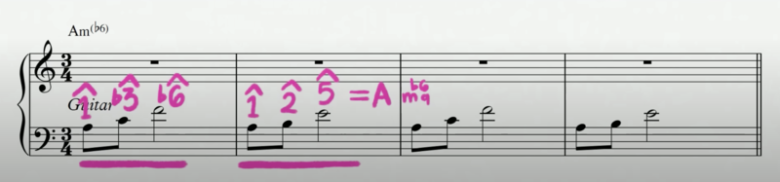

例えばAエオリアンモードの曲なら、Am(b6)というコードが使われ、このようなサウンドになります。

ギターはずっとAマイナーコードを弾いていますが、ボイシングには2つのパターンがあり、それらを交互に変えています。

パターン1:1,b3,b6

パターン2:1,2,5 = Am(b6,9)

これにより、荒れ果てた荒野のようなイメージのサウンドになります。

基本的にはAm(b6)のコードが続きますが、G(69)のコードに下がるなど、先ほどもご紹介したエオリアンモードによくあるコード進行「bVII - i」のパターンも使われています。

また、GメジャーコードのときにCの音が少し入っているので、次のトニック(i、Aマイナーコード)に行く時に解決感が少しだけ弱まります。

強い解決感がなく、自然に哀愁漂うサウンドに

このように、エオリアンモードは強い進行感がない特徴を活かして、メランコリーな(憂鬱な)雰囲気を演出することもできます。

わかりやすく不協和音を使ったり、いかにも泣かせに来るようなサウンドで悲しさを表現するのではなく、ジワリと悲しさを表現するようなイメージです。

このようなシーンを演出したいときには、エオリアンモードがピッタリかもしれません。

以上でPart2の解説は終了です!

この記事の最後には「エオリアンモードは、哀愁漂う悲しいシーンにピッタリ」だとお話しましたが、実はリズムやテンポによって「大袈裟で荒々しい感じ」も表現することができます。

こちらについては次回Part3で詳しくご紹介していきます↓