今回は、8-bit Music Theoryが解説する「ミクソリディアンモードを使ったゲーム音楽」をまとめました。

ゼルダの伝説、ファイナルファンタジー、ポケモン、マリオなど、ゲーム音楽にはミクソリディアンモードを使った楽曲が数多くあります。

「そもそもミクソリディアンモードって何?」「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

今回解説する楽曲

・「ゼルダの伝説 時のオカリナ」より「ゴロンシティ

・「ファイナルファンタジーシリーズ」より「チョコボのテーマ」

・「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」より「タイトルソング」

・「ペーパーマリオRPG」より「バトルテーマ」

・「ポケットモンスター赤・緑」より「タイトル画面のテーマ」

・「ゼルダの伝説 時のオカリナ」より「ハイラル平原」

ミクソリディアンモードが与える印象とは?

使うモード・スケールが違えば、音楽の印象もまた変わります。

ミクソリディアンモードは、主に「マヌケでおバカなイメージ」「子どもらしい冒険のワクワク感」を与えることができるモードです。

今回は、このミクソリディアンモードの実例と活用例をご紹介していきます。

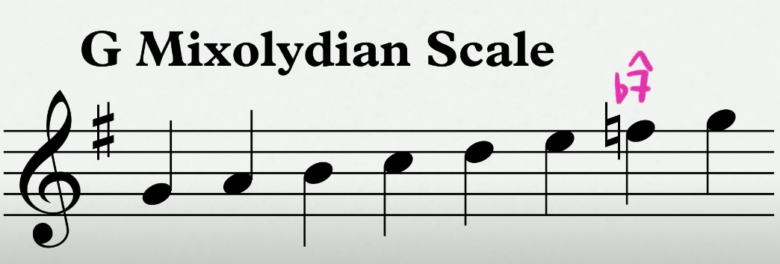

ミクソリディアンスケールとは?

ミクソリディアンスケールは、メジャースケールの7thの音を半音下げた(フラット)スケールです。

例えばGメジャースケールは「G,A,B,C,D,E,F#」ですが、Gミクソリディアンスケールは「G,A,B,C,D,E,F」となります。

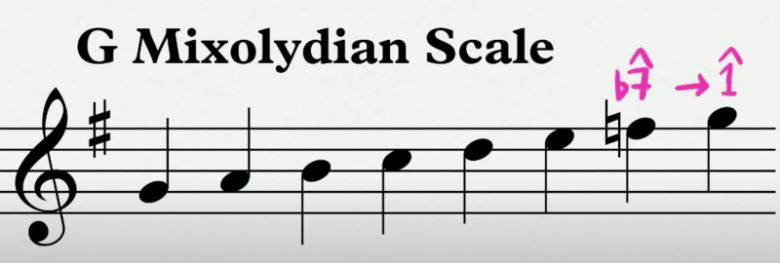

7thがフラットされることにより、この7thの音からトニックに戻ったときに解決感を得られやすくなります。

それでは、実際のゲーム音楽に使われた例を見ながら解説をしていきます。

ミクソリディアンを使ったゲーム音楽:ゼルダの伝説 時のオカリナ「ゴロンシティ」

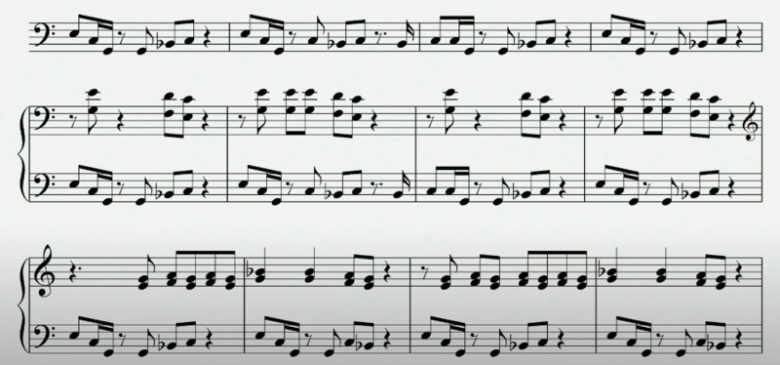

大人気ゲーム「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の「ゴロンシティ」のテーマ曲は、ミクソリディアンモードを使った完璧な例の一つです。

曲を譜面に起こしてみると、Cミクソリディアンモードで、マリンバのベースラインでは「Bb→C」という解決の動きが常に使われ、コードでも「♭7→5」という動きがあることがわかります。

実際に曲を聞いてみると、この街に登場する陽気なキャラクターたちにはぴったりの、ちょっと気の抜けたようなイメージがあります。

ミクソリディアンを使ったよくあるパターン

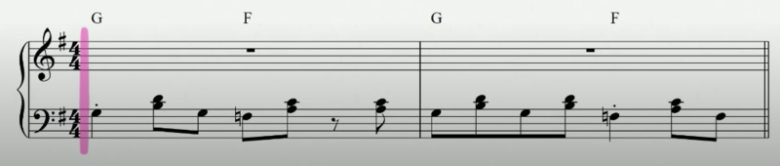

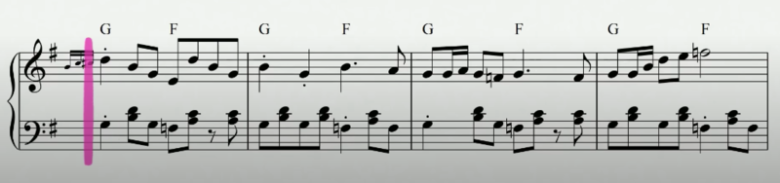

ミクソリディアンを使ったよくあるパターンは、「I→♭VII」の繰り返しです(逆パターンもあり)。

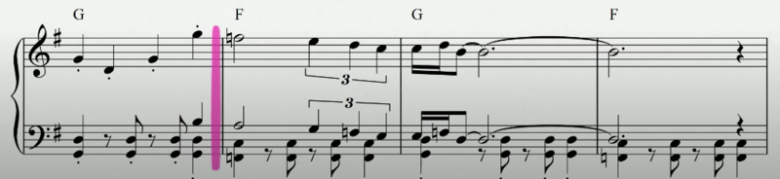

Gミクソリディアンなら、「Gメジャーコード→Fメジャーコード」をひたすら繰り返すパターンとなります。

90年代のゲーム音楽ではよく聞くパターンではないでしょうか?

ミクソリディアンを使ったゲーム音楽:ファイナルファンタジーシリーズ「チョコボのテーマ」

次は、同じく大人気ゲームの「ファイナルファンタジー」のチョコボのテーマ曲です。

非常に有名な曲ですが、Gミクソリディアンモードを使っており、楽曲前半部分のコードは「Gメジャー→Fメジャー」の繰り返しです。

チョコボらしい、とても愉快で楽しい雰囲気があります。

ミクソリディアンを使ったゲーム音楽:ソニック・ザ・ヘッジホッグ「タイトルソング」

次は大人気タイトル「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のタイトルソングです。

Aミクソリディアンモードで、コードは「Aメジャー→Gメジャー」の繰り返しです。

コードはとてもシンプルでありつつも、マンガ・アニメらしさやのびのびしたイメージがあります。

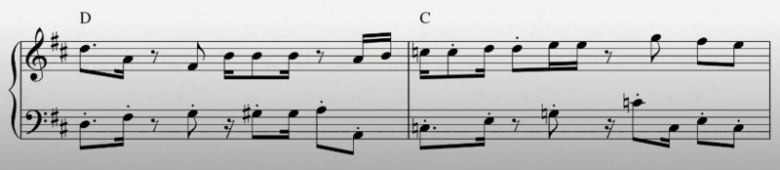

ミクソリディアンを使ったゲーム音楽:ペーパーマリオRPG「バトルテーマ」

ペーパーマリオRPGのバトルテーマでも、90年代のゲーム音楽によく聞かれるパターンが使われています。

Dミクソリディアンモードで、コードはDメジャー→Cメジャーの繰り返しです。

スーパーマリオブラザーズの有名なテーマ曲を、Dミクソリディアンモードを使って非常に素晴らしい形でアレンジしています。

ミクソリディアンモードにおける「7→1」の動きは、場面のイメージを深刻にせず、子どもらしい元気さや楽しさ、冒険のワクワク感を演出することができます。

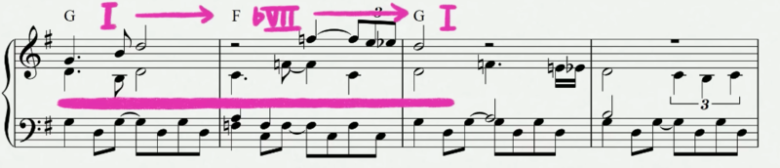

ミクソリディアンを使ったゲーム音楽:ポケットモンスター赤・緑「タイトル画面のテーマ」

初代ポケモンのタイトル画面で聞くこの曲も、Gミクソリディアンモードで「G→F」の繰り返しが使われています。

こちらも、子ども向けのゲームとして素晴らしい冒険のワクワクが感じられます。

ミクソリディアンを使ったゲーム音楽:ゼルダの伝説 時のオカリナ「ハイラル平原」

次にご紹介するのは「ゼルダの伝説 時のオカリナ」より「ハイラル平原」です。

Gミクソリディアンモードで、コードは「Gメジャー→Fメジャー」の繰り返しです。

もしミクソリディアンモードじゃなかったら、どう聞こえる?

最後の2曲(初代ポケモンのタイトルテーマとゼルダのハイラル平原)は、「マヌケで気が抜けた感じ」はしませんが、子ども向けのゲームらしい冒険のワクワク感があります。

「冒険」といっても、シリアスになりすぎないのが良いところです。

ポケモンのタイトルテーマを通常のGメジャースケールに変えてみると?

この効果を実感していただくため、ためしに先ほどご紹介した初代ポケモンのタイトルテーマを、GミクソリディアンモードではなくGメジャースケールで弾いてみましょう。

なんだか、ポケモンをゲットする旅というよりも、イタリアの田舎で恋に落ちるような大人の雰囲気になりましたね…

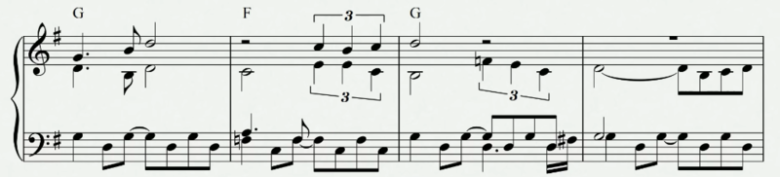

ハイラル平原のテーマを通常のGメジャースケールに変えてみると?

それでは次に、同じく先ほどご紹介したハイラル平原のテーマをGミクソリディアンモードではなくGメジャースケールで弾いてみます。

大平原を馬に乗って勇ましく走っているシーンなのに、なぜだかリンクとマロンが夕日の中ゴンドラに乗っているような雰囲気になりましたね…

前編はここで終了です!

後編では、「ファイナルファンタジーVI」「クロノトリガー」「MOTHER2 ギークの逆襲」などの大人気ゲームに使われているミクソリディアンモードの例をじっくり解説していきます↓