世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

この記事ではそのうち、音楽理論基礎①で解説されている「レラティブキー(平行調)」の部分をご紹介します。

Part1:ディグリーネーム・スケール・コード

Part2:転回形

Part3:メロディーの作り方

Part4:レラティブキー(平行調)

Part5:ハーモニックマイナースケール

Part6:ハーモニックスコープ

Part7:アラビックスケール

KSHMRは世界的に有名なDJ・音楽プロデューサーなので、このシリーズでお伝えするテクニックはまさに「プロ直伝」。

音楽制作で必ず使える情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください!

レラティブキー(平行調)とは?

レラティブキー(平行調)とは、「同じ音を使っている異なるスケール・キー」のことです。

最もカンタンな例は、CメジャースケールとAマイナースケールです。

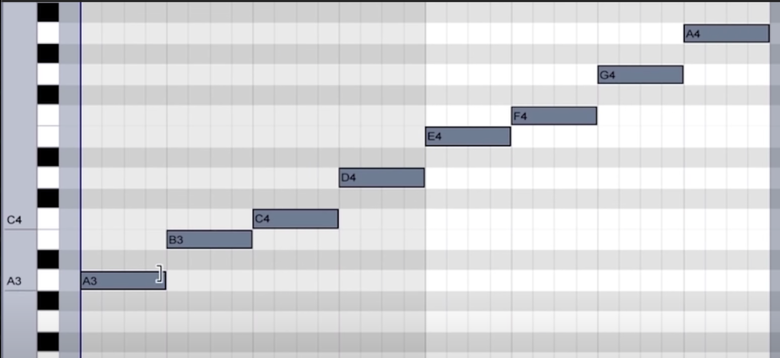

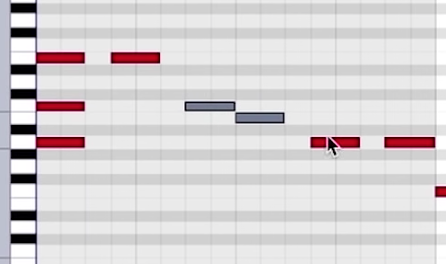

AマイナースケールはAから始まり、下から順に「A,B,C,D,E,F,G,A」という並びです。

ピアノで言うと、白鍵(白い鍵盤)の音しか使わないスケールです。

画像:動画より

対して、Cメジャースケールはどうでしょう?

こちらも同じく、白鍵(白い鍵盤)の音しか使わないスケールです。

違いは、スタートの音がCであることです。

画像:動画より

「メジャースケールとマイナースケール」という違い、そしてスケールのはじまりの音が違うという点はありますが、使っている音は全く一緒。

これが「レラティブキー(平行調)」の特徴です。

「Aマイナースケールは、Cメジャースケールのレラティブキー(平行調)である」という言い方ができます。

AマイナーキーとCメジャーキーの違いは?

「じゃあその曲がAマイナーキーかCメジャーキーかはどうやって判断するの?」という方のために、実際に違いを聞いてみましょう。

Aマイナーキーで作った曲の例

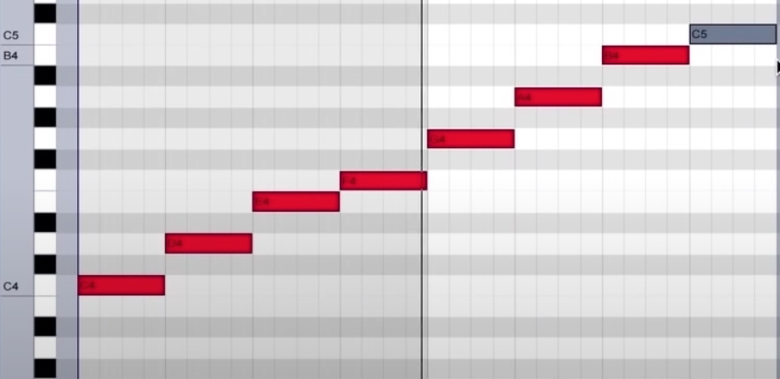

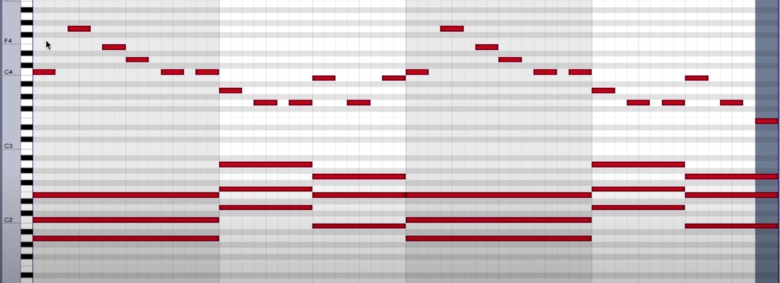

まずは、Aマイナーキーで書いた(Aマイナーキーを意識した)メロディーからみてみましょう。

5:57~6:06

このフレーズでは、Aマイナーコードを中心にして曲が作られています。

また、前回の「メロディーの明暗のつけ方」でもお話した「半音移動のメロディー」のテクニックも使われています。

画像:動画より

そのため、マイナーキーの特徴である「暗い感じ・ダークな感じ」に合ったメロディーになっています。

ちなみに、より具体的な「AマイナーキーとCメジャーキーの違い」「どちらのキーか判断する方法」についてはこちらにまとめていますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください↓

CメジャーキーとAマイナーキーの違いって何?【レラティブキー・平行調】

Cメジャーキーで作った曲の例

では次に、Cメジャーキーで作った曲の例をみてみましょう。

ちなみにコード進行は先ほどと全く一緒です。

6:29~6:38

コード進行は同じなのに、Aマイナーの時よりも、ハッピーな感じがします。

実はこれは、メロディーの音をAマイナーの時よりも上げているからなのです。

画像:動画より

全部「メジャー感」があると「やりすぎ」になるかも

よくやりがちなのが、メジャーキーだからと言って、コード進行も明るい印象のあるメジャーコードを多用するパターンです。

例えば今回の例だと、一番最初のコードをAマイナーコードではなくCメジャーコードにしたりするような形です。

こうすると、メロディーもハッピーでコードもハッピーになり、「明るすぎる」「安っぽい」「子供っぽい」という印象になってしまうことがあります。

実際に、「Cメジャーコード→Gメジャーコード右Fメジャーコード」と、メジャーコードを多用した例を聞いてみましょう。

7:17~7:24

そのため、メロディーは明るめで、コード進行はマイナーコードを使ってみると、ちょうどいい落ち着き加減になります。

今回は「Aマイナーコード→Dマイナーコード→Eマイナーコード」という進行にしてみます。

7:39~7:44

続き「Part5:ハーモニックマイナースケール」