今回は英語版wikipediaの「ファンクミュージック」をまとめました。

この記事ではPart4として、ファンクにおけるドラムの特徴について解説します。

ファンク解説シリーズ

ファンクは音楽的にも歴史的にもとてもおもしろいため、このシリーズは長編になっていますが、読み進めれば必ずどこかで面白さがわかってきます!

ファンクにおけるドラムの特徴とは?

ファンクのドラムは、ドラマーがテンポのゆれなどを上手く使いながら「感情」を強調してグルーヴを作っていくのが特徴です。

具体的に言うと、たとえばスイングを使ったり、グルーヴ感が損なわれるフィルをあまり使わないという特徴があります。

スイングのフィーリングがある曲の例

ドラムのフィルは「多用しない」ことが多く、一定のテンポやグルーヴ感におさまるようにしています。

このようなプレイにおけるテクニックは、こもったような音のバスドラムやタムと、タイトにチューニングされたスネアが含まれるドラムセットを使うときにより使われます。

ファンクにおけるダブルベースドラミング

ダブルベースドラミング(ツーバス)はシングルペダルで演奏するファンクドラマーによって使われることが多く、「2つ目の音にアクセントを置き、ドラムヘッドの共鳴を抑える」手法が使われています。

これにより、短くこもった音にできるのです。

ちなみにJames Brownのバンド「the JBs」ではドラマーが2人おり、これにより「よりはっきりとしたシンコペーションを使ったリズム」を再現しています。

そのおかげもあり、the JBsは「ファンキードラマーのリズム」で一目置かれている存在になっています。

有名なファンクドラマーのプレイスタイル

有名なファンクバンド「Tower Of Power」のドラマーであるDavid Garibaldiは、ゴーストノートやリムショットを多用しています。

ファンクにおけるハイハット

ファンクにおけるドラミングスタイルのキーとなるのは、ハイハットのオープン・クローズの使い分け。

これにより、パシャっとしたスプラッシュ感のあるアクセントをつけることができるのです。

また両手で16分音符を刻むことで、スイング感も出すことができます。

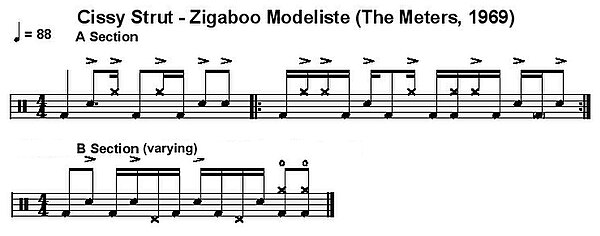

画像:wikipediaより

Jim Payneが解説する「ファンクドラミング」

フォークシンガーのJim Payneは、ファンクのドラムについて次のように語っています↓

ファンクドラミングは「ワイドオープン」な即興のアプローチ方法を取っており、これはラテン音楽やオスティナートなど、「ちょっとした変化しか伴わない繰り返し」を使っている音楽からリズムのアイデアを得ています。

そしてこれが、ファンクを魅惑的にさせる要素の一つでしょう。

ファンクは「よりシンコペーションを使っているロック」のようなもの。

特に8分音符や16分音符のシンコペーションをバスドラムに使っています。

このスタイルはClyde Williams(Joe Tex)、George Brown(Kool & the Gang)、James Diamond Williams(The Ohio Players)などによって生み出されたものです。

ロックと同様、スネアのバックビートは2・4拍目に置かれ、そこにゴーストノートが入っていきます。

補足:ファンクドラムのパターン10選

こちらの動画では、ファンクドラムのパターンを10個紹介しています。

とても勉強になりますので、ぜひご覧ください。

以上で今回の解説は終了です。

↓つづき「ファンクにおけるギターと鍵盤楽器の特徴」