今回は、数々のプラグイン・サンプルを販売する「Splice」が監修した「Lesson of KSHMR」をまとめました。

この記事ではそのうち、音楽理論基礎①で解説されている「 ディグリーネーム・スケール・コード」に関する部分をご紹介します。

Lesson of KSHMR 音楽理論基礎シリーズ

KSHMRは世界的に有名なDJ・音楽プロデューサーなので、このシリーズでお伝えするテクニックはまさに「プロ直伝」。

音楽制作で必ず使える情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください。

ディグリーネームとマイナースケール

最初は、ディグリーネームについてお話します。

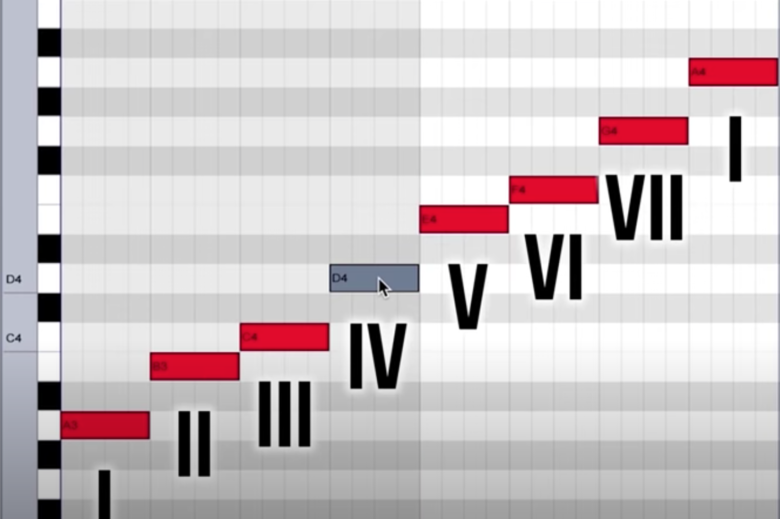

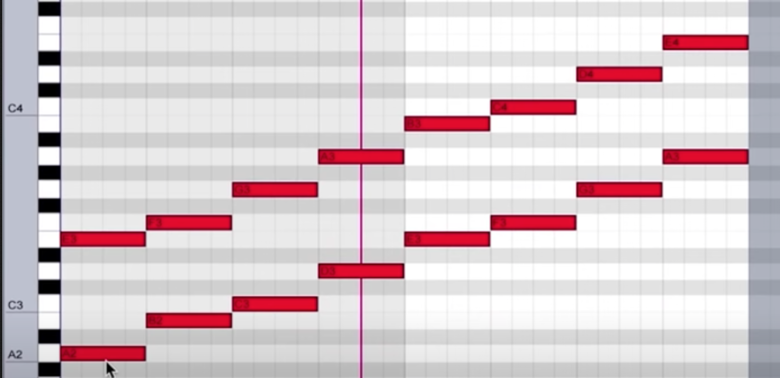

まずは、Aマイナースケールを打ち込んでみます。

全て白鍵(ピアノの白い鍵盤)なので、とてもシンプルです。

ここに、ローマ数字で1から7まで順番に番号を振っていきます。

画像:動画より

Aマイナースケールの一番最初のAの音は「I(1)」、2番目のBの音は「II(2)」となります。

そのまま半音ズラしたら?

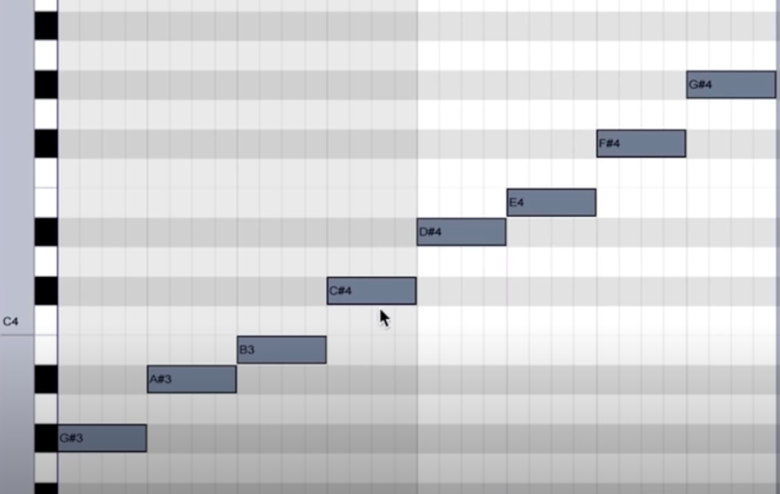

では、これら全体を半音下にズラしてみましょう。

画像:動画より

G#から始まるスケールになり、これは「G#マイナースケール」であることがわかります。

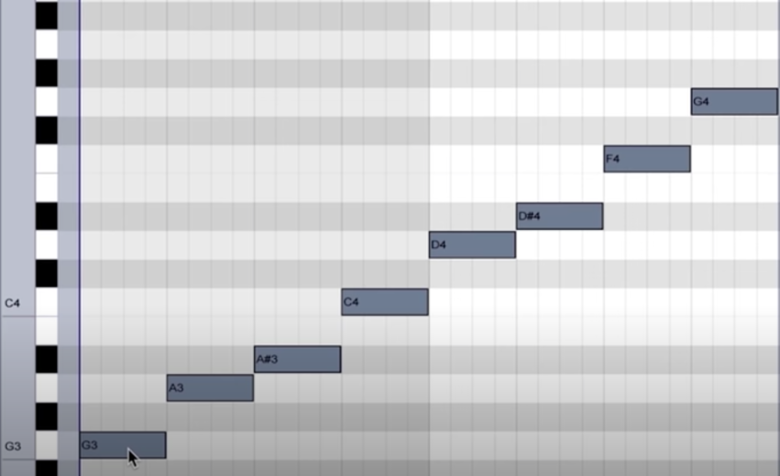

画像:動画より

さらに半音1個分下げるとGから始まるスケールになり、これは「Gマイナースケール」になります。

マイナースケールの特徴

さて、お気づきになったでしょうか?

上記の例は、隣同士の音の差はそのままに、音程を半音ズラしただけです。

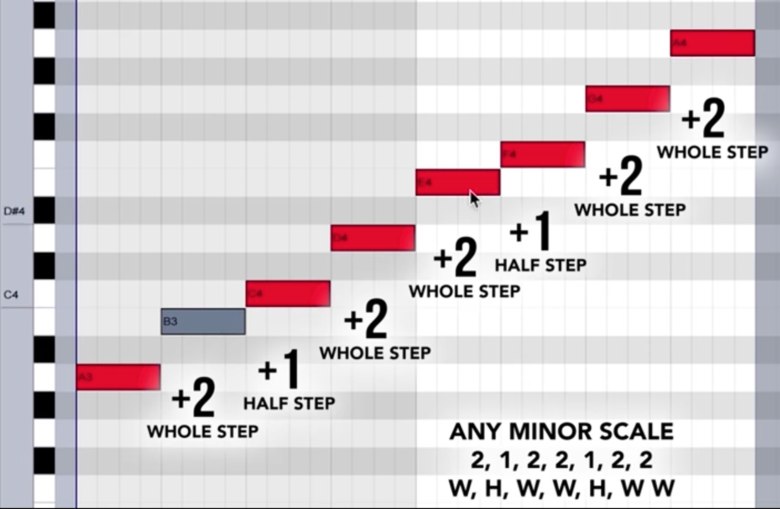

最初に打ち込んだAマイナースケールは、全音と半音がこのような順番で並んでいます。

全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音

半音=半音1個分の距離。Cの半音上はC#(Db)

全音=半音2個分の距離。Cの全音上はD

わかりやすく画像にすると、このようになります。

画像:動画より

「WHOLE STEP」は全音のことで、「HALF STEP」は半音のことです。

実はどんなマイナースケールも、最初の音は違いますが、この「半音と全音の並び」は常に一緒なのです。

マイナースケールの並び:全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音

5度上の音を重ねると?

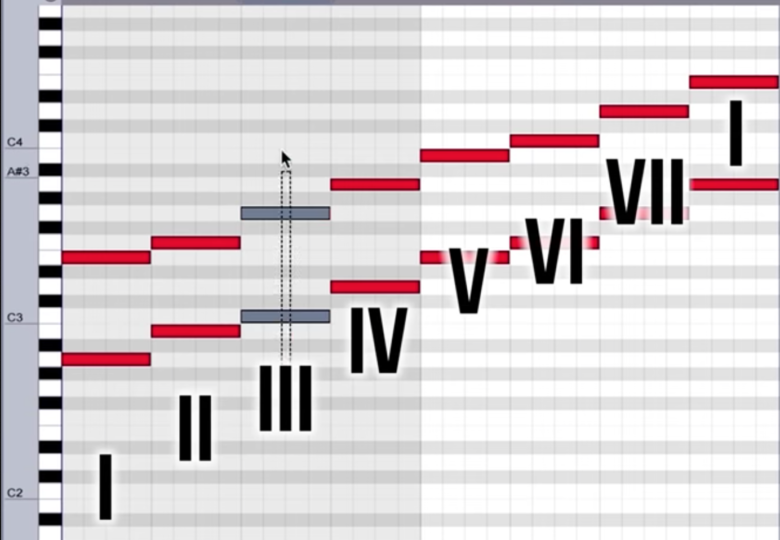

では次に、Aマイナースケールの音に対し、全く同じ並びで5度上の音を重ねてみましょう。

5度上=スケール上で使われる音のうち、5個上の音のこと

画像:動画より

Aの5度上はEですので、最初の音に重なっているのはEになります。

実際に音を鳴らしてみると、このようになります。

この状態ですでに「コード」と呼べるのですが、このコードにも、ディグリーで数字を割り当てることができます。

画像:動画より

この中でも特に重要なのが、「サブドミナント」と呼ばれる4番目のコード(IV)、そして「ドミナントコード」と呼ばれる5番目のコード(V)です。

さらに正確なコードへ

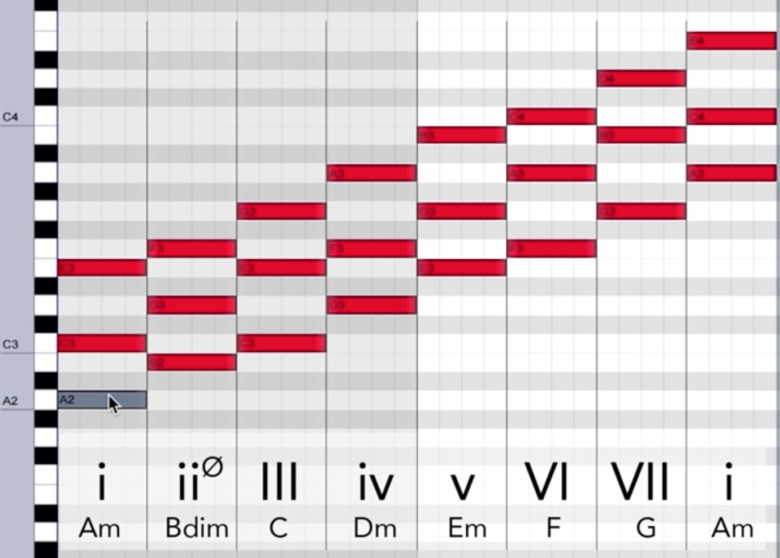

次は、先ほどの5度上の音と同様、今度は3度上の音を足してみましょう。

例えばAの3度上はCなので、AトEの間にCの音を足す形になります。

全部で3音のハーモニーになるので、よりしっかりとキャラクターが出るサウンドになります。

画像:動画より

実際に音で聞くと、このようになります。

マイナーコードとマイナー3rd

今回はAマイナースケール上に使われている音を使いましたので、Iのコードの3度上の音がマイナー3rd(短三度)の音になっています。

マイナー3rdは、ベース音から半音3つ分上の音です。

(Aマイナーコードは、ベース音がAでマイナー3rdの音がCになります)

メジャーコードとメジャー3rd

では、IIIのコード(3番目のコード)も見てみましょう。

AマイナースケールだとCメジャーコードになっています。

ベース音がCですが、スケール上にはマイナー3rdであるEbの音が入っておらず、Eの音しかありません。

このEの音は、ベース音に対して半音4つ上の音。

そして、このベースに対して半音4つ上のことを「メジャー3rd」といいます。

メジャーコードとマイナーコード

つまり、ベース音と5度の音の間に入る音が「メジャー3rd」か「マイナー3rd」かによって、「メジャーコード」「マイナーコード」が決まります。

メジャー3rd:ベース音に対して半音4つ上の音

マイナー3rd:ベース音に対して半音3つ上の音

これらは覚えておきましょう!

ディミニッシュコード

では、次に「ディミニッシュコード」について見ていきましょう。

Aマイナースケールにあるコードだと、2番目のコードが「Bdim」になっています。

dimは「ディミニッシュ」の略で、ディグリーネームで書くときは「φ(ギリシャ文字の”ファイ”)」を添えます。

ディミニッシュコードの特徴

ディミニッシュコードは、他のコードとは違い、ベース音と一番上の音(5番目)が完全5度になりません。

例えばCメジャーコードならCとGが完全5度の関係で、半音7個の距離があります。

しかし、ディミニッシュコードでは半音6個分の距離しかなく、半音1個分少なくなります。

例えばBディミニッシュコードだと、本来はCとF#になるはずがCとFの関係になりますから、5度の音が半音1個下がっている=b5th(フラットフィフス)という言い方もします。

「転回形」とは?

実はこれらのコードは、重なる順番を変えても成り立ちます。

例えば、1オクターブ下げたり上げたりすることで順番を変え、同じコードなのに響きを変えることができるます。

こちらについてはPart2で解説していきますので、もっとコードの使い方が上手になりたい、コード進行のバリエーションを増やしたいという方はぜひこちらもご覧ください↓

続き「Part2:コードの転回系って何?」

Spliceプレゼンツ・KSHMRのDTM講座シリーズ

【KSHMR解説】DTMerのための音楽理論基礎講座 Part1 – ディグリーネーム・スケール・コード-

【KSHMR解説】DTMerのための打ち込みストリングス・エスニックサウンド講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのリバーブ講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのボーカルMIX講座

【KSHMR解説】DTMerのためのスネア講座 -打ち込み・MIXの5つのコツ-

【KSHMR解説】DTMerのための「かっこいいEDMドロップの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「メロディーの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「Melodyneを使ったピッチ修正の仕方」

【KSHMR解説】DTMerのための「アコースティックギター打ち込みのコツ」