マスタリングしなきゃいけないけど、マスタリングエンジニアほど厳密にできる自信がないな…

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

今回はPart3として「メータープラグインの使い方」について解説します。

Part1 ゴール設定

Part2 参考曲の準備

Part3 メータープラグインの使い方

Part4 使うツールは3つだけ

Part5 参考曲の使い方

Part6 様々な音楽環境を整えよう

Part7 音の聞き方・適切な音量

Part8 おすすめの作業スピード

Part9 エクスポート・書き出しの仕方

マスタリングのコツ3:メーターを使おう

メーターは私たちが今聞いている音を視覚化してくれるものですので、マスタリングにおいて非常に重要です。

マスタリングで活躍するメーターには、次のようなものがあります。

・スペクトラムアナライザー

・フェーズコレレーター

・ラウドネスヒストリーグラフ

・VUメーター

それでは、1つずつ解説していきます。

マスタリングで使われるメーター:LUFSメーター

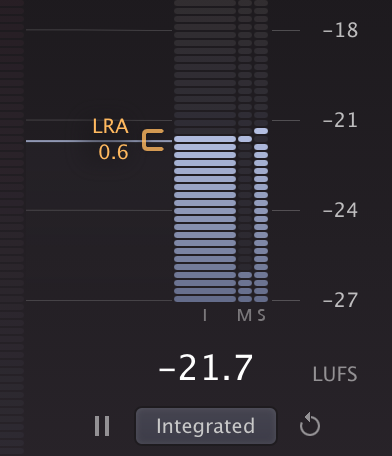

名前の通り、LUFSを計測するメーターです。

Short Term(短い間)、Momentary(ある瞬間)、Integrated(もしくはAverage、全体平均)など、さまざまな範囲のLUFSを計測できます。

テレビ関係などの「ブロードキャスト」においてはIntegratedが最もよく使われる値ですが、全体のレベルをチェックするときにも使います。

また、楽曲全体の音圧(LUFS)を確認するときもIntegratedがおすすめです。

Short Termは、ダイナミクスレンジを確認するときに使えます。

つまり、楽曲の中で最も静かなときと音が大きいときの差分を確認できます。

マスタリングで使われるメーター:スペクトラムアナライザー

スペクトラムアナライザーは、楽曲で鳴っている周波数帯域を視覚化したものです。

これを利用すれば、どこの周波数が足りていないか、うるさいのかを瞬時に確認できます。

マスタリングで使われるメーター:フェーズコレレーター(Phase Correlators)

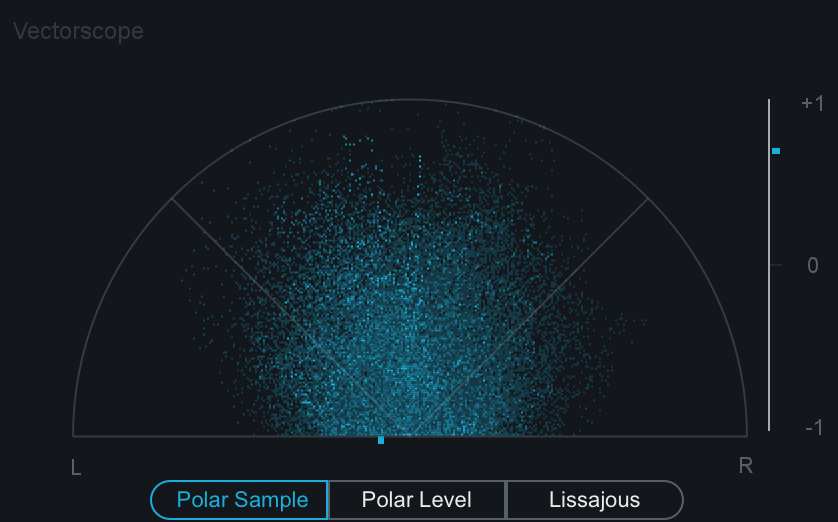

フェーズコレレーター(Phase Correlators)は、曲がどれだけ広がりのあるものになっているか、逆に位相ズレが起きていないか、アンチフェーズ領域を確認するのに使います。

位相ズレに関しては、曲をモノラルで聞いてみるとよいでしょう。

モノラルにして聞いてみて、大事なパートが位相ズレによって音量が小さくなっていたり、消えていないかどうかチェックします。

もし何か音が消えていたら、位相ズレやステレオワイディングツール(Stereo Widening Tools)を使いすぎていないか確認しましょう。

マスタリングで使われるメーター:ラウドネスヒストリーグラフ(Loudness History Graphs)

もし楽曲のラウドネスのグラフ推移を確認できるツールがあれば、ぜひ使ってみましょう。

ダイナミクスレンジを視覚的に確認することができます。

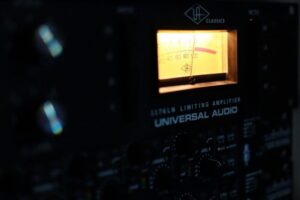

マスタリングで使われるメーター:VUメーター

https://www.waves.com/plugins/vu-meter

そのトラックのおおよその音量・音圧(体感の音量)を表示するメーターです。

マスタリングでは1つ1つのトラックではなく全体像を見てバランスをチェックするので、「平均」や「体感の音量」を可視化してくれるVUメーターは非常に便利です。

マスタリングで使えるおすすめのメータープラグイン

ここでは、マスタリングで使えるおすすめのメータープラグインをご紹介します。

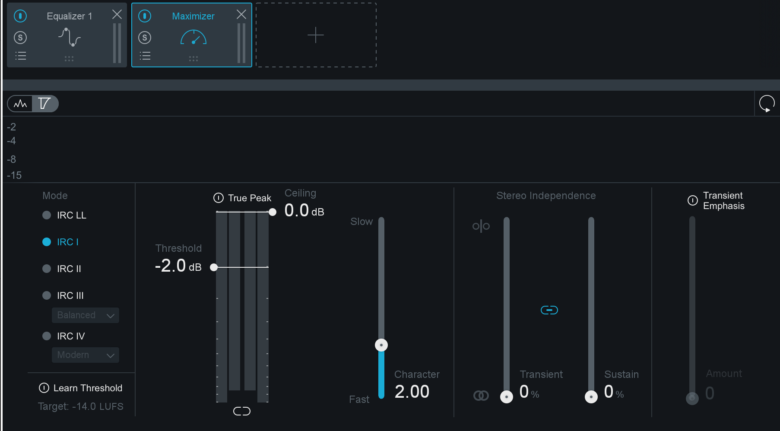

iZotope社「Ozone」

今回ご紹介したメーターのうち、LUFSメーター、スペクトラムアナライザー、フェーズコレレーター、ラウドネスヒストリーグラフが使えます。

iZotope社「Ozone Elements」を購入する(サウンドハウス)

iZotope社「Ozone Standard」を購入する(サウンドハウス)

iZotope社「Ozone Advanced」を購入する(サウンドハウス)

初心者向け「Ozone Elements」を購入する

中級者向け「Ozone Standard」を購入する

上級者向け「Ozone Advanced」を購入する

フェーズコレレーターに関しては「Ozone Imager」があり、「Ozone」にも収録されていますが、こちらは単体であれば無料ダウンロードできます。

iZotope社「Insight」

iZotope社「Insight」は特にメータリングに特化したプラグインで、マスタリングだけでなく、音楽制作に必要なメーター類が非常にわかりやすく揃っています。

今回ご紹介したメーターのうち、LUFSメーター、スペクトラムアナライザー、フェーズコレレーター、ラウドネスヒストリーグラフが使えます。

Waves社「VU Meter」

https://www.waves.com/plugins/vu-meter

Waves社「VU Meter」は、シンプルで使いやすいVUメータープラグインです。

単体で購入することも可能ですが、Waves社の人気バンドル「Gold」「Plaginum」「Diamond」に同梱されていますので、バンドルで購入した方がお得です↓

Fabfilter社「Pro-Q3」

Fabfilter社「Pro-Q3」は、非常に視認性の高いEQプラグインです。

通常のEQとしても使えますが、スペクトラムアナライザーとしても使えます。

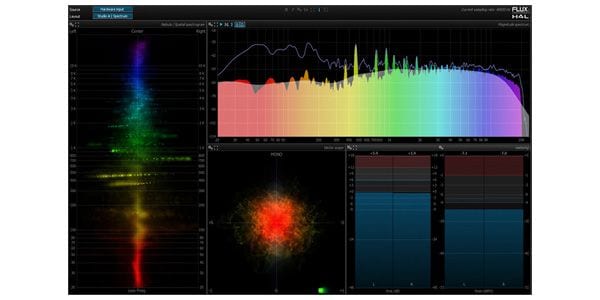

FLUX社「FLUX:: Analyzer」

FLUX社「FLUX:: Analyzer」は、非常にカラフルで視認性のいいメーター系プラグインです。

LUFSメーター、スペクトラムアナライザー、フェーズコレレーター、ラウドネスヒストリーグラフが使えます。

つづきPart4はコチラ↓

Part1 ゴール設定

Part2 参考曲の準備

Part3 メータープラグインの使い方

Part4 使うツールは3つだけ

Part5 参考曲の使い方

Part6 様々な音楽環境を整えよう

Part7 音の聞き方・適切な音量

Part8 おすすめの作業スピード

Part9 エクスポート・書き出しの仕方