今回は、Chris Selimが解説する「マスタリング前に行うミックスの準備方法」をまとめました。

マスタリングは楽曲を配信・リリースするための最終段階で、ミックスの後に行われる作業です。

この記事では、このマスタリングを行う前にミックスの時点でやるべきことについて解説します。

ご自身でミックスとマスタリングを両方行う方も、マスタリングだけ他の人に頼む方も、ミックスの段階でやっておくべきことがわかりますのでぜひ参考にしてください。

マスタリングをする前にミックスでやっておくべきこと5つ

マスタリングをする前にミックスでやっておくべきことは、こちらの5つです。

ミックスでやっておくべきこと

- ノイズがないか確認する

- ヘッドルームを十分確保しておく

- リファレンス曲を用意する

- 最初と最後に無音部分を作っておく

- 適切なフォーマットでバウンスする

それでは、1つずつ解説していきます。

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと1.ノイズがないか確認する

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと1つ目は「ノイズがないか確認する」です。

まず楽曲を最初から最後まで通して聞いて、「プチッ」というクリックノイズや、パ行(破裂音)を発音したときなどによるポップノイズがないかどうかを確認しましょう。

トラック単体やBus(グループトラック)など、より小さい単位で聞くと発見しやすいこともあります。

ボーカルやドラムなど、より大きな音量で再生されているトラックや、突発的に大きな音が出やすいトラックはソロで聞いてみるとよいでしょう。

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと2.ヘッドルームを十分確保しておく

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと2つ目は「ヘッドルームを十分確保しておく」です。

「ヘッドルーム」とは、クリッピング(音割れ)するまでの音量の余白(余裕)のことです。

あと少しでも音量が上がったら音がクリッピングしてしまうときは「ヘッドルームが少ない状態」、多少音量が上がってもまだクリッピングしないときは「ヘッドルームが十分確保できている状態」と言えます。

例えば、こちらの楽曲をお聞きください。

右下の赤いメーター(Master Out)を見ると、この時点ですでに音量が限界に近いことがわかります。

これではマスタリングで少しでも音量が上がってしまうとクリッピングしてしまうことになるので、マスタリングエンジニアがやりたいと思った処理ができなくなってしまうでしょう。

そのため、ミックスの時点では音量を下げてヘッドルームを増やしておく必要があります。

ヘッドルームはどのくらい確保しておくべきか?

ヘッドルームは、目安として-8dBから-6dB程度確保しておくのがおすすめです。

ピーク(突発的に出る大きな音量)のときは、最大で-3dB程度に収めておくとよいでしょう。

リミッターを使って仮マスタリングするのもおすすめ

マスタリングでは、リミッターを使うことが多いです。

そのためミックスの段階でリミッターを使って「仮マスタリング」をし、リミッターを使うとどのような音になるのかを事前チェックしておくのもよいでしょう。

ミックスの最後にリミッターを使ってみて、リミッターを使うと音圧はどうなりそうか、ダイナミクスが失われすぎないかを確認します。

リミッターを使っても問題なさそうであれば、この仮マスタリングで使ったリミッターはバイパス(OFF)にして、マスタリングエンジニアにデータを渡しましょう。

「楽曲のイメージを作るためのリミッター」ならマスタリング前に使っておく

リミッターはマスタリングに使われることも多いですが、ミックスの段階で使われることも多いです。

「この曲はこれぐらいの音量感が欲しい」「これぐらいリミッティングされて、潰されているような音質が欲しい」などの具体的な目的があるのであれば、リミッティングした状態でマスタリングエンジニアにデータを渡しても問題ありません。

例えば「すごくパワフルな曲にしたい」というとき、楽曲のイメージを実現する必要なリミッターを使わないままマスタリングエンジニアにデータを渡してしまうと「この曲は繊細で優しい曲にしたいのだろう」と勘違いされてしまうこともあります。

「マスタリングのためのリミッター」はマスタリングエンジニアに任せ、「作曲・ミックスのためのリミッター」や「楽曲のイメージを作るためのリミッター」はマスタリング前の段階で、自分で使うとよいでしょう。

おすすめのリミッタープラグイン

Fabfilter社「Pro-L2」は、見た目も動作も非常にカンタンで、初心者から上級者まで使えるリミッタープラグインです。

世界中のプロに愛されているプラグインですので、まだ持っていない方はぜひチェックしてみてください。

マスターバスに使うプラグインの種類と順番に要注意

ミックスでは、楽曲全体の質感を整えるためにマスターバス(Stereo Out)にコンプレッサーやリミッターなどのプラグインを使うこともあるでしょう。

ヘッドルームを調整をするとき、音量に応じて動きが左右されるタイプのプラグインを使っているときは少し注意が必要です。

例えば先にGainプラグインを追加し、その次にコンプレッサーを使っている場合で、ヘッドルームをより多く確保するためにGainプラグインの音量を下げると、コンプレッサーのかかり具合が少し弱くなることがあります。

「さっきのコンプレッサーのかかり具合がちょうどよかったのに、コンプレッサーの質感が減って魅了がなくなってしまった」ということもあるためです。

またマスターバスに追加しているエフェクトも「Pre Fader」「Post Fader」の設定が異なり、フェーダーを通る前の音に対して作用するのか、フェーダーを通った後の音に対して作用するのかが異なります。

そのため、ヘッドルームをより多く確保したいときは、必要な質感が失われないように使用するプラグインの種類と順番に気をつけて音量を下げることが大切です。

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと3.リファレンス曲を用意する

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと3つ目は「リファレンス曲を用意する」です。

リファレンス曲(参考曲)は、「この曲はこういう雰囲気にしたい」「この曲はこういう聞こえ方になってほしい」という自分のイメージを明確にするために大切な資料です。

リファレンス曲をマスタリングエンジニアに提示することでゴールが明確になるので、「このサウンドを目指すのであれば、マスタリングではこのように処理するといいだろう」と手段も明確になり、マスタリングがスムーズに進みます。

特にマスタリングを自分で行わずエンジニアにお願いする場合は、お互いのイメージの相違がなくなるので非常に重要です。

購入・ダウンロードした音源が最も音質がよく好ましいですが、入手が難しければYouTubeやApple Music、Spotifyのリンクでも構いません。

自分のイメージ通りにマスタリングができるように、リファレンス曲は準備しておきましょう。

悩んだら2バージョン用意しておく

特にマスターバス(Stereo Out)で楽曲全体の質感を調整するためのEQやコンプレッサーを使っているとき、「このEQはあった方がいいだろうか?」「これぐらいコンプレッションした方がいいだろうか?」と、自分でも悩んでしまうことがあるでしょう。

このようにどのような処理をするべきかで悩んだら、悩んでいる処理をONにしたバージョンとOFFにしたバージョンを2種類用意し、マスタリングエンジニアに相談してみましょう。

前述の「やっておくべきこと3」で用意したリファレンス曲も一緒に提出し、「最終的にはこのようなイメージにしたいのですが、どちらのバージョンの方がいいでしょうか?」と聞いてみましょう。

すると、マスタリングエンジニアの方から「EQがないバージョンの方がよさそうなので、そちらのデータを使ってマスタリングしますね」などとフィードバックが来るでしょう。

悩んだら、遠慮なくマスタリングエンジニアに相談することも大切です。

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと4.最初と最後に無音部分を作っておく

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと4つ目は「最初と最後に無音部分を作っておく」です。

例えば楽曲が1小節目の1拍目からスタートするとき、全く同じタイミングの1小節目の1拍目からバウンスするのではなく、ほんの少し前からバウンスするようにしましょう。

音が鳴るタイミングからバウンスすると、クリックノイズやポップノイズが発生することがあるためです。

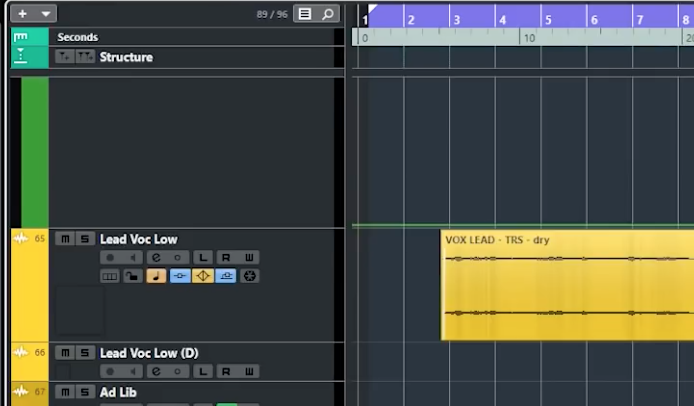

例えばこちらの楽曲では、黄色いリージョンから楽曲がスタートします。

そのため、ロケーター(紫色)はそれよりも1~2小節前に設定しておき、少し早い場所からデータをバウンスするようにしています。

楽曲の最後も同様に、完全に無音になってから1~2小節程度の余白を設けています。

完全に音が鳴り終わる前に曲が終わると不自然な終わり方になったり、ノイズの原因になることがあるためです。

(特にリバーブ音やリリース部分の音は音量が小さいため、気付きにくいでしょう)

そのため、最初と最後に1~2小節程度の余白を設けておくと安心です。

マスタリングが終わって最後にマスターデータを作るときは、多めに作っておいたこの余白を削除すれば問題ありません。

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと5.適切なフォーマットでバウンスする

マスタリング前にミックスでやっておくべきこと5つ目は「適切なフォーマットでバウンスする」です。

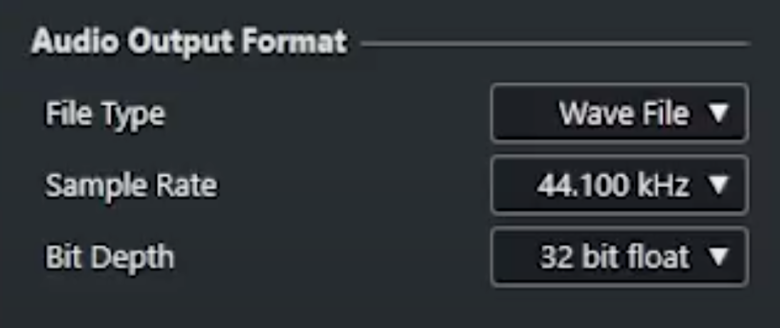

DAWで楽曲をバウンス(書き出し、エクスポート)するときは、サンプリングレートやフォーマットについて細かく設定できます。

このとき、楽曲を最もいい音質でバウンスできる設定にしましょう。

(マスタリングエンジニアが推奨しているフォーマットがあれば、そちらが優先です)

マスタリングエンジニアがフォーマットを指定している場合

指定された通りにバウンスしましょう

フォーマット(形式)

mp3ではなく、wavやaiffがおすすめです

サンプリングレート

DAWのサンプリングレートと同じであることが望ましいです

ビットレート(ビット深度)

32 bit floatがおすすめです

ディザリングはするべきか?

マスタリングでは、よりよい音質で楽曲をリリースするために「ディザリング」という作業を行います。

もしマスタリングをエンジニアに頼むのであれば、ご自身でディザリングをする必要はありません。

マスタリングは自分でやるべき?人に頼むべき?

ミックスもマスタリングもすべて自分で行う方もいれば、ミックスまでは自分で行い、マスタリングだけは人に頼む人もいます。

特にプロは「マスタリングだけは他の人に頼む」というパターンが多いのですが、いったいどちらがいいのでしょうか?

こちらについては下記の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください↓

マスタリングをする前にミックスでやっておくべきこと5つまとめ

以上が「マスタリングをする前にミックスでやっておくべきこと5つ」でした。

まとめ

1.ノイズがないか確認する

目立つ楽器はソロで聞くとベター

2.ヘッドルームを十分確保しておく

-6~-8dBを目安に確保しよう

3.リファレンス曲を用意する

楽曲のイメージを的確に伝えよう

4.最初と最後に無音部分を作っておく

ノイズ防止のために1~2小節程度の余白を作ろう

5.適切なフォーマットでバウンスする

よりよい音質でマスタリングするために確認しよう

当サイトでは他にもミックスやマスタリングに関するテクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓