今回は、Pyramindのインストラクター・Ryan Reyが解説する「五度圏(サークルオブフィフス)を活用する5つの方法」をまとめました。

この記事では、その活用法の5つ目「トニック・ドミナントの関係性を確認する」をご紹介します。

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ

「五度圏」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ていねいに解説していきますのでご安心ください。

トニックとは?

トニックとは、そのキーの1th(ローマ数字の「I」)にあたる音、主音を指します。

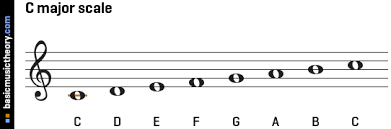

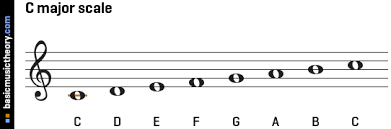

たとえばCメジャーキーなら、主音はC、つまりトニックはCになります。

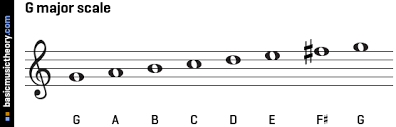

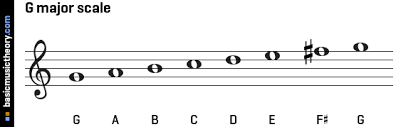

GメジャーキーならGです。

ドミナントとは?

ドミナントとは、そのキーの5th(ローマ数字の「V」)にあたる音、属音を指します。

「トニックから数えて5番目の音」と考えるとかんたんです。

たとえばCメジャーキーなら、属音はG、つまりドミナントはGになります。

Gメジャーキーなら、属音はDです。

トニックとドミナントの関係性

トニックとドミナントは、とても強い結びつきがあります。

たとえばコード進行においてドミナントからトニックに行くと、強い解決感があります(強進行)。

たとえばCメジャーキーなら、

V → I

つまり

G7 → C

このような進行にすると、終わった感・解決した感を作ることができます。

他にも、トニックとドミナントを使うことで得られる音楽的な効果はさまざまあります。

興味のある方は調べてみてください。

五度圏でトニックとドミナントを確認する

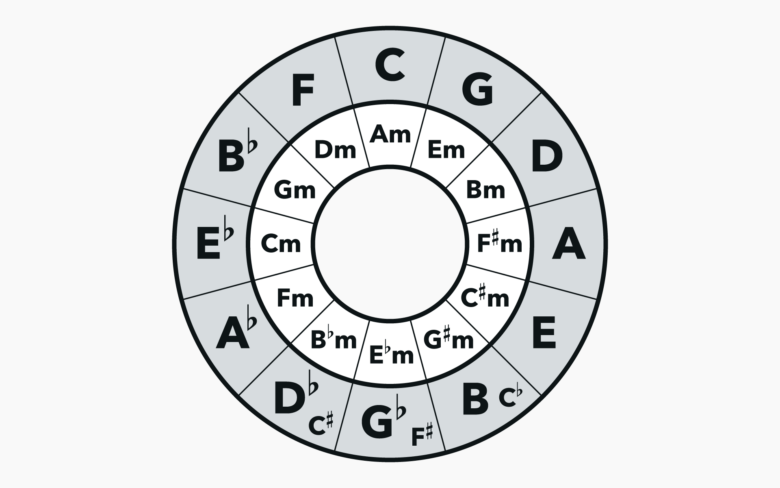

五度圏でトニックとドミナントを確認するのは、とてもかんたんです。

左にあるのがトニックで、そのすぐ右隣にあるのがドミナントです。

たとえばCメジャーキーの場合、Cの右隣はGです。

つまりこれだけで「Cがトニックのとき、Gがドミナント」ということがわかります。

CメジャーキーにおけるトニックはCで、Gがドミナントです。

別のキーを見てみましょう。

時計の3時方向にあるAメジャーキーの場合、AがトニックのときEがドミナントです。

つまり、AメジャーキーにおけるトニックはAで、Eがドミナントです。

五度圏でセカンダリードミナントを確認する

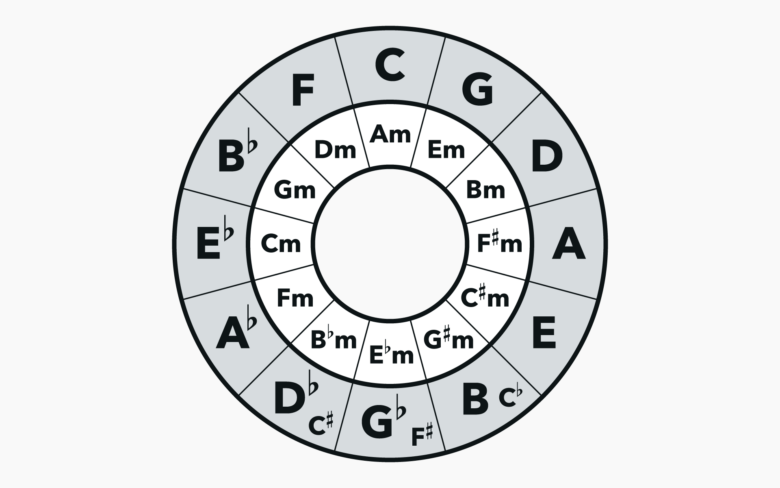

五度圏表を見ると、セカンダリードミナントを使うアイデアもかんたんに得ることができます。

セカンダリードミナントとは、別のキーから持ってきた、ドミナントのような役割を持つコードのことです。

「別のキーでどんなコードが使われるのか」は、今までのシリーズでご説明した通り、五度圏で確認できます。

おまけ:コードの構成音も五度圏を使って確認できる

コードの構成音も、この五度圏を使うとすぐわかります。

たとえば「Eマイナーコードって、何の音を使うんだっけ?」というときに役立ちます。

メジャーコードの構成音をチェックする

- 起点

- 起点から見て4つ右

- 起点の右隣

たとえばCメジャーコードの場合はこうなります。

ルート音:C(起点)

Major 3rd:E(ルート音から右に4つ動かしたところ)

5th:G(ルート音の隣、ドミナント)

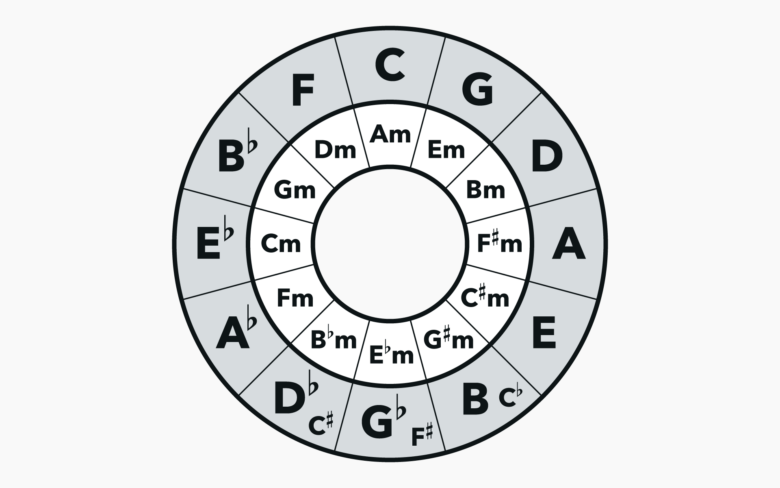

マイナーコードの構成音をチェックする

- 起点

- 起点から見て3つ左

- 起点の右隣

これでマイナーコードの構成がわかります。

たとえばCマイナーコードの場合はこのようになります。

ルート音:C(起点)

Minor 3rd:Eb(ルート音から左に3つ動かしたところ)

5th:G(ルート音の隣、ドミナント)

この法則に従えば、どんなコードの構成音もわかります。

五度圏を使ってトニック・ドミナントの関係性を確認する方法まとめ

今回の内容をまとめると、このようになります。

トニックとは

そのキーの1th(ローマ数字の「I」)にあたる音、主音

ドミナントとは

そのキーの5th(ローマ数字の「V」)にあたる音、属音

五度圏におけるトニックとドミナント

左にあるのがトニックで、そのすぐ右隣にあるのがドミナント

メジャーコードの構成音

起点、起点から見て4つ右、起点の右隣

マイナーコードの構成音

起点、起点から見て3つ左、起点の右隣

今回でPyramidによる五度圏の活用法シリーズは終了です。

もしまだ見ていない回があれば、ぜひ一度目を通してみてください。

どの回でも、音楽理論に関する知識が増えるだけでなく、すぐ楽曲作りに行かせる方法を学べます🔻

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ

当サイトでは他にも音楽理論についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください🔻