音楽理論がよくわからなくても、カンタンで今すぐ使える作曲のテクニックはある?

今回はこのようなご要望・疑問にお応えする内容です。

ここでご紹介するのは、ご自身の作曲レベル関係なく、どなたでも使えるテクニックです。

音楽理論に関する知識もゼロでOK!

ぜひお試しください。

プロの作曲テクニック1.コード進行を変えてみよう

曲の構成に着目してみると、みなさんが普段聞いている楽曲には、サビが何回か出てくることが多いです。

特に盛り上がるのは、3回目(最後)のサビ部分ではないでしょうか?

ここで、この最後のサビでコードを一部変えてみましょう!

1・2回目と同じサビのメロディーでも、ハーモニーが違うだけで全く違うサウンドになります。

実際に、解説者・Andrewの楽曲でもこのテクニックが使われています↓

0:53~1:10

1・2回目のサビは

最後のサビは

このようになっています。

最後のAbがFmに変わっているだけなのですが、全く違う響きになっているのがわかります。

曲のクライマックスとして、ぴったりです!

借用コードを使ってみよう

理論を少しご存知の方は、借用コードにチャレンジしてみるのもいいでしょう。

ちなみにこの場合のFmコードは、平行調Abから借りてきた(借用してきた)コードです。

五度圏の画像を見るとわかりますが、FmはAbのレラティブ、つまり非常に関係性が高いコード・キーになるので、借用しても違和感なく使えるのです。

画像:https://dn-voice.info/music-theory/godoken/より

平行調からコードを借りる「借用コード」は流れを一味変えたい時に使えますので、ぜひお試しください!

借用コード関連記事

プロの作曲テクニック2.リスナーを「待たせる」

この「待たせる」がどんな意味なのかをご理解いただくために、まずはこちらをお聞きください↓

2:18~2:38

まずはボーカルが入り、次にボーカルなしでビルドアップ(だんだん盛り上がるパート)がほんの数小節入り、そこから一気にサビに入っているのがお分かり頂けるでしょうか?

つまり、サビに入るまでにみなさんを「待たせて」います。

おそらく、多くの人がよくやっているのはこんな感じでしょう↓

3:05~3:24

ボーカルが終わってサビに入るまでの間にスキマが少なく、とてもスムーズにサビに入っています。

もちろんこれでもいいのですが、「ドラマティックかどうか?」と言われると、やはり先ほどのように「リスナーを待たせる」構成の方がいいでしょう。

例えばこちらの方が、よりドラマティックに聞こえます!↓

3:33~3:43

ビルドアップの間を作りリスナーを待たせることで、サビに入った時に「待った甲斐があった!!」と思うことができるのも、このテクニックのいいところです。

間を空ける間隔も変えてみよう

この「間を空ける」というテクニックですが、この「間」は、必ずしも1小節、2小節など、キリのいい数字でなくてもOKです。

たとえばAndrewの楽曲では、Bメロとサビの間に2小節だけ間を入れています。

男性ボーカルだけになる部分です↓

4:07~4:17

この楽曲は4/4拍子ですが、この部分だけ2/4拍子になっています。

間を空ける別のメリット

ちなみに作曲したAndrew本人によると、Bメロとサビのメロディーはどうしてもこのようなメロディーにしたかったそうですが、間を空けずにそのまま繋げると、2つのメロディーが被ってしまったそうです↓

4:34~4:43

だけど2つが完全に被ってしまっている…

このような場合の解決策としても、この「間を空ける」というテクニックが使えます。

実際にサビ前に2拍だけ間を空けたことで、両方のメロディーは被らずに済み、男性ボーカルだけになる部分でちょっと新鮮な雰囲気も演出でき、サビでドカンと盛り上げられるようになっています。

どれぐらい「待たせる」のがその楽曲にとってベストなのか、いろいろ試してみることが大切です。

今回は2/4拍子になる例でしたが、もちろん、3/4拍子などにしてもOKです。

プロの作曲テクニック3.インパクト(Impact)の直前の音を減らしてみる

サビに入った瞬間など、新しいセクションに移った時は、1拍目にインパクト系の音を入れることが多いです。

インパクト系は「ドカーン」「ジャーン」という音なので、よりワイドでビッグなサウンドにすることができ、多用している方も多いでしょう。

ここでぜひ試していただきたいのが、「インパクトが入る前に他の音を減らす」ということです。

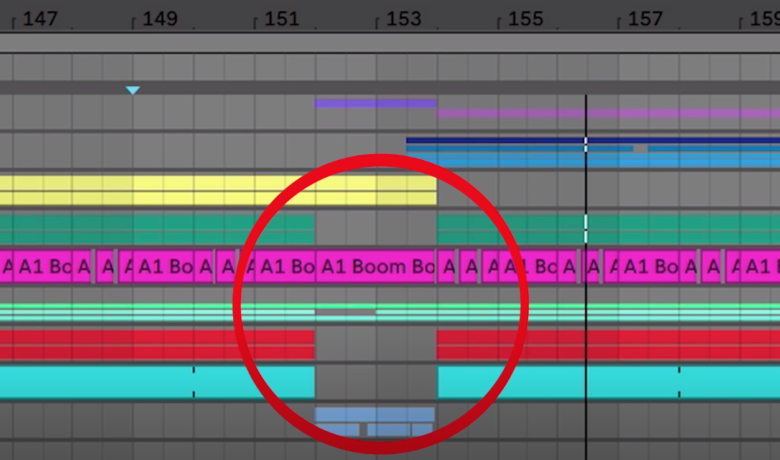

画像:動画より

実際の例がこちら↓

6:04~6:12

洋楽で言うとコーラス(サビ)からドロップ(さらに盛り上がるところ)など、盛り上がる部分からさらに盛り上がる部分などでは、このテクニックが使えます。

ずっと盛り上がったままインパクト系サウンドを使っても、イマイチ盛り上がらないことがあるのです。

こうすると、インパクト系サウンドが持つ盛り上げ要素が、さらに引き立つのです。

プロの作曲テクニック4.2番Aメロ(Verse2)の始めのエネルギーを減らす

こちらは、2番Aメロ(Verse2)の始まりの部分を静かにする、というテクニックです。

実はこれは多くのプロが使っているテクニックで、みなさんもどこかで耳にしたことがあるはずです。

まずは、Andrewの楽曲の1番Aメロを聞いてみましょう↓(7:00~)

そしてこちらが、2番Aメロです↓(7:09~)

1番Aメロの始まりはドラムなどが入っていてエネルギーがありましたが、2番Aメロの前半は比較的静かであることがわかります。

2番Aメロの構成は、前半は静かに、4小節目に入る前にドラムフィルが入り、5小節目以降は1番Aメロと同じようなスタイルに戻っています。

サビとの落差を大きくする

なぜこれが効果的かというと、「2番Aメロの前に出てきたサビと、エネルギーの落差をつけられるから」です。

サビで盛り上がった後、2番Aメロのエネルギーをかなり落とすことで、非常に大きな落差・コントラストが生まれるのです。

しかし、曲は次に向けてまだまだ進みたい・盛り上がりたいので、5小節目からはまたすぐ元のペースに戻します。

曲によっては、静かになるのは最初の1小節だけだったり、2小節だけだったりします。

しかしいずれにせよ、楽曲を面白くする工夫になることは間違いありません。

プロの作曲テクニック5.2番Aメロ(Verse2)を短くする

最後のご紹介するテクニックもまた、2番Aメロに関するテクニックです。

その楽曲全体の構成をどうしたいか・どうなっているかにもよるのですが、多くの楽曲では、2番Aメロは1番Aメロよりも短くなっています。

例えばこれらのヒット曲は、1番Aメロよりも2番Aメロの方が短くなっています↓

この目的に沿うことを考えると、2番Aメロは短くしてしまった方が効果的であることが多いでしょう。

以上が「プロがやっている5つの作曲テクニック」でした。

当サイトでは他にもユニークな作曲テクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

Andrewによる作曲テクニック講座