誰にも作れない、ユニークなサウンドを作るためにはどうすればいい?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

今回は前編として、1~5個目のテクニックをご紹介します。

このシリーズで紹介するのは、彼のアルバム「Ganglia」で実際に使われているテクニックです。

特に、ユニークなサウンドを作りたい人には必見です!

作曲テクニック1.メロディーに「クオンタイズ」を使う

「クオンタイズ」と聞くと、「タイムクオンタイズ」、つまり「タイミングがズレたら直す」というイメージを持つ人が多いでしょう。

しかし今回ご紹介するのは「ピッチクオンタイズ」。

つまり、ピッチに対してクオンタイズを使うというテクニックです。

エフェクトやDAWによって、これを自動でやってくれる場合もあれば、パーセンテージで「どれだけピッチクオンタイズをするか」を細かく調節できるものもあります。

こちらについてはお使いのソフトによって使い方が異なりますので、ぜひ調べてみてください。

ピッチクオンタイズとは?

たとえばMIDIキーボードなどで音を適当に打ち込んだ後、その曲のスケール音に入っていない音を、一番近いスケール音に近づけることを「ピッチクオンタイズ」と言います。

たとえばBbメジャーキーの曲を作っている時、適当に打ち込んだ音にEの音が入っていたとします。

BbメジャースケールにEの音は入っていないので、このスケールにある音にピッチクオンタイズをするには、Eから最も近いEbに打ち込み直します(もしくはFでもOKです)。

アルペジエイターを使う場合も、「どれだけスケール音に近づけるか」というパラメーターがあることもあります。

ぴったりクオンタイズする必要はない

曲によっては「この曲のキーがよくわからない…」「スケールを意識した曲を作っていない」という場合もあるでしょう。

その時は、スケール音ぴったりにピッチクオンタイズしない方が合うこともあります。

ピッチクオンタイズをどれだけかけると曲に合いそうか、いろいろ試してみましょう。

おまけ:BPMを999にしてアルペジエイターを使ってみると...

BPMをMAX(999など)に設定してからアルペジエイターでランダムに音を鳴らしてみると、こんな音が作れます↓(3:06~3:13)

ユニークで、おもしろく、クレイジーなサウンドができました。

もちろん、変だと思ったら後から直せばOKです。

セオリーに縛られず、いろいろな方法を試してみて、「どうしたらおもしろいサウンドが作れるのか?」を考えてみることが大切です。

作曲テクニック2.モジュレーションを重ねる

モジュレーションを使うと、単調なドラムも一気におもしろいサウンドにできます。

たとえばこちらのドラム↓(3:50~)

すごくベーシックなパターンなので、もっとダイナミクスがあり、おもしろいサウンドにしたいところです。

ここで、モジュレーションをいろいろ重ねて使ってみましょう。

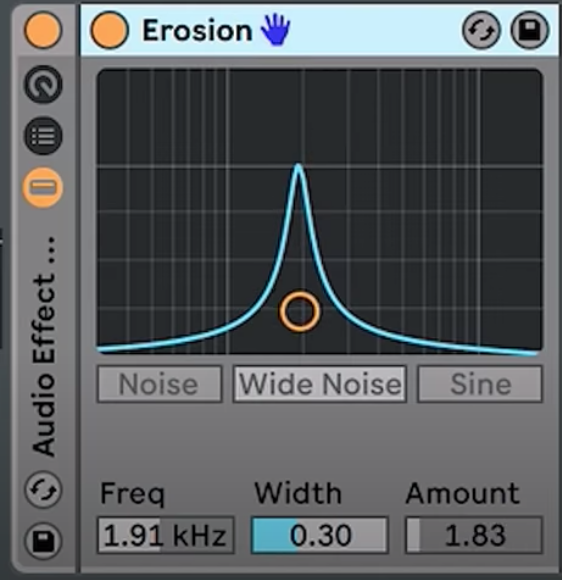

Ableton付属の「Erosion」、unfilteredaudio社の「BYOME」、SONICCHARGE社の「BitSpeek」を使ってみると…↓(4:01~4:24)

プラグインのツマミをオートメーションでリアルタイムに動かしてみたり、これらのプラグインの値をLFOにアサインしてみるのもいいでしょう。

画像:動画より

このようにモジュレーションを重ねて使い、ランダム要素を入れることで、サウンドがいつも変化し、おもしろい楽曲にすることができます。

作曲テクニック3.空間系エフェクトを使って、新しいパートを作る

先ほどの2と似ているのですが、今回は空間系エフェクトを使って、新しいパートを作ってみる、というものです。

たとえばこちらのベル系パート↓(5:12~5:24)

すごくまばらに聞こえるので、もっと長く続いているような、音をキープしているようなサウンドにしたいところです。

このようなときには、空間系エフェクトが使えます↓(5:54~)

もちろんここでも、2で紹介したように、エフェクトをたくさん重ねてオートメーションを使い、常に変化があるようにさせています。

Native Instruments社の「Transient Master」は、アタック感をより強く出すために使っています。

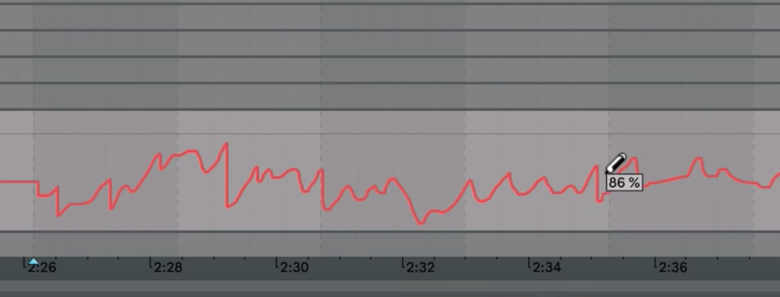

Auto Filterは、フリークエンシーやレゾナンスを変化させるために使っています。

オートメーションを書いていますが、完全に手書きで、ランダムにしています。

画像:動画より

さらに続けて、Bit Reduction、EQ、そしてDelay(16分)を使います。

Auto Panは、音がチョップされたように聞かせるために使い、これでリズミカルなサウンドに仕上げています。

Xfer Recordsの「OTT」は、コンプレッションすることで、より細かい音も聞こえるようにするために使っています。

ValhallaDelayも重ねて使い、ミキシングのためにEQもセットにして使っています。

ValhallaVintageVerbも使っています。

「クリエイティブなサウンドを作るために使う」がポイント

ここまでたくさんのエフェクトをご紹介しましたが、これらは長い時間をかけて、たった一つの音のために使ったエフェクトたちです。

元のベルサウンドを完全にぶっ壊すのではなく、ベルサウンドの要素はありながら、別のクリエイティブなサウンドを作るために使うのがポイントです。

作曲テクニック4.「ランダムなオーディオ」をクオンタイズ

これは、その曲のためにレコーディングしていないデータを、曲に合わせて使うというものです。

いわゆる、サンプリングした音をうまく曲に取り込む、ということです。

Andrewの以前の動画で「Auto Harp(オートハープ)」を紹介しているのですが、実はこの音は、アルバムの楽曲にも使っています。

画像:動画より

リズミカルに弦を叩いてレコーディングしたのですが、この音をAbletonに取り込み、楽曲で使える状態にしていきました。

DAWに取り込んだ後は、オーディオを曲のBPMに合わせ、タイミングをズラしたいところは手動で調整していきます。

実際の音がコチラ↓(8:11~)

Abletonの場合はWarp機能を使い、レコーディングしたデータがより曲にフィットするよう、PreserveやPlaybackなど、さまざまなパラメータを調節していきます。

このような編集スキルがあれば、別の目的で録ったどんな音も、自分の曲に取り込み、ユニークなサウンドとして利用できるようになります。

作曲テクニック5.ワンショット・センド

次も、先ほどの3で使ったAuto Harpの音に対して使ったテクニックです。

より雰囲気・空気感を出すための音にしたかったので、ここでは様々なSendトラックを、このAuto Harpに対して使っています。

Sendにはそれぞれ別の空間系エフェクトを使っており(合計7個)、違うディレイを複数使ったりもしています。

実際の音がコチラ↓(9:59~)

最初はとりあえずいろいろなリバーブ・ディレイなどを用意し、あとは曲の場面に合わせてパラメータを調整していきます。

曲中で一瞬しか使われない音やエフェクトがあってももちろんOKです。

前編はここで終了です!

↓続き「後編」はコチラ