今回は、Big Zが解説する「ヒップホップテクニックからこれらを盗もう」をまとめました。

Big Zはポップスやダンスミュージックの音楽プロデューサーとして有名ですが、10年以上前からヒップホップの楽曲も制作しています。

そんなマルチに活躍する彼が、ヒップホップから学べる「全ジャンルに使えるDTMテクニック」を4つ解説します。

ヒップホップDTMテクニック1.ごちゃごちゃさせない

ヒップホップから学べるDTMテクニック1つ目は「ごちゃごちゃさせない」です。

ダンスミュージックではトラックが100を超えることはあまりありません。

トラック数が多いほど楽曲がいきいきと全体が満たされるのではないかと思いがちですが、実は逆で曲の核となる部分が見えづらくなります。

例えばヒップホップだと「ドラム・ベース・ブラスやピアノなどのメロディックな楽器」など、本当に少数の楽器しか使われないことが多いです。

トラック数を少なくするメリット2つ

トラック数を少なくするメリットは「リスナーに重要な要素だけに集中してもらいやすくなる」と「ビートを強烈にすることができる」の2つです。

「リスナーに重要な要素だけに集中してもらいやすくなる」

例えば先ほどお聞きいただいたヒップホップのビートには、アルペジオやパッドなどの音を入れることもできるでしょう。

しかし、それらを入れてしまうと最も重要なブラス(金管楽器)の音が埋もれてしまいます。

本当に覚えてほしい要素だけを取り入れ、それ以外の要素は取り入れずにシンプルにすることが大切です。

「ビートを強烈にすることができる」

たくさん音を入れてレイヤーすると、全体がとても満たされて充実したサウンドに聞こえます。

しかしミックスやマスタリングになると、全体が潰れてぐちゃぐちゃに聞こえやすくなります。

全体が音で埋まっているので、呼吸をする余白がないように感じてしまうのです。

そのため「スキマを埋めること」ではなく「1つ1つの音を強調させること」にフォーカスすることが大切です。

取り入れる要素の数を減らすと、1つ1つの音がパンチのある音に聞こえるようになります。

ヒップホップDTMテクニック2.短くパンチのあるドラムを使う

ヒップホップから学べるDTMテクニック2つ目は「短くパンチのあるドラムを使う」です。

長さが短くアタック感が強いドラムを使うと、メロディーやベースなど他の楽器のための余白ができるため、ドラム以外のパートも抜けがよくなります。

たとえばこちらのビートをお聞きいただくと、ドラムはアタックがしっかりあって長さが短く、ドラム以外の楽器もよく聞こえることがわかります。

特にヒップホップでは808系のベースが「ブゥーン」と鳴ることが多いので、バスドラムが長いとベースがよく聞こえなくなります。

ヒップホップDTMテクニック3.ベースにサチュレーションを使う

ヒップホップから学べるDTMテクニック3つ目は「ベースにサチュレーションを使う」です。

ヒップホップの楽曲を聴くと、808系のベースが「ブゥーン」と鳴っていることが多いです。

とても低い音のはずなのに、なぜこれだけはっきり前に出て聞こえるかと言うと、これはベースにサチュレーションを使っているからです。

ベースにサチュレーションを使うべき理由

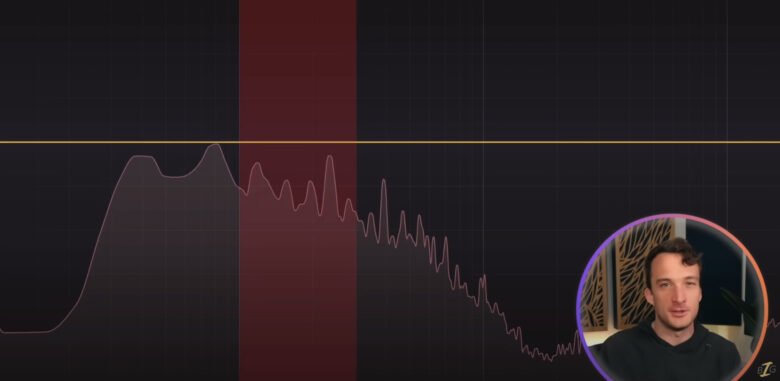

例えば、こちらの808系のベースをお聞きください。

おそらく、スマホやパソコンの内蔵スピーカーだとこのベースの音はほとんど聞こえないと思います。

ここで「マルチバンドサチュレーション」を使うと、どんな再生環境でもベースを聞き取りやすくなります。

マルチバンドサチュレーションとは「任意の音域ごとにサチュレーションをかけられるプラグイン」です。

たとえばFabfilter社「Saturn 2」では「◯Hzから○Hzまでは、この種類のサチュレーションをこれぐらい強くかける」という設定をすることができます。

ベースにサチュレーションを使うときのコツ

どんな再生環境でもベースの存在感を出すためには、小さなスピーカーでも聞こえる音域にサチュレーションをかけたり、音量を上げるとよいでしょう。

例えば100Hz以下の低音域は、小さなスピーカーや安価なヘッドホンではほとんど聞こえません。

そのため、100H以下はサチュレーションをかけないでおきます。

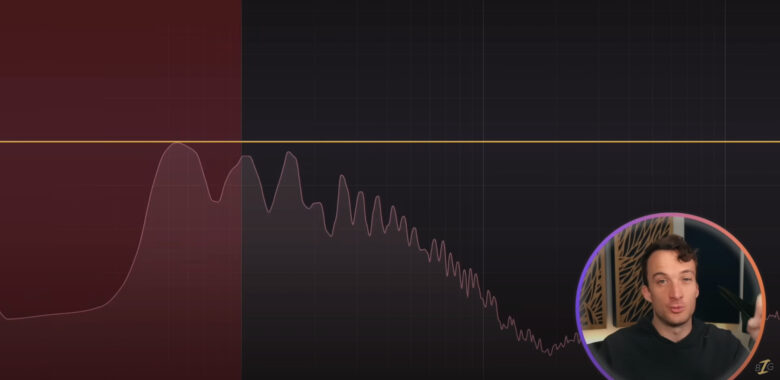

100〜250Hzの音域はベースにおいてメインとなる音域でもあり、小さなスピーカーやヘッドホンでも聴くことができる音域です。

そのため、100~250Hzの音域だけ音量を上げたり、サチュレーションをかけて倍音を増やします。

また250Hz以上の音域にもサチュレーションをかけると、ベース全体が聞き取りやすくなります。

808系のベースにサチュレーションを使うときの注意点

808系のベースにサチュレーションを使うときは、まず使っているサンプル(音源)の音をよく聴くことが大切です。

サンプルや音源の中には、何もしなくてもすでに中低音域以上の音がたくさん含まれていることがあります。

上記画像で言うと、赤色の部分がよく鳴っているのであればサチュレーションをかける必要はあまりないでしょう。

上記画像の赤色の部分は、一般リスナーが使っているような小さなスピーカーや安価なヘッドホンではほとんど聞こえない音域です。

もちろんこの低音域を完全に無視していいというわけではありませんが、「誰がどんな再生環境でも楽しめるようにする方法」を考えるのであれば、1つ前の画像のように中低音域を重視するとよいでしょう。

ヒップホップDTMテクニック4.無音とコントラストを活用する

ヒップホップから学べるDTMテクニック4つ目は「無音とコントラストを活用する」です。

無音部分を作ったり「ある/ない」のコントラストをつけると、とてもスッキリとしたかっこいいビートになります。

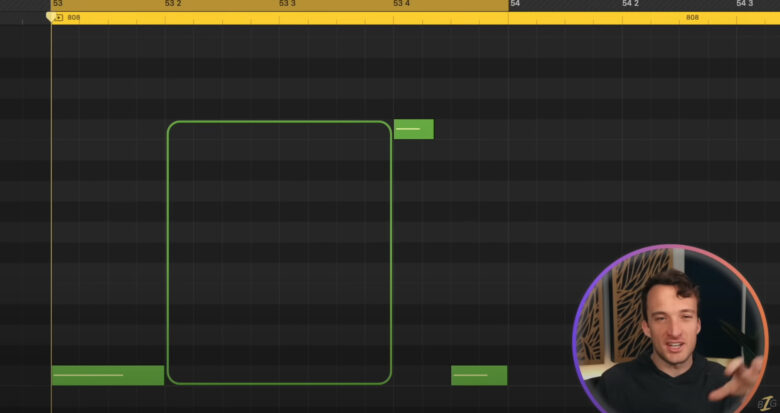

まずは、こちらの808ベースをお聞きください。

ベースが常にフルパワーで鳴っていて、常に同じような音で、とても退屈に聞こえます。

それでは、次は同じようなベースラインを使ったこちらのビートをお聞きください。

実は、先ほどのベースと違うのは音の長さだけです。

音を短くすることによって、1音1音が強烈に聞こえます。

さらにイントロの静かなサウンドとの対比もあり、イントロが終わった後に強いインパクトを残しています。

ラウドネス(音圧)を上げたいならコントラストをつける

このコントラストの現象は、朝に目覚ましのアラームが鳴るときと同じです。

静かにゆったり寝ていたのに、急にアラームが鳴るとびっくりして起きてしまうでしょう。

耳が静寂に慣れているときに大きい音が鳴ると、ずっと大きい音が鳴っているときよりもより強い音に聞こえます。

※逆に、工事の音は最初はうるさいと感じても数分後には慣れてしまうでしょう

ラウドネス(音圧)も同じで、「音量が数字的に大きいか小さいか」ではなく「音量が大きいと感じるかどうか」で決まります。

つまり、ラウドネスが大きいと感じさせたいのであれば、このコントラストを曲のあらゆる場面で取り入れることが大切です。

・Bメロはとても静かにするが、サビはとても大きくする

・音をずっと伸ばすのではなく、短くして音と音の間に余白を作る

例えば上記画像では、ベースで音と音の間に大きめの余白を作っています。

とても短い間ではありますが、ずっと伸ばしているときよりも1音1音が目立つようになり、音圧があるように感じられます。

以上が「ヒップホップから学べるDTM・作曲テクニック4選」でした。

当サイトでは他にも打ち込みや作曲テクニックをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。