今回は、カナダの有名プロデューサーAndrew Huangが教える「ちょっと珍しいDTMテクニック10選」をまとめました。

この記事では後編として、6~10個目のテクニックをご紹介します。

このシリーズで紹介するのは、彼のアルバム「Ganglia」で実際に使われているテクニックです。

特に、ユニークなサウンドを作りたい人には必見です!

作曲テクニック6.ドラムを「トリガー」として使う

Andrewのアルバムの曲には、ジャンルがExperimentalなので通常のポップスのようにはっきりとしたドラムパートが入っていない作品もあります。

しかし、よりぐらついた感じを出したり音を強調するため、アクセント・トリガーとして、断片的にドラムを入れている作品があります。

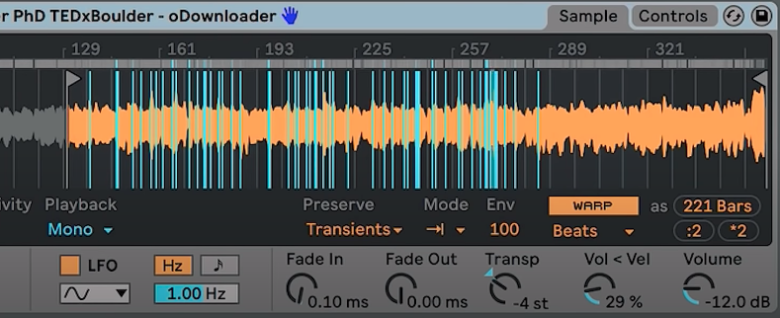

例えば、日本では英語学習者の間で有名な「TED Talks」をサンプリングした音をアクセント・トリガーとして実際に使っています。

サンプリングしたオーディオをランダマイズで入れてみると、このようになります。

実はこれは、ドラムパート(ハイハット・スネア・キック)を一旦MIDI化し、それを「TED Talksトラック」にトリガーさせて使っています。

ランダマイザーを使う場合は、TED Talksのオーディオはスライスしておき、ランダマイザーでどのスライスを使うか?を決めてみるとよいでしょう。

画像:動画より

このように、ドラムを何かのトリガーして使ったり、ランダマイザーで使うスライスをランダム化することで、おもしろい効果が得られます。

作曲テクニック7.アクションフレックス(Action Flex)を使う

アクションフレックス(Action Flex)は、Ableton Liveにある機能です。

グリッチーでリズム的におもしろい要素を作るため、Abletonの「Launch Mode」を使います。

これは直前に鳴らされたクリップが終わったら、どんなアクションをするか?を決められる機能です。

「Previous」「Next」などさまざま選べますが、「Any」してランダムに再生されるようにすると、予想もできない、おもしろいサウンドが作れます。

また、この機能を使いながら録音中にプロジェクトのテンポを上げたりしてみると、こんなユニークな音が作れます。

たとえば最初はものすごく速いテンポにすると、ものすごい勢いでクリップが代わる代わる再生されるので、ギーギーとした、高速でチョップしたような音になります。

そしてだんだんテンポを下げていくと、ちょっとおもしろいサウンドなのは変わりませんが、より音楽的な音になっていきます。

作曲テクニック8.フィールドレコーディング

アルバムの「Disks」という曲はかなり前に作ったものですが、これはノイズ音楽を作りたいなと思って作った曲です。

この曲では、ギターやピックアップ、Discman(ポータブルCDプレイヤー)などの音を自分で録音し、それをレイヤーしています。

たとえば、自分のエレキギターを床に置き、その上にポータブルCDプレイヤーを置き、プレイヤーのスタート・ストップボタンを押したりして、微妙に違うさまざまなノイズを録音したり…

リズム感もない、ハーモニー感もない、型にはまった感じもない、メロディー感もない、そんなユニークな音を作っていました。

このように、身の回りにあるものを使うと、ユニークなサウンドを作れるかもしれません。

作曲テクニック9.イレギュラーなリズム・拍子で一貫性をなくす

こちらはモジュラーに関するテクニックです。

アルバムの楽曲では、モジュラーのステップシーケンスを使ってメロディーラインを作ったものがあります。

この中には13ステップや17ステップなど、イレギュラーなステップ数で作ったものがありますが、これに加え、リズムはランダムにして使いました。

こうすることで、一貫性がない(常に変化する)ように聞かせています。

ちょっと変わった「数」をベースに作る

リピート感がなく、ライブ感があり、ダイナミックに聞かせるには、前述のように「イレギュラーなシークエンス数で作る」という方法が有効です。

たとえば、後ろで鳴っているアルペジオなどにもこの方法が使えます。

4や8などの一般的な数字ではなく、5や6、9など、普段はあまり使わない数をベースに(シーケンス数)として使うのです。

多くの楽曲が4/4拍子ですので、ちょっと数をズラすことでシンコペーションっぽさも出て、「単なるリピート感」が減ります。

作曲テクニック10.リズムモジュレーション

Andrewお気に入りのモジュール「Pamela」は、リズムジェネレーターです。

これを使うことで、様々なリズムを作ることができます。

実際にAndrewのアルバムでもハイハットや後ろで鳴っているパーカッション類に使い、プラスでピッチに対してもランダムでモジュレーションを使っています。

スネアとキックの間にある空間を埋める目的で使われているパートなどには、非常に使えます。

また、リズムモジュレーターを使うと、きっちりとした4/4拍子感をなくすこともできるので、リズム的にランダムな感じがして、おもしろいサウンドになります。

ちょっと変わったサウンドを作るためのおすすめエフェクトプラグイン

最後に、ちょっと変わったサウンドを作るためのおすすめエフェクトプラグインをご紹介します。

まだお持ちでない方は、ぜひチェックしてみてください。

OUTPUT社「THERMAL」

「THERMAL」はディストーションプラグインですが、非常にユニークなサウンドを作るためのプリセットが非常に豊富です。

ユニークなサウンドを作りたいときは「とりあえずTHERMAL」でOK!

iZotope社「Stutter Edit 2」

音を切り刻んだりストップさせたりして、かっこいいリズムやユニークなエフェクトを作ることができるプラグインです。

海外プロが実際に使う「ちょっと変わった作曲テクニック10選」まとめ

以上が「海外プロが実際に使うちょっと変わった作曲テクニック10選」でした。

当サイトでは他にもDTMテクニックを多数ご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓