もはや知らない人はいないディズニーアニメシリーズ。

「ただサウンドを美しくするだけでなく、どのようにしてそのアニメに合ったサウンドを作るか?」

この大切さと、それを実現するためのテクニックを教えてくれています。

ディズニーアニメ音楽のミックステクニック

今回のポイントとなる「ディズニーアニメ音楽のミックステクニック」をまとめると、このようになります。

・視聴者と同じモニター環境でミックスをする

・生演奏とサンプルを足して充実感を増す

・その年代に合ったリバーブやサウンドを活用する

・最もナチュラルなPanは「物理的に動くこと」

・全体で聞いたときに出てきた問題はEQでピンポイントに処理する

・ミックスは大きい音量と小さい音量の両方で確認する

それでは、順番に解説をしていきます。

ディズニーアニメはエピソードごとに音楽ジャンルが変わる

今回ご紹介するのは、ディズニーアニメ「ミッキーマウス」で扱っている音楽です。

このアニメは4~5分ほどの短いアニメなのですが、エピソードごとに大きく音楽性を変えるようにしています。

例えば、あるエピソードでは大きなオーケストラ、別のエピソードでは1920年代のジャズ、別のエピソードではメタルにしたり...のように変えていくのが特徴的です。

そのため、さまざまな音楽ジャンルを適切にミックスしていくスキルも重要になります。

ミックスするトラックを受け取ったら、まず最初に何をする?

ミックスするトラックを受け取ったら、まず「何が録音されているか」をチェックします。

そして、タイミングの問題をここで把握しておきます。

アニメの動きと合わせるので、タイミングの問題は非常に重要です。

ブラスセクションをハリウッドのヴィンテージスタジオで録り、更にミュージシャンたちが家でオーバーダビング(多重録音)することもあります。

それをまとめて、あたかも同じ空間で演奏されているように僕がまとめていき、タイミングのズレも直していきます。

視聴者のモニター環境を想定してミキシングをする

このアニメは映画館ではなく、テレビで放送されます。

映画に比べてダイナミクスレンジは小さくなるため、小さい音でモニタリングすることも大切です。

ダイナミクスレンジの大きい、より繊細に聞こえるモニターだけでなく、ダイナミクスレンジの小さいモニター、つまりTVに近いモニターでミキシングチェックする必要が出てきます。

ミキシングにおいて、ターゲット(視聴者)の音量レベルとこちら(ミキシングエンジニア)の音量レベルは揃えることが大切です。

サンプルを足してオーケストラサウンドに充実感を足す

トランペット2本、トロンボーン3本(うち1本はベーストロンボーン)、フレンチホルン2本、木管楽器4本はスタジオで録音しました。

最終的には「もっとフレンチホルンが欲しいね」という話になったので、フレンチホルンのサンプルを足しました。

それからチューバがなかったのでチューバのサンプルと、木管楽器のサンプルも足しています。

特に内声を足したので、ハーモニー的に充実感が加わりました。

これらのサンプルを入れたことで、レコーディングしたものを単体で聞いたときよりもよりリアルなサウンドになりました。

15:33~16:15

レコーディング前の確認用デモならサンプルのみで作ってもOK

レコーディング前に曲全体を確認するためのデモの場合は、サンプルだけ鳴らしておく形でも大丈夫です。

どんな楽曲なのか、アイデアが明確にわかるものであればOKです。

例えば、これはChris(Christopher Willis、作曲者)が作ったデモで、すべてサンプルで作ってあるものです。

16:30~16:40

その年代に合ったリバーブを活用する

とても大きな部屋で鳴らしているように聞かせたいところには、リバーブのオートメーションも加えました。

アルゴリズムリバーブとコンボリューションリバーブ(IR)を両方加えています。

Lexicon 480のように、その当時によく使われたリバーブを使うことで「○年代っぽさ」を出すことができ、例えば80~90年代のジョン・ウィリアムズの曲のような雰囲気が出せます。

特にリバーブのTailの部分に注目して聞いてみると、わかりやすいです。

18:04~18:10

関連記事

劇中でステレオとモノラルを切り替える効果とは?

次のセクションは、1920年代の怪獣映画のような感じです。

ミッキーたちが1920年代で駆け抜けるシーンがあるので、音楽はステレオではなくモノにしています。

1920年代のハリウッドに、ステレオは存在していないからです。

これはミックスの時に僕の判断でやったのではなく、プリプロダクションの段階でChrisと話して決めていたことです。

18:32~18:46

デモ版はこちらです。

18:59~19:10

現代→昔→現代…とミッキーたちが様々な時代を往復するので、それに合わせて音楽もステレオ→モノ→ステレオ…と、オートメーションで切り替えています。

20:31~20:50

モノラルでチェックするのが必須

ステレオをモノにすると、特定の周波数が削られたり...

そうですね。ドラムや低域のストリングス、低域のブラスによく出る現象です。

モノにするときは、Phase Flipボタン(位相反転ボタン)を使うと、低音が真ん中で目立つサウンドに仕上げることができます。

しかしステレオで聞いた時にすごくカッコよく聞こえても、モノにしたらそのかっこよさが全部なくなっていたり…なんてこともあります。

そのため、ミックスのときはモノラルでしっかり確認することが大切です。

関連記事

クワイヤのセクションで使っているミックステクニック

次はとてもクラシカルなセクションで、クワイヤなどが入ります。

22:03~22:25

そして、こちらがデモ版です。

22:34~22:57

このボーカルは4〜6人ぐらいのシンガーで歌っているのですが、単純にダブリングせずに、全員に違うパートを歌ってもらいました。

ソプラノを1セクション(1stソプラノ)、ソプラノを2セクション(2ndソプラノ、3rdソプラノ)、アルトセクション、の4パートです。

こちらがそのボーカルセクションです。

23:39~23:57

最もナチュラルなPanは「物理的に動いてもらうこと」

このボーカルはPanが動いているように聞こえますが、実はPanのプラグインは使っておらず、実際にシンガーに歩き回ってもらいながらレコーディングしてもらっています。

プラグインでPanを左右に振るよりも、マイクの周りを実際に動いてもらった方が、自然なPanができるからです。

24:06~24:14

リバーブは、クラシカルなイメージに合うようにプレートリバーブを使っています。

60年代のチャリオットレースをイメージしたサウンド

このセクションは、60年代のチャリオットレース(戦車競走)をイメージしています。

ほんの4~6小節ぐらいですが、豪華で盛り上がりのあるパートです。

24:34~24:41

より大きなセクションに聞かせるため、フレンチホルンのサンプルを足しています。

24:58~25:08

また、ティンパニにはSoftube社「Transient Shaper」を使ってパンチを加え、BusにはPro Tools付属の「Lo-Fi」を使ってザラつきを足しています。

一緒に鳴らしているシンバルも含めて、これらのプラグインがある状態とない状態を加えると、音に大きな違いが出ます。

25:25~26:00

60年代からの楽曲で使われているティンパニを聞いてみると、とても存在感があることに気づいたので、そのように聞こえるように処理しています。

男の人がドカドカと叩いているように、あまりフラットに聞こえないようにしています。

生演奏と打ち込み(サンプル)をキレイ混ぜるためのEQのコツ

今回使ったハリウッドの古いスタジオでは、ブラスがかなり大きく録れて、ルームマイクの音が明るくなりました。

これはこれでいいのですが、逆にこの明るさのせいでサンプルの音とブレンドしにくくなっていました。

そのため、今回はルームマイクに対してかなり極端にEQをしました。

狭いQ幅(ピーク)で、その明るすぎる部分を削り、耳に優しいサウンドにしています。

今回のレコーディングで使ったのはデッカマイク(Decca Microphone)と呼ばれるもので、指揮者の上に並べる3つのマイクです。

※デッカツリー(Decca Tree)とも呼ばれる。大編成のオーケストラやルーム(部屋)の音全体を録るときに使われる手法で、より部屋の広さを感じられる音が録りやすい。

https://www.youtube.com/watch?v=sy4404lyVi0

このデッカマイクで録った音にEQを使うと、このようになります。

27:51~28:08

かなり明るいサウンドですが、サンプルの音と合わせると明るすぎてエッジが効きすぎて耳の痛い音になってしまってしました。

こちらが、全ての音を重ねたときのサウンドです。

28:23~28:31

トランペットの音が顔の真前にいるのではなく、しっかり適切な位置にいるようなサウンドになりました。

こちらが、EQをOFFにしたバージョンです。

28:59~29:09

やはり、EQがないと音がキツくてベストなサウンドとは言えません。

大きな音で聞いてダメな音はダメ

このEQに関して言えば、本当に小さな違いなのですが、大きな音で聞いてダメな音にはしたくないでしょう。

音がキツいから音量を下げて聞かないとダメ...ではなく、音量を大きくしても耳が痛くならないようにするのがベストです。

ミキシングをするときの音量はどれぐらいがベスト?

ミキシングをするときは、小さい音量ではなく大きい音量で先に確認します。

どのパートに問題があるのか、キツい音を鳴らしている音がどのパートなのかをチェックしたいからです。

それから、ベースをしっかり確認するためでもあります。

異なる音量でミックスをチェックする理由

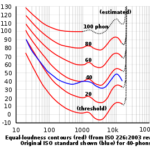

「フレッチャーマンソン曲線(ラウンドネス曲線)」というのがあります。

「同じラウドネス(音圧)でも、違う周波数だと聞こえ方が異なる」というものです。

等ラウドネス曲線の図(引用: wikipedia「等ラウドネス曲線」)

例えば小さい音で再生すると中音域が聞こえやすくなりますが、低音域と高音域は聞こえにくいです。

そのため、低音域と高音域もしっかり聞こえるようにするためには、ある程度の音量を出さなければなりません。

しかし、ずっと大きいレベルで音をチェックするわけではありません。

まずは大きめの音量でチェックして、いい具合に整えたら小さい音量で確認し、見落としがないかをチェックします。

小さい音で聞くことによって、「あぁ、ここの高音域は少しカットしすぎたかな」などに気づけるのは大きな利点です。

大きい音で聞いた時にやりすぎてしまっても、小さい音で聞いた時にそのミスに気づくことができます。

また、耳が疲労しないようにずっと大きい音量で聞かないようにしているというのも理由の一つです。

関連記事

おすすめのスピーカー

小さいスピーカーは、iPhoneやTVで聞いた時と似たように聞こえるような、AURATONEのシングルドライバーのスピーカーを使っています。

Noguchiさん使用のオーラトーンのスピーカーはコチラ

ディズニーアニメ音楽のミックステクニックまとめ

以上がSatoshi Noguchiさんによる「ディズニーアニメ音楽のミックステクニック」でした。

Satoshi Noguchiさんがミキシングを手がけたディズニーアニメ作品はこちら↓

当サイトでは他にも映像音楽におけるテクニックをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓