今回は、Jaron Lopezが解説する「Alfa Mist、Knxwledge、坂本龍一氏、Robert Glasperのようなコードを作る方法」をまとめました。

この記事ではPart4として、前回に引き続き「メロディー作りのコツ」と「曲にオリジナリティを出す方法」に関する部分をご紹介します。

この4組のアーティストはとてもエモーショナルなコード・ハーモニーが特徴的ですが、いったいどのようにすれば彼らのようなコードを作ることができるでしょうか?

ポイントをしっかり押さえれば今日から誰でも実践できる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

メロディー作りのコツは「繰り返し」

メロディーを作るときに大切なのが、繰り返し(Repetition)です。

繰り返す要素を入れることで、ジャム(即興)ではなく「1つの楽曲」として聞かせることができます。

繰り返しは2,4,8小節ごとに作るのがおすすめですが、メロディーや曲のテンポ、楽曲のスタイルによって異なります。

今回はBPM120の曲をベースに解説するので、4小節ごとに繰り返しを作る例をご紹介します。

このテンポでこれぐらいの間隔であれば、繰り返しがなさすぎてゴチャゴチャすることもなく、リスナーも混乱せずに済むでしょう。

適切な「繰り返しの間隔」の作り方は「文章」と同じ

「適切な繰り返しの頻度」の目安は、「それぞれのまとまりが1つのフレーズとして認識できるかどうか」です。

文章の中で、句点(。)と読点(、)をどこに入れるか?

と言い変えるとわかりやすいでしょう。

繰り返す部分の間隔が開くほど、日本語の文章で言う「、」よりも「。」に近い感覚になります。

英語だと「,(カンマ)」よりも「.(ピリオド)」に近い

より具体的に言うと、

・単語

・分節

・文

・段落

・文章

を決めるのが繰り返しの間隔・範囲・頻度です。

これらがめちゃくちゃになれば、文章の意味を理解できません。

同様に、音楽も繰り返しの間隔・範囲・頻度を最適化しないと、メロディーとして理解できなくなってしまいます。

メロディーとコードの組み合わせをブラッシュアップしよう

実際に繰り返しを使うフレーズを作る前に、まずはコード進行とメロディーをブラッシュアップしましょう。

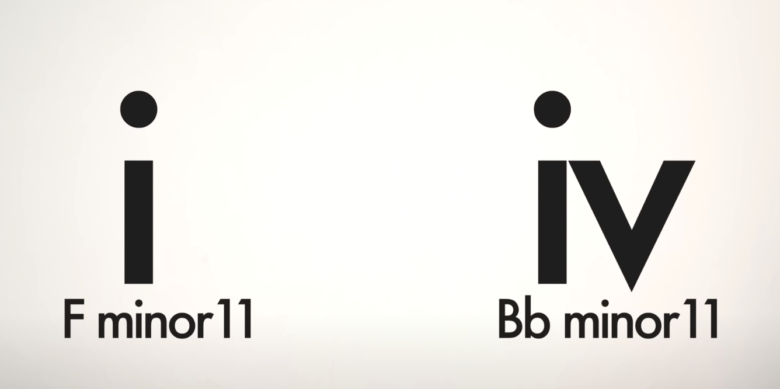

前回まではFナチュラルマイナースケール(F,G,Ab,Bb,C,Db,Eb,F)で「iv - i(Bbm11 - Fm11)」というコード進行を使ってきましたが、今回は順番を逆にして「i - iv」にします。

メロディーは前回までと同じフレーズを使いますが、コードの順番が逆になったため、メロディーの音の役割が少し変わります。

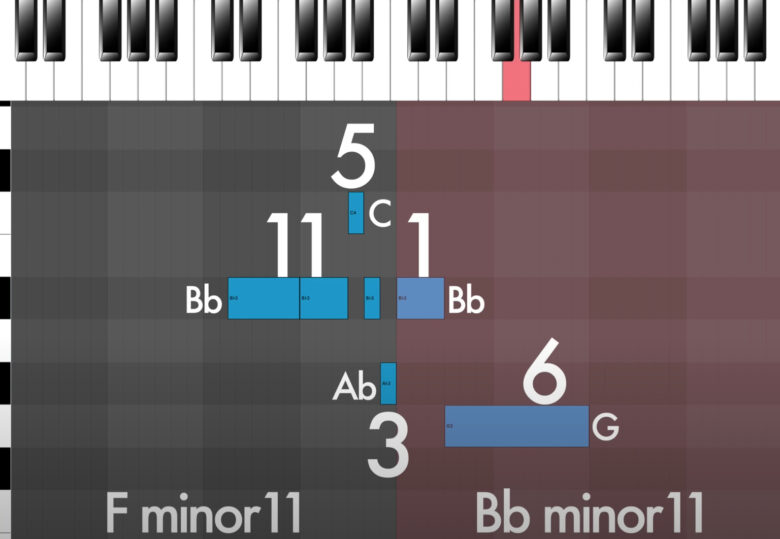

前回も解説した通り、Fm11にとってBbの音は11thの音です。

対して、Bbm11にとってBbの音はルート音(1)になります。

同じBbの音でも、コードが変われば役割(サウンド)も変わります。

それでは、これを意識してこのフレーズを聞いてみましょう。

ここで、1カ所だけ違和感が出ました。

「間違っている」というわけではないのですが、最後のGの音が、Bbm11に合っていないように感じます。

前回のように「Bbm11 - Fm11」のコード進行だったときは、Fm11の9thの音がGだったため、メロディーでGを弾いても違和感がありませんでした。

しかし、今回はBbm11のときにメロディーでGを弾いているため、Fm11のときよりも違和感が強くなっています。

このような場合は、どうすればいいのでしょうか?

メロディーとコードが噛み合わないときの対処法

メロディーとコードの相性が悪いとき、いろいろなアプローチの仕方がありますが、ここでは「メロディーの音程を変える」という方法を試してみましょう。

音の動き方はそのままで、メロディー全体の音程を変えます。

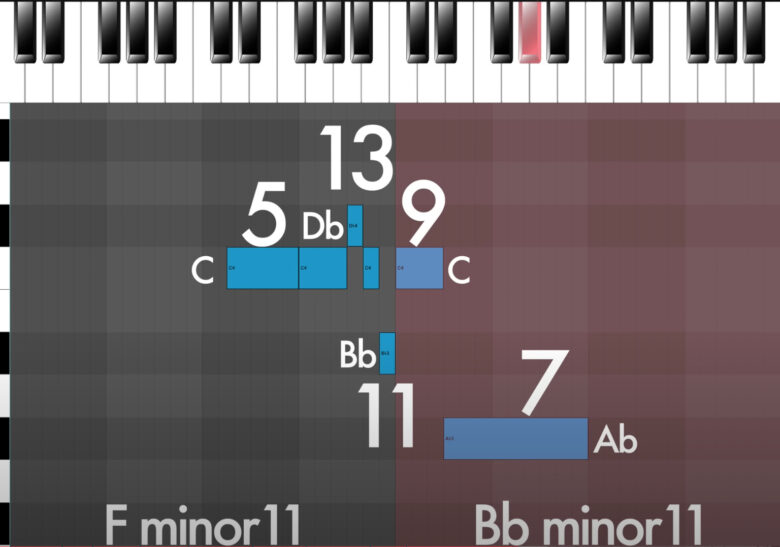

例えば、下の画像のように、メロディー全体を1音(スケール上で1個上)上げてみましょう。

先ほどはBbから始まっていたメロディーですが、ここではCから始めるように変えています。

このようにメロディー全体の音程を変えても、Upper Neighbor/Lower Neighborはスケールトーンを使っているため、問題ありません。

それでは、メロディー全体の音程を変えたバージョンを聞いてみましょう。

先ほどのBbからスタートするメロディーよりも、こちらの方がより合っているように感じます。

「なんとなく合ってる」で終わらせない

メロディーとコードが合わず「違和感があるな」と感じるとき、このように「コードトーンが〇〇だから、〇〇すればいいかもしれない」と理論的に考えられるとよいでしょう。

「なんとなく合ってるからこれでいいや」でもいいのですが、なぜこの響きがいいと感じるのか、なぜこの響きに違和感を感じるのか、それを解決するにはどうしたらいいのかをしっかり考えられると、よりスムーズに、目的に合った楽曲を作ることができるようになります。

メロディーを変えた後は役割もチェックしよう

さて、ここでメロディーの音程を変えたバージョンをもう一度見直してみましょう。

CはFm11にとって5th、Dbは13th、Bbは11thの音です。

特にDbは13thの音なので不協和音のように感じてしまいますが、ほんの一瞬しか鳴らさない音なので問題なく聞こえます。

続けて、Bbm11のときも見てみましょう。

CはBbm11にとって9th、Abは7thの音です。

メロディーの音程を変える前は、下の画像の通りBbとGを使っていました。

Bbm11にとっては1と6の音ですが、Gだと少し違和感を覚えます。

そのため、やはりメロディー全体の音程を上げたCとAb(9と7)の組み合わせの方が、この曲には合っているように聞こえます。

メロディーとコードが合わないと感じた時は、メロディーの音を変えてみたり、「コードの構成音に対してメロディーが何thの音なのか」を考えてみるとよいでしょう。

ゼクエンツ(Sequence)を使ってみよう

同じ音型で音程だけを変えたフレーズを繰り返すことを音楽用語で「ゼクエンツ(Sequence)」と言います。

ゼクエンツは繰り返しが前提となりますが、「コードとメロディーの組み合わせがよくないときの対処法」としては、このゼクエンツの「同じ音型で音程だけを変えてみる」という考え方を思い出してみるとよいでしょう。

もちろん、ゼクエンツを使ったメロディー作りにチャレンジするのも、メロディーのバリエーションを増やすために有効です。

繰り返しを使ったベストなメロディーを作る方法

それでは最後に、繰り返しを使ったベストなメロディーをご紹介します。

今回は、僕(Jaron Lopez)は以下4つの手順でメロディーを作りました。

1.即興をする

思いついたフレーズをとりあえず弾いてみる

2.モチーフ/テーマを作る

1で作ったフレーズから、使えそうなものを曲の基本要素としてピックアップする

3.作曲をする

2でピックアップしたフレーズを使って、1つの「曲」を作る

4.ソロで弾く

3で作った全体像をベースに、もう一度自分で即興してみる

飽きさせない曲を作るポイントは「ChaosとOrder」

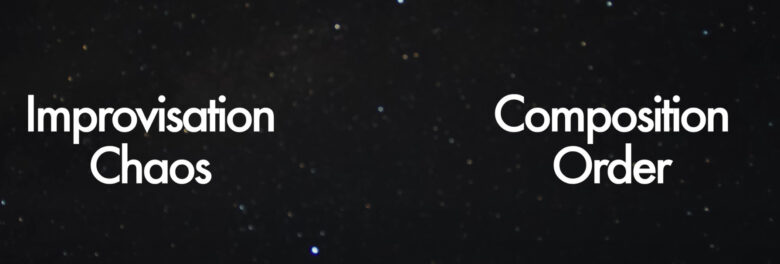

先ほどご紹介した4つの手順は、言い換えると「Chaos」と「Order」を使った作曲方法です。

これは、即興(Improvisation)と作曲(構成、Composition)を取り入れた手順で作っています。

とりあえずフレーズを作ってみる:Chaos(カオス)

要素を論理的にまとめて整える:Order(順番)

曲にオリジナリティを出す方法は「ChaosとOrder」の組み合わせ

はじめに作ったアイデアからムダな要素をできる限り削ぎ落とせば、重要な基本要素だけを残すことができます。

つまり、この方法を使えば洗練されたフレーズを作ることができるほか、それが「その曲らしさ」「あなたの音楽らしさ」になるのです。

坂本龍一氏のようなハーモニー・メロディー・コード進行を作る方法まとめ

以上でJaron Lopezによる「坂本龍一氏のようなハーモニー・メロディー・コード進行を作る方法」の解説は終了です。

コードやメロディーだけでなく、オリジナリティを作る方法まで網羅してご紹介しました。

・「i - iv」のコード進行や9th&11thの音を使ってみよう

・・ボイシングを変えてコードのバリエーションを増やそう

・「Upper Neighbor」と「Downer Neighbor」を上手に使おう

・コードとメロディーが合わないと思ったら、メロディーの音程を変えてみよう

・コードに対する「メロディーの音の役割」を意識してみよう

・「Chaos」と「Order」を繰り返して作曲してみよう

当サイトでは、他にも著名なアーティストにフォーカスした作曲方法について多数ご紹介しています。

ぜひこちらもご覧ください↓