今回は、Jaron Lopezが解説する「Alfa Mist、Knxwledge、坂本龍一氏、Robert Glasperのようなコードを作る方法」をまとめました。

この記事ではPart3として「メロディー作りのコツ」を解説します。

この4組のアーティストはとてもエモーショナルなコード・ハーモニーが特徴的ですが、いったいどのようにすれば彼らのようなコードを作ることができるでしょうか?

ポイントをしっかり押さえれば今日から誰でも実践できる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください!

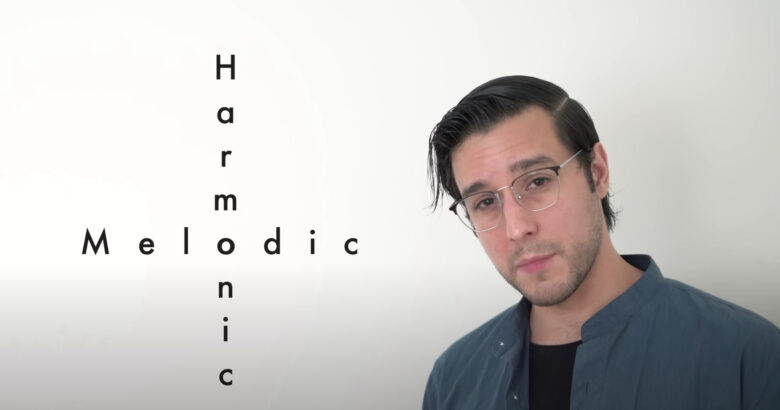

縦軸「ハーモニー」と横軸「メロディー」

前回は、コードのボイシングを変えて「コードの中にメロディーのようなフレーズを作る方法」をご紹介しました。

今回はこの「コードの中にメロディー要素を作る」上で大切な2つの軸について、さらに深掘りして解説していきます。

縦軸:ハーモニー

音を縦に重ねていくことで作られるサウンド

横軸:メロディー

音が時間と共に動いていくことで作られるサウンド

ここからは、横軸の「メロディー」について詳しく解説していきます。

「Upper Neighbor」「Lower Neighbor」とは?

今回のテーマである「坂本龍一氏のような曲を作る方法」において、重要になるのは「Upper Neighbor」と「Lower Neighbor」です。

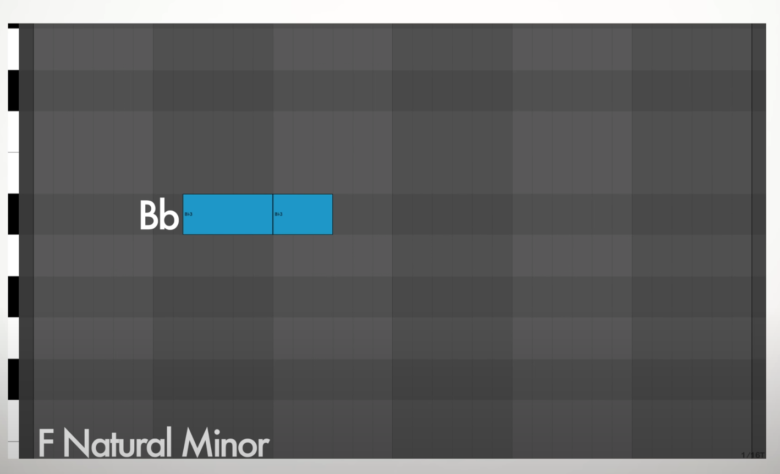

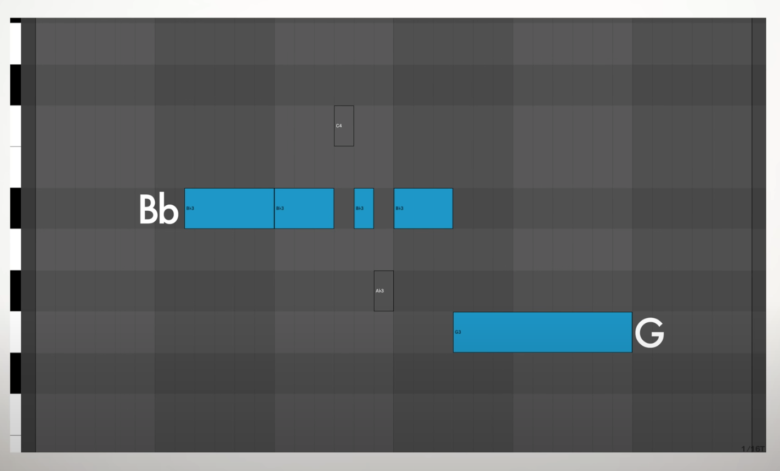

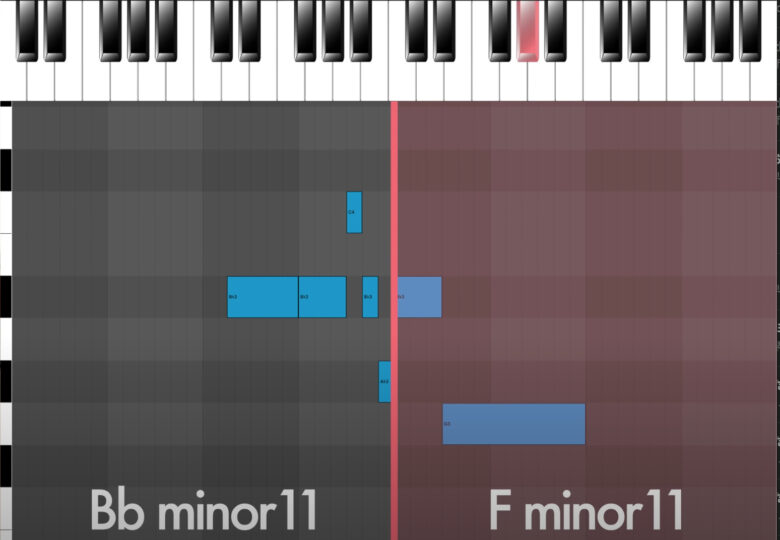

例えば、上の画像のようにFナチュラルマイナースケールの楽曲で、ivの音であるBbを2連続鳴らすと、Bbの音が一つの基準点のように聞こえます。

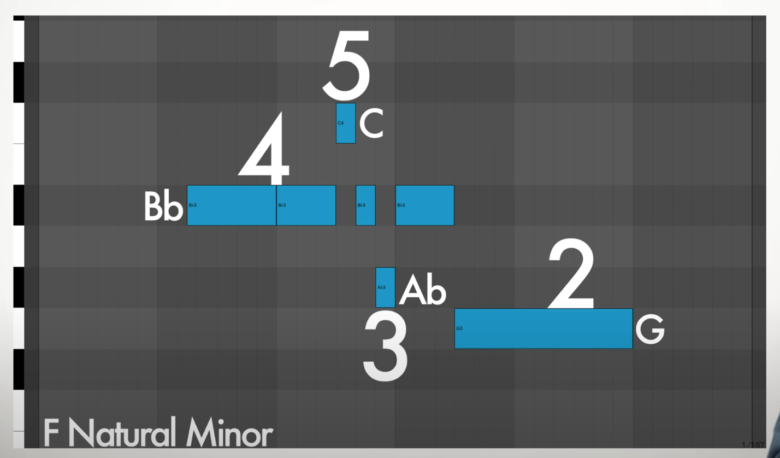

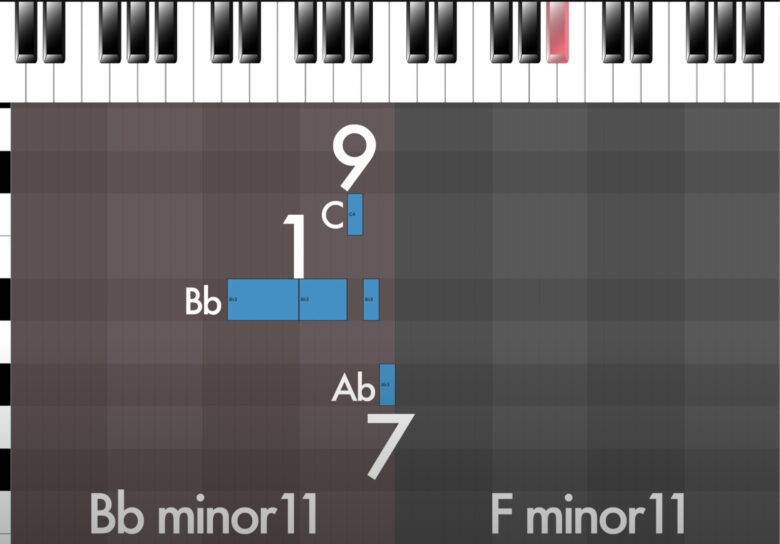

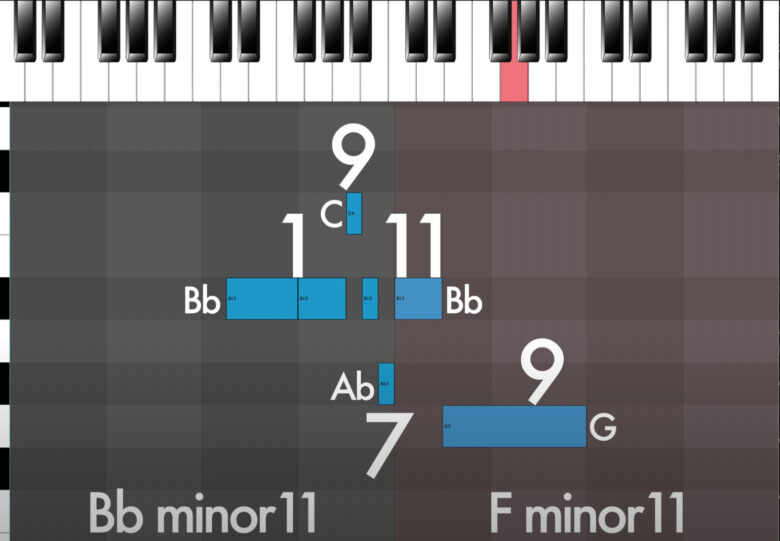

Bb(iv)の音を基準にし、その1つ上のC(v)、Bbの一つ下のAb(iii)、さらに一つ下のG(ii)を弾くと、下の画像のようになります。

Bbを基準にすると、どの音もかなり近い音程です。

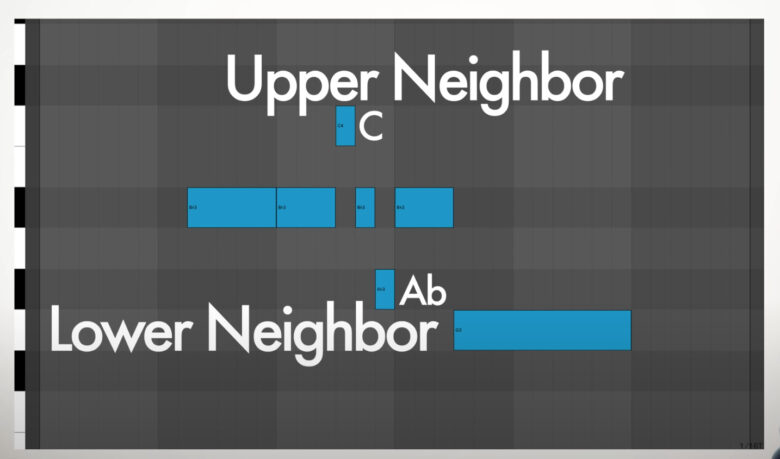

このように「基準の音から近い音」を使ってメロディーを制作するのは作曲ではよく使われる手法で、「Upper Neighbor」「Lower Neighbor」と呼ばれます。

※「Neighbor」は「近所」の意味

先ほどのメロディーの例で言うと、基準の音(Bb)に対してCはUpper Neighbor、AbはLower Neighborになります。

目的の音に向かうまでの「装飾音」

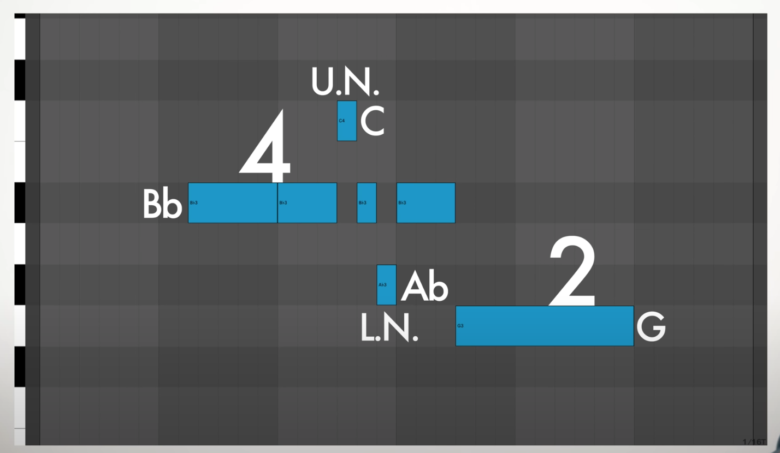

このUpper NeighborとLower Neighborの音は、「目的の音に向かうまでの装飾音」と考えられます。

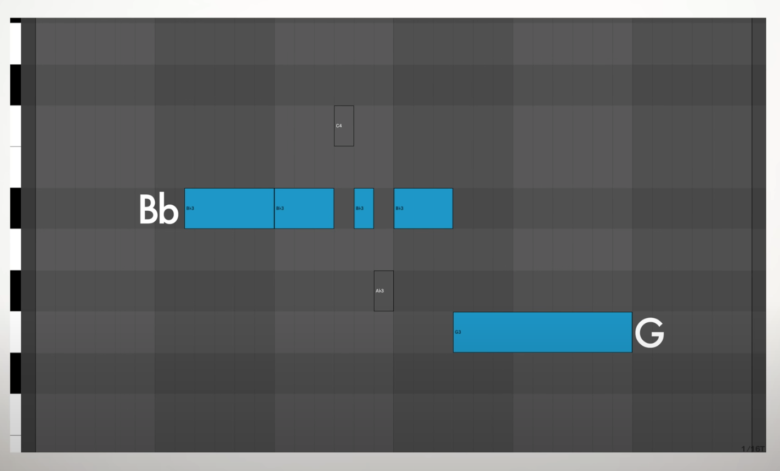

例えば先ほどの例で言うと、Upper NeighborのCやLower NeighborのAbは、「BbからGに向かうまでの装飾音」と考えることができます。

上の画像のように、単純にBbからGに向かうのではなく、途中にUpper NeighborやLower Neighborを入れることで、メロディーがスムーズに聞かせたり、華やかに聞かせることができます。

メロディーの作曲テクニック「Over the Barline」

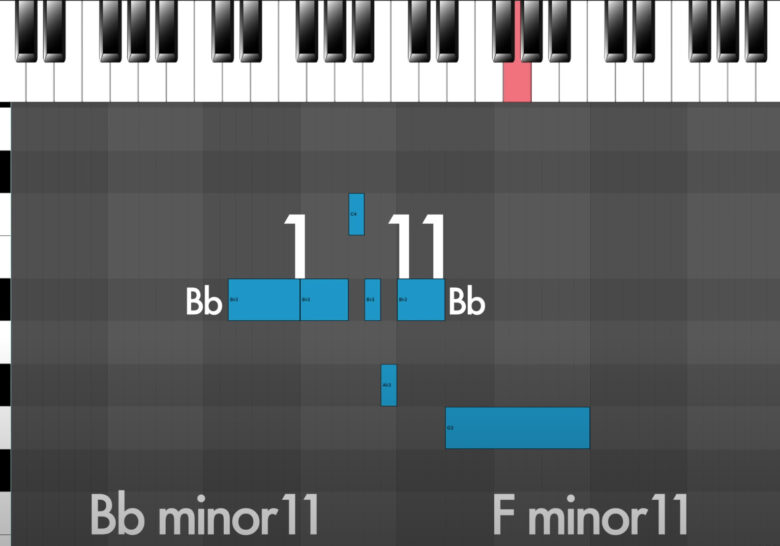

もう一つのメロディーの作曲テクニックが、「Over the Barline」です。

これは文字通り「小節線を超えて」メロディーをスムーズに聞かせるという手法です。

先ほどのUpper NeighborとLower Neighborで使ったフレーズをもう一度見てみましょう。

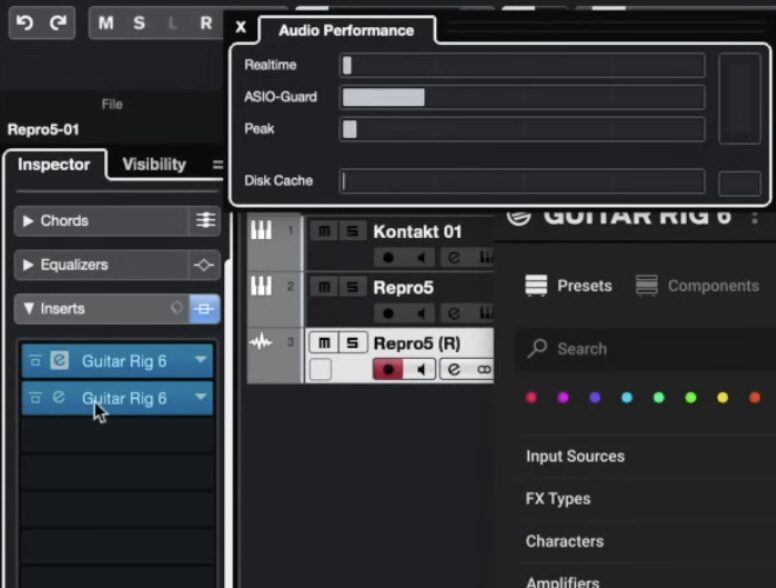

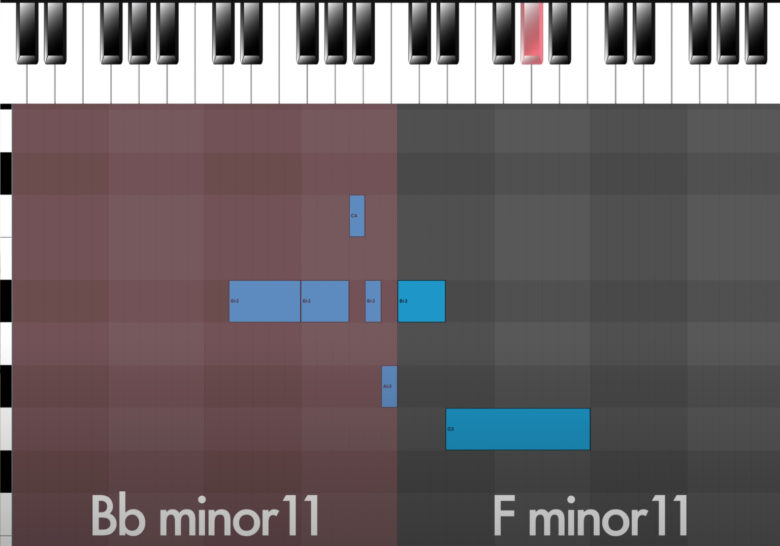

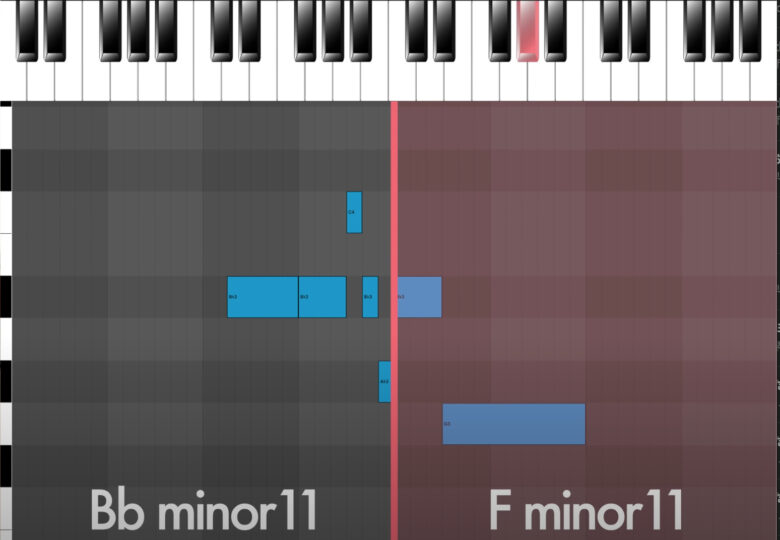

コード進行は左側がBbm11、右側がFm11になっています。

実際に弾いてみると、このようなサウンドになります。

途中でコードが変わっていますが、2小節を通してメロディーがとてもスムーズにつながっていることがわかります。

単調な曲に聞かせないためのテクニック

「コードが変わると同時にメロディーも終わる」というメロディーにしてしまうと、リスナーがフレーズの区切りのポイントを予測しやすいので、予測できすぎる=単調な曲に聞こえてしまいやすいです。

しかし、コードが変わっても(小節線を超えても)メロディーが続いていると、メロディーがどこで終わるのかわからないので、楽曲がとてもおもしろくなります。

コードが変わってもメロディーをスムーズにつなげるコツ

ここで出てくるのが、「コードが変わってもメロディーをスムーズにつなげるためにはどうしたらいいのか?」という問題です。

先ほどのように、コードがBbm11からFm11に変わってもメロディーをスムーズにつなげるためにはどうしたらよいのでしょうか?

このポイントは、「2つのコードの構成音をしっかり見ること」にあります。

例えばこれまで使ってきた「Bbm11 - Fm11」というコード進行の場合、それぞれのコードの構成音は以下のようになります。

Bbm11:Bb,Db,F,Ab,C,Eb

Fm11:F,Ab,C,Eb,G,Bb

次に、メロディーを見てみましょう。

コードがBbm11のときは(画面左・赤色)、Bbm11コードの構成音のうち1,7,9の音(Bb,C,Ab)の音を使っています。

そしてコードがFm11のときは(画面右・赤色)、Fm11コードの構成音のうち11,9の音(Bb,G)の音を使っています。

同じ音でもコードが変われば役割が変わる

Bbの音は共通していますが、Bbm11にとっては「1の音」、Fm11にとっては「11の音」で変わっています。

つまり、同じ音でもコードが変われば役割(サウンド)が変わるのです。

このように、コードの構成音とメロディーの流れをよく意識すると、リスナーを飽きさせない、おもしろい楽曲を作ることができるようになります。

次回は最終回として、メロディーを作る上で大切な「繰り返し(Repetition)」と「自分のオリジナリティを出す方法」について詳しく解説していきます↓