このような疑問にお答えする内容です。

今回はそのうち、アレンジ・構成に関するテクニックをご紹介します。

※この記事の「僕」は、解説者のMatt Donner本人を指します

原曲はコチラ

まずは、原曲をチェックしてみましょう。

かっこいいフューチャーベースサウンドが特徴で、Emキー(Eエオリアンキー)です。

この曲から学べる「アレンジ・構成づくりの2つのコツ」

2.メロディーの上がり下がり

それでは、1つずつ解説していきます。

ヒット曲の作り方1.平行調を使って雰囲気を変える

この曲のアレンジの特徴1つ目は、「平行調を使って雰囲気を変える」です。

この楽曲の構成

この曲は、典型的な洋楽ポップスの構成が使われています。

- Verse - Chorus - Chorus (Inst) - Bridge - Chorus

- Chorus (Inst) - Chorus (Inst)

日本語だと、

- Aメロ - サビ - サビ(ボーカルなし) - Cメロ - サビ

- サビ(ボーカルなし)- サビ(ボーカルなし)

このような感じです。

この曲の「Chorus(サビ)」はどこ?

ここで、疑問に思った方もいるでしょう…

ポイントとなるのが、0:43~の部分です。

0:53~の部分は、一番盛り上がります。

ですが、0:43~の部分もなんだかサビらしく、0:53~はボーカルがなく、「間奏」らしく聞こえます。

僕は、この0:43~の部分を「Chorus(サビ)」として考えます。

大きな理由は、ここで曲名の「In The Name Of Love」が歌詞で歌われているからです。

そのため、この部分は「Chorus」としてみなして解説していきます。

Bridge(Cメロ)で使われているテクニック

さて、次はBridge(Cメロ)部分を見てみましょう。

Bridgeは、これまでのVerse(Aメロ)やChorusとは違った雰囲気にしたいところです。

ここでBebe RexhaとMartin Garrixが使っているのは、「平行調を使う」というテクニック。

平行調を使って雰囲気を変える

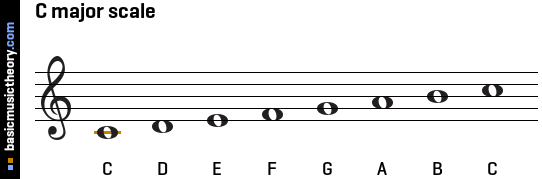

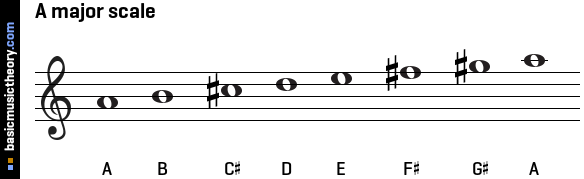

平行調とは、シャープやフラットの数が全く同じ2つの調を指します。

たとえばCメジャーキーなら、平行調はAマイナーキーです。

https://www.basicmusictheory.com/img/c-major-scale-on-treble-clef.png

https://www.basicmusictheory.com/img/a-major-scale-on-treble-clef.png

どちらもシャープ・フラットともに、1個もつかないスケールです。

この曲はEマイナーキーですから、平行調はGメジャーキー(#1つ)になります。

ここでメロディーを見てみると、B・D・Gの3つが使われていることがわかります。

これは平行調であるGメジャーキーの1thのコードの構成音です。

このように平行調に一時的に移調することで、曲の雰囲気をちょっとだけ変えることができるのです。

ヒット曲の作り方2.メロディーにも変化を加える

https://www.youtube.com/watch?v=yDjI8iphbhU

ここでも、前回の解説した「期待の裏切り」があります。

「B→B→D→D→G→G」というメロディーの後は、「B→B→D→D→B (高)→B(高)」というメロディーになっています。

最初の「B→B→D→D」まではどちらも一緒ですが、最後の2音は、2回目の方がより高くなっています。

また「B→B→D→D→G→G」になると思いきや、もっと高いところまで行ってしまいます。

そしてさらに高い音域まで階段状に上がった後は、徐々に下に降りていくようなメロディーになっています。

Aメロで使われた「上がり下がり」のテクニックは、ここでも使われています。

アレンジ編はここで終わりです。

次は「スパイス編」に続きます!