今回は、Zen Worldが教える「Spireの使い方コンプリードガイド」のうち「フィルター(Filter)」に関する部分をまとめました。

Spireを持っているけどイマイチ使い方がわかっていない…という方も、このシリーズを見れば「これでどんな音も自分で作れるようになる!」というレベルまで到達できます。

このシリーズを見て、Spireマスターになりましょう!

Spireの使い方 コンプリートガイド一覧

はじめに:今回解説する機能とパラメータ一覧

今回は、以下の機能やパラメータについて解説します。

・エンベロープ(ENV)

・LFO

・ステッパー(STP)

・アルペジエイター(ARP)

・MTRX(マトリックス)画面

モジュレーター(モジュレーション)とは?

Spireにおけるモジュレーターは、音をよりユニークに、自由自在に変化させることができる機能です。

モジュレーターには「エンベロープ」「LFO」「ステッパー」「アルペジエイター」の4種類があり、それぞれの機能を特定のパラメーターとリンクさせることで、音をアニメーションのように動かすことができます。

例えば音程をだんだん高く上げるようにしたり、フィルターの「カットオフ」のパラメーターを「ウィンウィン」とエンジンのようにうならせることができます。

モジュレーターを使いこなすことで、自分だけのオリジナルサウンドを作ることができます。

この記事では、このモジュレーターについて解説していきます。

エンベロープ(Envelope)とは?

エンベロープ(Envelope)とは、音の形を決めるパラメーターです。

基本的にはAttack(アタック)、Decay(ディケイ)、Sustain(サステイン)、Release(リリース)の4つで成り立っているため、略して「ADSR」と呼ばれることもあります。

Attack(アタック):音のはじまり、立ち上がりの速さ

Decay(ディケイ):アタックが最大点に到達してからサステインに行くまでの時間

Sustain(サステイン):鍵盤を押している間(MIDIノートが続いている間)の音量

Release(リリース):鍵盤から指を離してから(MIDIノートが途切れてから)音が完全に消えるまでの時間

これらに加えて、Spireでは「スロープタイム」「スロープレベル」の2つのパラメーターを調整できます。

SLT(スロープタイム):エンベロープがサステインレベル(最大地点)からスロープレベルに減衰するまでの時間

SLL(スロープレベル):サステインが終わった後の音量

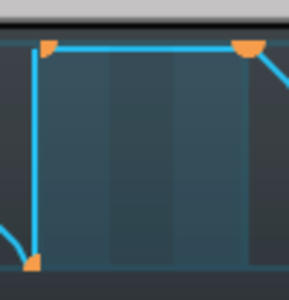

グラフをクリックすると、クリックした部分のカーブの形が変更されます。

カーブの名前は、Spire画面上部中央のディスプレイに表示されます。

Lin:直線

Exp1・2:曲線(2段階)

Pow:山型

Spireでは4つのエンベロープを使うことができ、「ENV1」「ENV2」「ENV3」「ENV4」を使用できます。

エンベロープの形に合わせて音量やピッチ、フィルターの動きをアニメーションのように動かすことができます。

LFOとは?

LFOは「Low Frequency Oscillator」の略で、音を周期的に動かすことができる機能です。

「Low Frequency = 低周波」という名前ではありますが、ゆっくり動かすことも、速く動かすこともできます。

SpireでのLFOの使い方

SpireでLFOを使うには、画面下のモジュレーション欄から「LFO1~4」のいずれかを選択し、LFOの適用先を決めます。

上記の画像は、LFO1を使って、Osc1のピッチ(音程)を変更する例です。

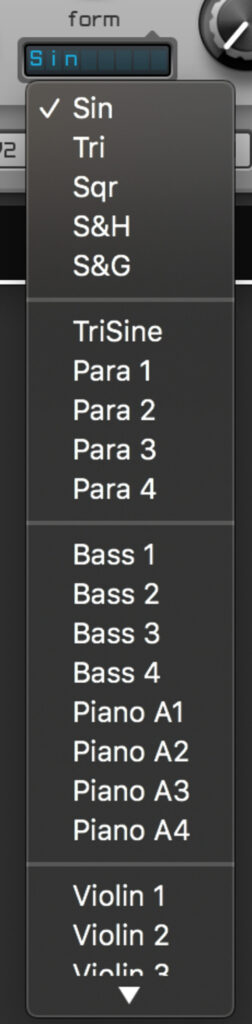

form(フォーム)

「form」の欄から、LFOの形を決めます。

rate(レート)・SYNC(シンクロ)

rate(レート)でLFOの速さを決めます。

SYNCをONにすると、rateの速さをDAWで設定しているテンポに合わせて設定することができます(4分音符、16分音符など)。

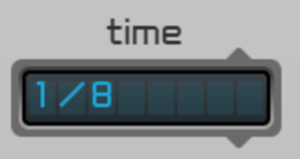

time(タイム)

SYNCがONのとき、基準となる音の長さを決めます。

例えば、「1/8」にすると8分音符をベースとしてrateが変更されます。

sym(シンメトリ)

LFOの信号を上/下にシフトさせます。

(青いグラフが上下に動きます)

phase(フェーズ)

LFOのスタート地点を決めます。

(青いグラフにオレンジの縦線が引かれ、そこがスタート地点となります)

amp(アンプ)

LFOの振幅の幅を決めます。

MONO

ONにすると、モノラルLFOモードになります。

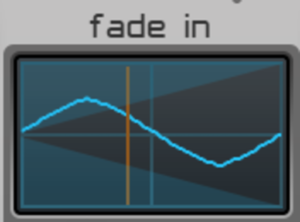

fade in(フェードイン)

LFOのグラフを上下にドラッグすると、LFOの振幅レベルをだんだん大きくすることができます。

LFOの効果をだんだん増やしたい時に使えます。

amt(アマウント)とVel(ベロシティ)

amt(アマウント)では、各サウンドのソースのLFOの強さを設定します。

Vel(ベロシティ)では、LFOの強さを決めるベロシティの強さを設定します。

「ベロシティが強いほどLFOを強くかける」「ベロシティが弱いほどLFOを強くかける」などの設定ができます。

Spireにはサウンドソースが2つありますので、例えば上記画像のように「OSC1のピッチとOSC2のピッチを同時に動かす」ということも可能です。

CPY & PST(コピー&ペースト)

CPY & PST(コピー&ペースト)ボタンを使うと、モジュレーターの設定をコピー&ペーストできます。

例えばENV1を設定した状態でCPYボタンをクリックし、次にENV2をクリックしてPSTボタンを押すと、ENV1の設定がENV2にペーストされます。

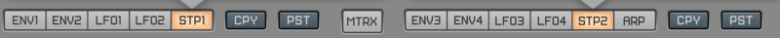

ステッパー(STP)

ステッパーは、文字通り「ステップ(階段)」のように音を動かすことができる機能です。

ステッパーを使用するには、「STP1」もしくは「STP2」のボタンをクリックし、マトリックス画面(後述)でステッパーを使いたいパラメーターを選択します。

「STP」のボタンを押すだけでは、ステッパーの効果は得られませんのでご注意ください。

MTRX(マトリックス)画面

Spireの画面中央下にある「MTRX(マトリックス)」ボタンを押すと、下の画像のような画面が出てきます。

このマトリックス画面では、エンベロープやLFO、ステッパーなどのモジュレーションの設定を一括で行うことができます。

ページ1(PG1)からページ5(PG5)まであり、1ページにつき3スロットx5ページ=15種類の設定を追加することができます。

特に、ステッパーを使うにはこの画面での設定が必須になりますので、マスターしておきましょう。

ステッパーの使い方

ステッパーを使うには、まずマトリックス画面を開きます(MTRXボタンをクリック)。

次に、「src(ソース)」と「trg(ターゲット)」を変更します。

※何をもとにして(src)、何を動かしたいか(trg)を決めます

例えば「Stepper1を使ってOSC1のピッチを動かしたい」という場合は、「src1」を「Stepper1」に、「trg1」を「OSC1 Pitch」に設定します。

次に「どれだけ強くモジュレーションをかけたいか」をスライダーを使って調整します。

スライダーを左右に大きく振れば振るほど、「src」による動きが大きくなります。

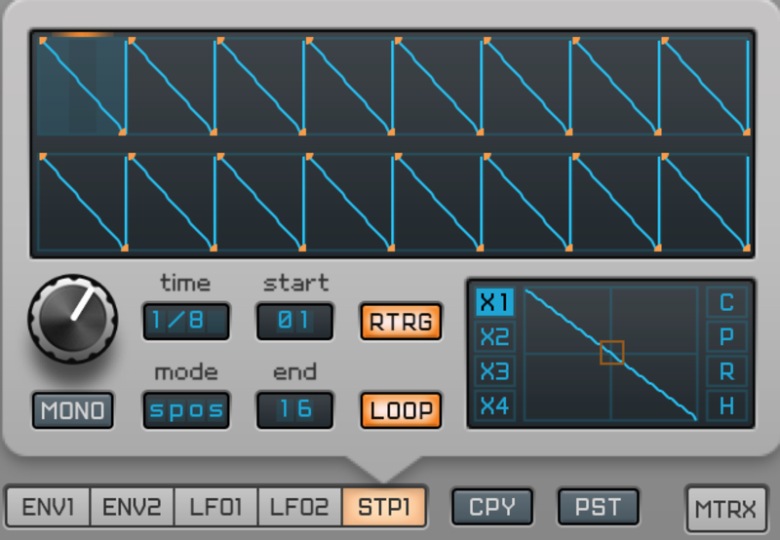

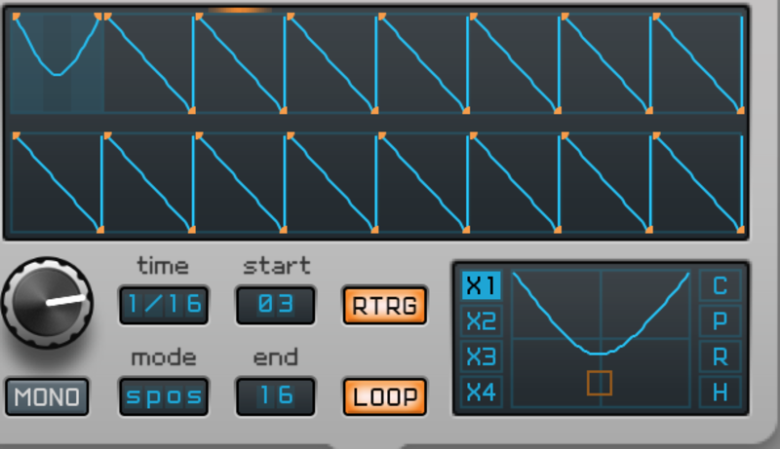

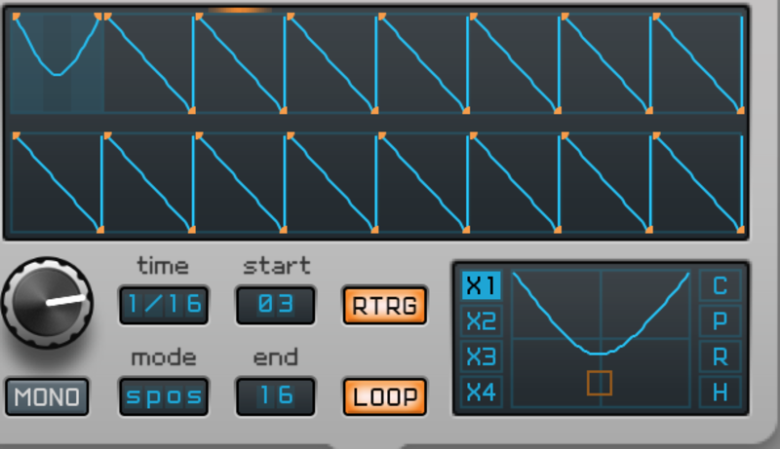

ステッパー画面の見方

ここでは、ステッパー画面にある各パラメーターと画面について解説します。

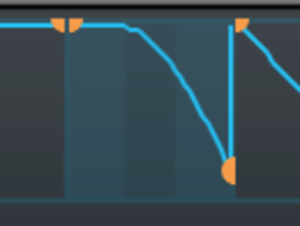

ステッパーの形を変える方法

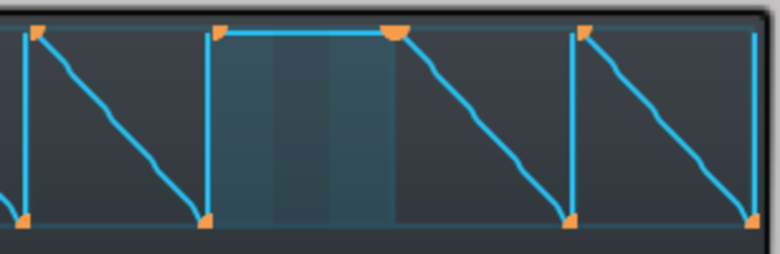

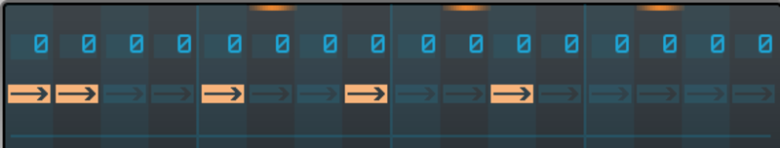

Spireのステッパーは全部で16マスあり、その形は1つずつ自分で自由に描くことができます。

上部にある16マス全体の画面では、現在選択しているマスの背景が薄い青色に塗り潰されます。

オレンジのポイントをダブルクリックすると、ステップが直線にリセットされます。

オレンジのポイントを上下にドラッグすると、ステップの形を変更できます。

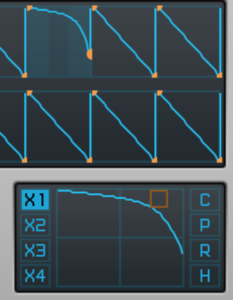

現在選択しているマスは、右下の画面に表示されます。

右下に表示されているマス個別のグラフでは、より細かくステップの形を変更できます。

グラフを上下左右にドラッグすると、下の画像のように、より複雑な曲線を描くこともできます。

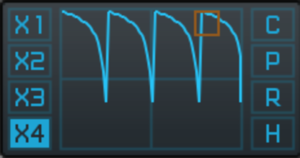

「X1」「X2」「X3」「X4」は、それぞれ山波の個数を表しています。

例えば「X1」にすると山波が1個だけになりますが、「X4」にすると山波が4個に増えるため、より細かい単位で音作りができます。

グラフ画面右側には、グラフを編集する4つの機能「C」「P」「R」「H」があります。

C:選択したマスの設定をコピーします

P:コピーした設定を選択したマスにペーストします

R:選択したマスのカーブを反転させます

H:編集モードをカーブ/長方形に切り替えます

「CPY」「PST」ボタンを使えば、ステッパー全体の形をもう一つのステッパーにコピー&ペーストすることもできます。

例えばSTP1のすぐ右にある「CPY」ボタンをクリックし、STP2のすぐ右にある「PST」ボタンをクリックすると、STP1の形がSTP2にそのままペーストされます。

RTRG(リトリガー)

RTRG(リトリガー)をONにすると、鍵盤を押すたびに(MIDIノートが新しく打ち込まれるたびに)ステッパーの一番はじめからスタートするようになります。

OFFにすると、ステッパーの続きから再生されます。

LOOP(ループ)

ONにすると、鍵盤を押し続けている間(MIDIノートが継続している間)はステッパーの最初から最後までをループし続けます。

OFFにするとループが止まるため、ステッパーの動きがなくなります。

time(タイム)

ステッパーのグラフの1マスあたりの時間を設定します。

1/16にすると、ステッパー1マス=16分音符1個分として再生されます。

start・end

「start」はステッパーの再生開始位置、「end」はステッパーの終了位置を決めます。

例えば「ステッパーの3マス目から始まり、16マス目で終わり、それをループさせたい」という場合は、startを3に、endを16に、RTRGモードをOFFに、LOOPモードをONにします。

mode(モード)

ステッパーの同期モードを変更します。

Free:フリーラーニング状態になります

(急に速く進んだり、別に位置に飛ぶことがあります。ランダム化するため、この状態でTimeのツマミを回しても何も変化がありません。)

Sync:ステッパーが進む速度がDAWと同期します

(進む速度は一定ですが、急に別に位置に飛ぶことがあります)

Spos:ステッパーが進む速度と位置が同期します

(ステッパーを左上から順に、設定した通りに進みます)

アルペジエイター(ARP)

Spireでは、アルペジオを自動的に生成する「アルペジエイター」を使用できます。

モジュレーターの一番右にあり、選択すると棒グラフのような画面(ステップシーケンサー)が表示されます。

アルペジエイター(ARP)の使い方

Spireでアルペジエイターを使うには、まず「gate」の左にあるON/OFFボタンを「ON」に点灯させます。

次に、ステッパーと同様、まずはMTRX(マトリックス)画面を操作します。

「src」を「ArpStep」に設定し、アルペジエイターによって変更したいパラメーターを「trg」に設定します。

例えば、アルペジエイターを使ってOSC1の音程を変更したい場合は、「src1」を「ArpStep」に、「trg1」を「OSC1 Pitch」に設定します。

どれだけ強く効果を得たいかどうかは、スライダーを使って調整します。

ON/OFF:アルペジエーターのON/OFFを切り替えます。

mode:アルペジエイターのモードを切り替えます。

Up:最低音のノートから開始し、その上のノートを順番に再生します-Down:最高音のノートから、ノートの降順で順番に再生します

Up/Down:上行時は最下音からトップノートに向かって、下行時はその逆にノートを並べ替えます。方向の変化が起こったとき、最下音および最上音のノートは繰り返されません。

Up/Down2:上行時は最下音からトップノートに向かって、下行時はその逆にノートを並べ替えます。方向の変化が起こると、最下音および最上音のノートが繰り返されます。

Down/Up:下行時はトップノートから最下音に向かって、上行時はその逆にノートを並べ替えます。方向の変化が起こったとき、最下音および最上音のノートは繰り返されません。

Down/Up2:下行時はトップノートから最下音に向かって、上行時はその逆にノートを並べ替えます。方向の変化が起こると、最下音および最上音のノートが繰り返されます。

Random:ランダムにノートを再生します。

Ordered:ノートが押された順番で再生します。

Step:ステップシーケンサーで定義された一連のノートを再生します。

Chord:ステップシーケンサーを使用して、押さえられたすべてのノートをパターンのリズムで再生します。

gate:音の長さを調整します(ステップシーケンサーにオレンジの矢印がない箇所に適用される)。

time:ステップシーケンサー同期の速さを設定します。

swing:ステップのリズムをスウィングさせるかどうかを設定します(ツマミが中央にあるとスウィングなし)。

octave:各アルペジオのサイクルを4オクターブまでトランスポーズできます。1オクターブを選択した場合はトランスポーズしません。

end:ステップの終了位置を変更します。

ステップシーケンサーをクリックすると、オレンジ色の箱と矢印が点灯します。

矢印が付いている箇所ではgateが適用されなくなります。

Part4「FX(エフェクト)」の解説はこちら↓