今回は、Zen Worldが教える「Serumの使い方コンプリードガイド」のうち「エンベロープ」に関する部分をまとめました。

Serumを持っているけどイマイチ使い方がわかっていない…という方も、このシリーズを見れば「これでどんな音も自分で作れるようになる!」というレベルまで到達できます。

このシリーズを見て、Serumマスターになりましょう!

XferRecords社「Serum」コンプリートガイド

最新版「Serum2」の新機能の解説はこちら↓

はじめに:今回解説する機能とパラメータ一覧

今回は、以下の機能やパラメータについて解説します。

・エンベロープ(Envelope)

・ATTACK、HOLD、DECAY、SUSTAIN、RELEASE

・BipolarとUnipolar

・エンベロープを他のパラメーターに適用する

・エンベロープの設定をコピーする

・エンベロープの設定をバイパス/削除する

エンベロープ(Envelope)とは?

エンベロープとは、かんたんに言うと「音の形を決めるパラメーター」です。

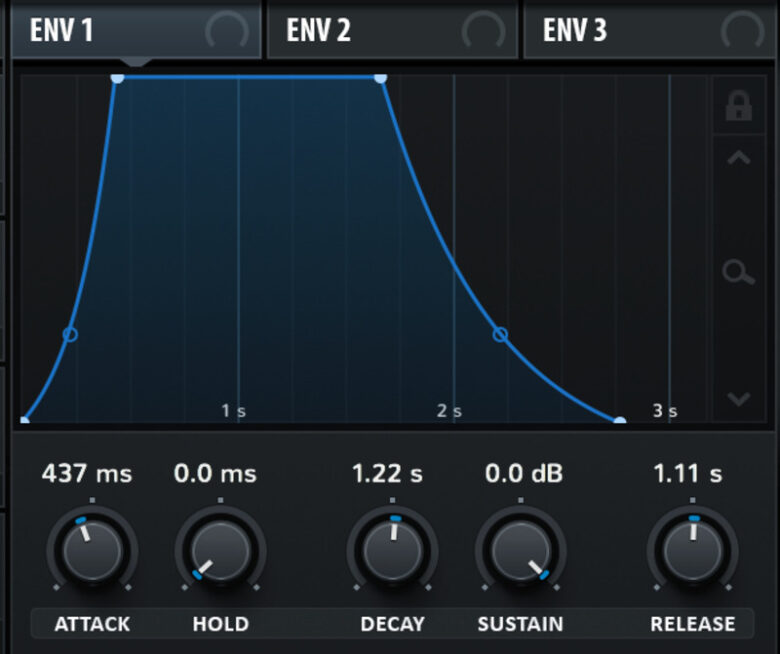

Serumのようにグラフで可視化されているシンセも数多くありますが、「ATTACK」「HOLD」「DECAY」「SUSTAIN」「RELEASE」のパラメーターを使って、音の形をどのようにしていくかを決めます。

シンセによっては「ADSR」という名前になっています。

ATTACK(アタック)とは?

ATTACK(アタック)とは、鍵盤を押してから最大音量に到達するまでの時間です。

ATTACKが速いと「ふわ〜っ」と徐々に音量が上がるような音になり、遅いと「カッ」「パッ」とアタック音がしっかり分かる音になります。

Serumのデフォルトのプリセットでは、ATTACKが0.5ms(ミリ秒)になっています。

ここからATTACKタイムをだんだん長くしていくと、このように音が変化します。

Future Bassなどのジャンルでよく聞く「ふわっ」としたシンセサウンドは、ATTACKを少し遅くすることで作ることができます。

SUSTAIN(サステイン)とは?

SUSTAIN(サステイン)とは、ATTACKとDECAYを経た後の音量です。

SUSTAINをMAXにすると、鍵盤を押している間は音が最大音量で鳴り続け、DECAYの影響は受けません。

(DECAYはATTACKが終わってからSUSTAINで決めた音量に行くまでの時間を決めるパラメーターのため、SUSTAINの音量がMAXだと変化がない=DECAYをどんな値にしても変わりません)

音を「ピー」と伸ばしたいとき、音を減衰させたくないときは、SUSTAINの値を大きくするとよいでしょう。

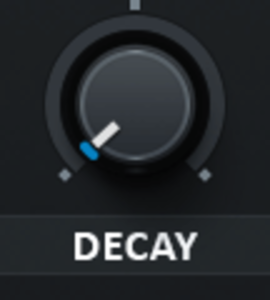

DECAY(ディケイ)とは?

DECAY(ディケイ)は、ATTACKで最大音量まで到達した後、次のSUSTAINの音量までに到達する時間の長さです。

Serumでは今鳴らしている音がエンベロープのグラフ上のどこを動いているのか、青い光で表示されます。

Pluck系のサウンドやパンチのあるベースなどを作りたいときは、DECAYを短くするとよいでしょう。

RELEASE(リリース)とは?

RELEASE(リリース)は、鍵盤から指を離したときにどれぐらい音を伸ばすかを決めるパラメーターです。

残響音のように「ふわっ」と音を残したいときは、RELEASEを長くするとよいでしょう。

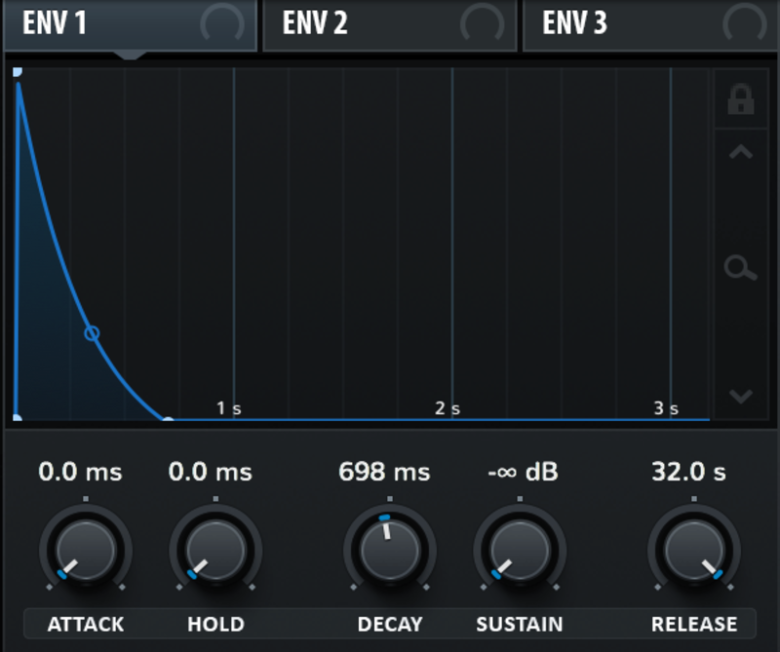

以下の画像のように、SUSTAINがゼロで音量がゼロになるまで鍵盤を押し続けた場合は、どんなにRELEASEが長くてもリリース音は鳴りませんので注意しましょう。

HOLD(ホールド)とは?

HOLD(ホールド)は、ATTACKが終わってからどれだけ最大音量をキープするかを決めるパラメーターです。

別のパラメーターにエンベロープを使おう

エンベロープは、フィルターなど別のパラメーターに対しても使うことができます。

別のパラメーターに使うことで、音により動きをつけることができます。

例えば、フィルターの「CUT OFF」に対して「ENV2」の設定を適用したいときはこのような手順になります。

フィルターのCUT OFFに対してENV2を設定する手順

1.「ENV2」をクリックし、青く点灯させる

2.青く点灯させた上記画像の部分を長押しし、フィルターの「CUT OFF」のパラメーターにドロップ&ドロップする

3.ENV2を適用させたパラメーターの周りが青く点灯し、ENV2の横の数字が1増える

設定したエンベロープをどれぐらいの範囲で適用させたいかは、左上の青のマークを上下にドラッグすることで調整できます(青いゲージの長さが変わります)。

ベースとなるエンベロープの各パラメーターやフィルターの各パラメーターを調整すると、動きのある音を作ることができます。

例えば、エンベロープでATTACKを長くした設定を作り、それをローパスフィルターのCUT OFFに適用すると「だんだんフィルターが開いていく」という動きを作ることができます。

より細かくエンベロープを描こう

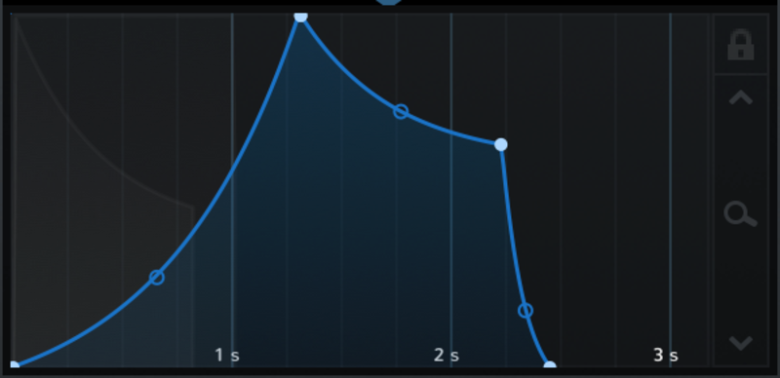

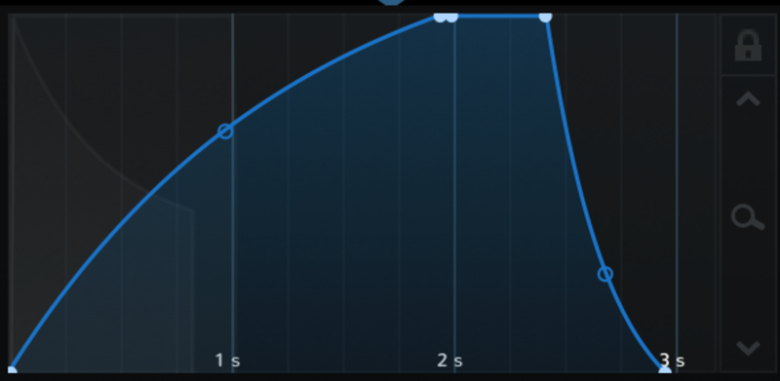

ATTACK・DECAY・SUSTAIN・RELEASEのパラメーターは、一定以上の数字にするとグラフ上に新しく中抜きの円が表示されます。

※グラフの線の間に円がある

この円をドラッグすると、さらにカーブを細かく描くことができます。

エンベロープの設定をコピーする方法

「ENV1の設定をそのままENV2にコピーしたい」など、エンベロープの設定は別のエンベロープにコピーすることもできます。

コピー元のエンベロープ名を、コピー先のエンベロープ名まで”Alt(Option)キーを押しながら”ドラッグ&ドロップしましょう。

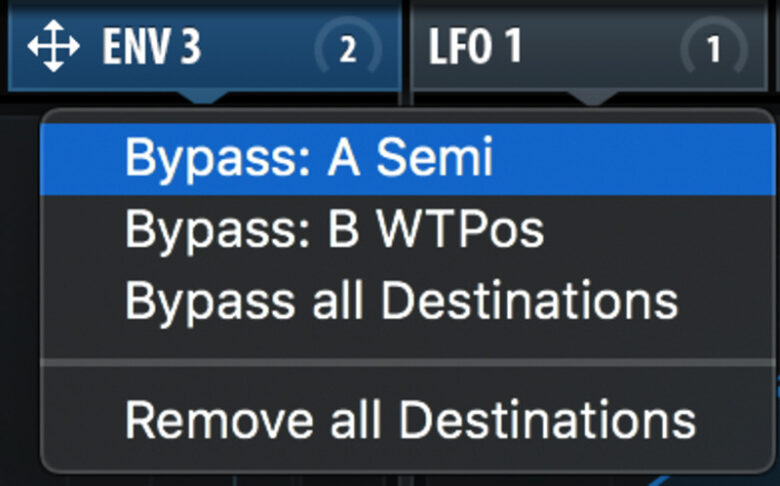

エンベロープの設定をバイパス/削除する方法

エンベロープの設定を一時的に適用したくないときや削除したいときは、エンベロープ名を右クリック→Bypass(一時的にOFFにする)かRemove(削除)を選びましょう。

上記の画像は、ENV3をOSC AのSemi(半音)とOSC BのWT POSに適用している場合の例です。

バイパスにしたいパラメーターだけを選択したり、全てのパラメーターを一括でバイパスにする/削除することもできます。

BipolarとUnipolarの設定方法

シンセのモジュレーションには「Bipolar」と「Unipolar」という2つの設定が存在し、これは適用したモジュレーション(エンベロープやLFOなど)を「ある一方向だけに動かすか」「+/-の両方向に動かすか」を決めます。

Serumでは、モジュレーションを適用したパラメーターをAlt(Option)+Shift+クリックすることでこの2つを切り替えることができます。

Bipolar:モジュレーションを両方向(+/-)に動かす

Unipolar:モジュレーションを一方向だけに動かす

例えば「ピッチをだんだん変える」というモジュレーションを行うとき、

Unipolarの状態(パラメーターの端に赤い光が点灯)

元の音程(中心)と高い音程(パラメーターの右側)の間を行き来する

Bipolarの状態(パラメーターの端に赤い光が点灯)

元の音程を中心に、音程が高くなったり低くなったりする

「音程をどこからどこまで上げたいか」「モジュレーションが終わったときの最終的な音程をどこにしたいか」などは、BipolarなのかUnipolarなのかで変わります。

デフォルトのエンベロープの設定

Serumでは、デフォルトのエンベロープの設定は「ENV1」がOUTPUT(シンセのマスターボリューム)にかかっている状態です。

つまり、ENV1を変更するとそれに従って全体の音量が変わるようになっています。

エンベロープを使っていろいろな音を作ってみよう

ここからは、エンベロープを使ってさまざまな音を自作する例をご紹介します。

エンベロープを使ってPluck系サウンドを作る方法

「ポンッ」「カッ」のように、弾ける&跳ねるような音を作ってみましょう。

OSC Aの設定

ウェーブテーブル:Basic Shapes

WT POS:スクウェア波になる中央あたりに設定

ENV1の設定(音量に対するエンベロープ)

ATTACK:速め(0.5ms)

HOLD:最小(ゼロ)

DECAY:少し速め

SUSTAIN:最小(ゼロ)

RELEASE:少しだけ(15ms)

ENV2の設定(ローパスフィルターに対するエンベロープ)

ENV1とほぼ同じ

フィルターの設定(ローパスフィルター)

CUT OFF:ゼロに設定+エンベロープ(青線)は広範囲に

エンベロープを使ってうねるようなベースラインを作る方法

先ほどのPluck系サウンドの設定を応用して、うねるようなベースラインを作ってみましょう。

ENV1の設定(音量に対するエンベロープ)

ATTACKが少し速めでSUSTAINがMAX

ENV2の設定(ローパスフィルターに対するエンベロープ)

ATTACKが少し遅めでSUSTAINがゼロ

このように設定すると、フィルターが少しゆっくり開き、最大までフィルターが開いた瞬間にすぐフィルターが閉じる、という音になります。

エンベロープをWT POSに使ってみよう

エンベロープをWT POSに適用すると、WT POSがエンベロープに沿って動き、ユニークなサウンドになります。

実際に鳴らしながらウェーブテーブルのグラフを見ると、グラフがエンベロープに合わせて動いていることがわかります。

RELEASEやフィルターを変えて全く別のサウンドにしてみよう

エンベロープのRELEASEやフィルターを使うだけで、同じウェーブテーブルの音も全く違うサウンドにすることができます。

例えば同じSuper Sawの音でも、「RELEASEがほぼゼロのとき」「RELEASEを長くしたとき」「RELEASEを長くする&ローパフィルターを使ったとき」で全く異なる印象になります。

もちろん、「いつもRELEASEを長くしなければいけない」「いつもフィルターを使わなければいけない」ということはありませんので、お好みに合わせて調整してみましょう。

エンベロープをピッチ系パラメーターに使ってみよう

エンベロープを使って、ピッチを変更する例をご紹介します。

ふわ〜っと盛り上がるSuper Sawパッドサウンドの作り方

ダンスミュージックでよく使われる、ふわ〜っとピッチが上がっていくSuper Sawのパッドサウンドの作り方をご紹介します。

手順

- ベーシックなSaw波(ノコギリ波)のウェーブテーブルを選ぶ(SerumのプリセットをリセットするだけでOK※1)

- UNISONを8以上にする

- ENV3をピッチセクションのCRSに適用し、Unipolarにする(青い線の右端に赤色が点灯していない状態)

- CRSに適用したENV3の青い半円を上下にドラッグし、鍵盤を押したときに白点が「左から右に」動くように調整する

- エンベロープのATTACKをほんの少しだけ遅くする

- エンベロープのDECAYをやや遅めにする ※2

- エンベロープのSUSTAINをゼロにする

※1 Serumの画面右上のMenu→Init Presetでプリセットをリセットできます

※2 ATTACKやDECAYの値を早くしたり遅くするとピッチが上がる速さが変わるので、お好みで調整してください

ここでさらにローパスフィルターを加えてみると、また一味違ったサウンドにすることができます。

ポイント

・ENV2をローパスフィルターのCUT OFFに適用する

・ENV2のATTACKを遅めにする

ピッチを変更して音にパンチを加えよう

「ウィ〜ン」とピッチをだんだん変更することもできますが、素早くピッチを変更すると音にパンチを加えることもできます。

まずはSaw波(ノコギリ波)のウェーブテーブルを用意し、ENV3をピッチセクションのうち「CRS」に適用します。

CRSパラメーターをAlt(option)+Shiftキーを押しながらクリックすると、BipolarとUnipolarを切り替えることができますので、こちらでもピッチの変化の仕方を細かく調整します。

(BipolarとUnipolarについては前述)

次回「#4 LFO」の解説はこちら↓