日本っぽい和風な楽曲を作りたいんだけど、どんなテクニックを使えばいい?

「日本の音階」にはどんな種類がある?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

英語版wikipediaの「日本の音階」で紹介されているスケールをまとめました。

今回ご紹介するのは、以下8つのスケールです。

ご紹介するスケール

- 日本旋法(Japanese Mode)とヨナ抜き音階

- 曙(あけぼの)音階

- 平調子

- 陰旋法(都節)

- 陽旋法(田舎節)

- 琉球音階

- 岩戸音階

- 律旋法、呂旋法(りょせんぽう)

実はきゃりーぱみゅぱみゅのヒット曲など、様々な場面でこれらのスケールは使われています。

使ってみると日本っぽい「和風な」楽曲にすることができますので、ぜひ今日から使ってみてください!

日本旋法(Japanese Mode)とヨナ抜き音階

ご存知の通り、音楽の基礎となるのは「モード」で、日本語でいうと「旋法」という言葉になります。

最もよく使われる「日本旋法」はペンタトニックスケール(五音階)で、長2度(メジャー2nd)、短3度(マイナー3rd)、長5度(メジャー5th)、短6度(マイナー6th)の5つで構成されます。

例えば「A,B,C,E,F」の5音を使う音階は「ヨナ抜き音階」と呼ばれています。

(日本語でCメジャースケールで並べなおすと「ドレミソラド」で、スケールの4番目と7番目の音が抜かれているスケールです)

西洋音楽におけるナチュラルマイナースケールのサブドミナント(4th)とサブトニック(7th)を抜いたもの、と考えることもできます。

日本の音楽の歴史

6世紀には日本の音楽があったといわれていますが、非常に限られており、こちらに関してはまだ諸説あります。

日本で芸術としての音楽が反映し始めたのは、奈良時代になってから。

奈良時代の間に雅楽の宮廷音楽が中国から渡ってきて、そこから日本のスタイルやテイストが加わっていったと言われています。

また、仏教や儒教と同じく、12世紀には音楽や楽器も中国から渡ってきています。

そしてそこから始まった楽器や音楽理論、音楽自体が、今日の「伝統的な日本の音楽」を形作っています。

中国の音楽の要素を受け継いで

中国の音楽や音楽理論は日本独自のものへと変えられていきますが、核となる要素に関しては、中国の音楽にも見られます。

中国の音楽から受け継いだ基本理論としては、五度圏(サークルオブフィフス)の12音で成り立つ「オクターブのスケール」があります。

江戸時代になると日本は鎖国したため、今の日本の現代音楽を形作る「新しい独自の音楽スタイル」が誕生していきます。

民謡音階

民謡音階も日本の伝統音楽でよく使われるスケールで、後述の「陽旋法」の第2スケールと同じ形になります。

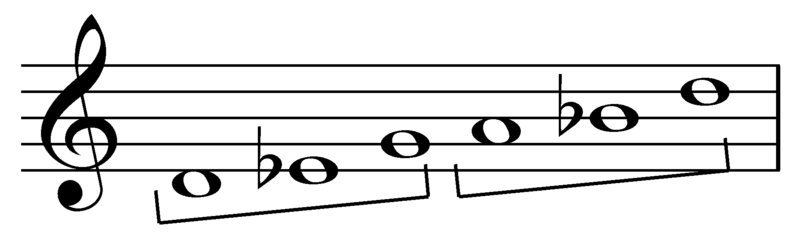

つまり、民謡音階におけるDスケール=陽旋法におけるCスケールとなり、どちらとも以下のような音使いになります。

画像:wikipediaより

曙(あけぼの)音階

曙音階はいわゆる「ダイアトニックスケール」と同じインターバルで構成されていますが、曙音階には固定音程がありません。

そのため、トニック=「曙音(あけぼのノート)」と言えます。

(箏の調弦だと「D,G,A,B,C,E,F,A,B,C,E,F,A」となります)

平調子

平調子は八橋検校の三味線音楽のチューニングで使われたことによって考案された、箏用の調弦法・スケールです。

現在では様々な種類がありますが、すべてヘミペンタトニックスケール(1つまたは複数の半音を持つ五音階)で、インターバルが半音で「2-1-4-1-4」という間隔で成り立っています。

箏の調弦だと「D,G,A,Bb,D,EbG,A,Bb,D,Eb,G,A」となります。

アイオニアンモード、フリジアンモード、リディアンモード、エオリアンモード、ロクリアンモードの一部を使っているとも言えます。

日本の旋法(モード)に関する研究・定義には諸説あり、考え方は様々あります。

例えば岩戸音階(後述)は、ある学者が唱える平調子の概念や陰旋法(後述)の4番目と同じであったりします。

陰旋法(都節)

陰旋法は雅楽や仏教音楽を除き、多くの日本の音楽でよく使われる五音階のうちの一つです。

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/In_scale

有名な「さくらさくら」で使われていることから、「さくら五音階」「さくらペンタトニックスケール」とも呼ばれています。

陰旋法にはマイナー(短音程)の音が含まれており、特に箏や三味線の楽曲でよく使われます。

ちなみに対照の旋法である「陽旋法」は、マイナーの音を含みません。

補足:上行形と下行形

陰旋法と陽旋法(後述)では、上行形と下行形で扱う音が若干違います。

どちらも下から並べるとわかりやすいのですが、下から5番目の音が「Ab」か「Bb」の違いになります。

上行形と下行形を合わせると、音使いとしては「3rdの音を抜いたフリジアンスケール」と同じになります。

Cフリジアンスケール:C,Db,Eb,F,G,Ab,Bb

「都節」とニュークリアトーン(核音)

近年の理論では、日本のメロディーは4度離れている音を使う「ニュークリアトーン(核音)」に基づいて見てみると、日本のメロディーが解釈しやすいとされています。

これは「都節」というスケールでも使われており、以下の画像のようなスケールになります。

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/In_scaleより。スケール on Dの例

上記の画像はDスケールの例ですが、線で囲まれているまとまりが2つあります。

最初のまとまりの1つ目の音はDで、最後の音はG、つまり4度の関係になっています。

次のまとまりの1つ目の音はAで、最後の音はD、こちらも4度の関係になっています。

そのため、この例の場合はニュークリアトーン(核音)はDとAになります。

ちなみにスケール on Cでの都節は、「C,Db,F,G,Ab」となります。

補足:きゃりーぱみゅぱみゅ「にんじゃりばんばん」の例

ちなみにこの「都節」は、きゃりーぱみゅぱみゅの「にんじゃりばんばん」でも使われているスケールです。

イントロでは、上行形の「C,Db,F,G,Ab」と下行形の「C,Db,F,G,Bb」をベースにメロディーが進んでいます。

陽旋法(田舎節)

陽旋法は短音程(マイナーノート)を含まないペンタトニックスケールです。

名前の通り、前述の陰旋法は短音程を含むため「暗い」「マイナー」な雰囲気がするのに対し、陽旋法は「明るい」「メジャー」な雰囲気があります。

上行形と下行形

陰旋法と同じく、上行形と下行形で音使いが異なります。

インターバルはそれぞれ半音2-3-2-2-3となります。

画像:スケール on Dで「補助音(FとC)」を含んだもの。https://en.wikipedia.org/wiki/Yo_scaleより

画像:上行形と下行形(スケール on D)、https://en.wikipedia.org/wiki/Yo_scaleより

琉球音階

琉球音階は「C,E,F,G,B」の五音から成り立つスケールで、前述の陽旋法の音程を上げたところから派生したと言われています。

画像:https://guitar-hakase.com/20603/より

岩戸調子

岩戸調子は、西洋音楽におけるロクリアンモードと非常に似ているスケールで、平調子の一種です。

ロクリアンモードのうち「3rdと6thの音がないバージョン」と言えます。

岩戸調子:I, bII, IV, bV, bVII

ロクリアン:I, bII, bIII, IV, bV, bVI, bVII

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/Iwato_scale

箏の調弦だと「D,G,G#,C,C#,F,G,G#,C,C#,F,G,A」になります。

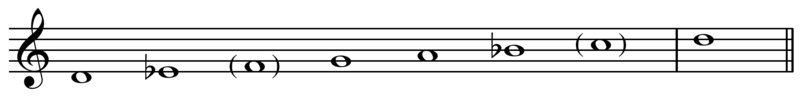

律旋法(りつおんかい)、呂旋法(りょせんぽう)

律旋法、呂旋法(りょせんぽう)は陽旋法の一種で、半音を含まない五音階です。

仏教音楽である「声明(しょうみょう)」で使われます。

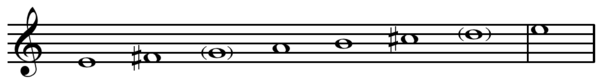

画像:律旋法(https://en.wikipedia.org/wiki/Ritsu_and_ryo_scalesより)

律音階のインターバルは「長2度、短3度、長2度、長3度、短3度」です。

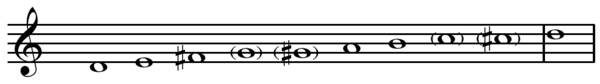

画像:呂旋法(https://en.wikipedia.org/wiki/Ritsu_and_ryo_scalesより)

呂旋法のインターバルは「長2度、長2度、短3度、長2度、短3度」です。

また第3のスケールとして「半呂半律」と呼ばれる律と呂が合体したようなスケールも作られましたが、これら2つを合体させることを合意するものはありません

律旋法は西洋音楽における平均律と一致しませんが、律旋法はE、呂旋法はDやG、半呂半律はAに当てはまります。

律旋法は、平均律における12半音で成り立つ他のスケールよりも、多くの協和音を生み出す箏のできる6つのスケールのうちの一つです(他5つはメジャー、マイナー、ペンタトニック、ブルース)。

おまけ:「呂律が回らない」

ちなみに「お酒を飲んで呂律(ろれつ)が回らなくなった」などで使われる「呂律」という言葉は、仏教の声明から来ている言葉です。

以上が日本の8つのスケールの解説でした。

当サイトでは他にも日本の音楽についてまとめていますので、ぜひご覧ください↓