今回はこのような疑問にお答えする内容です。

よりクオリティのいい楽曲を作るためにはぜひ知っておきたいこの単語、ぜひ今日でマスターしてください!

※今回は、Pro Toolsを使って解説していきます

ノイズフロア(Noise Floor)とは?

ノイズフロア(Noise Floor)とは、不必要にずっと鳴っているノイズのことです。

例えばアナログ機材を使ってレコーディングをすると、「サーッ」というノイズが絶えず発生してしまうことがあります。

DAWなど現代のデジタルオーディオでは発生しにくいですが、プラグインの中にはノイズフロアを発生させるものがあります。

特にテープ系のプラグインは、当時のヴィンテージ機材を再現したプラグインのため、わざとノイズフロアを発生させることがあります。

ノイズフロアはなぜ問題になる?

ノイズフロアは、本当に小さい音量であれば問題ありませんが、ノイズの音量が大きいと問題が起こりやすくなります。

例えば、レコーディングしようとしている音と同じぐらいの音量になってしまうと、レコーデイングしたい音がノイズにかき消されてしまったり、キレイにレコーデイングすることができなくなります。

そして、レコーディングした楽器等の音が小さかった場合、音量を上げるとノイズの音量も上がってしまいますので、ノイズフロアは全くない状態にするか、可能な限り小さくしたいところです。

ここからは、このノイズフロアはなぜ発生するのか、どうやって防ぐことができるのかを解説していきます。

ダイナミックレンジとヘッドルームとは?

DTMをしていると、「ダイナミクスレンジ」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

ダイナミクスレンジとは、最小音量と最大音量の範囲のことです。

最小音量と最大音量の差が大きければ大きいほど「ダイナミクスレンジが大きい」ということになります。

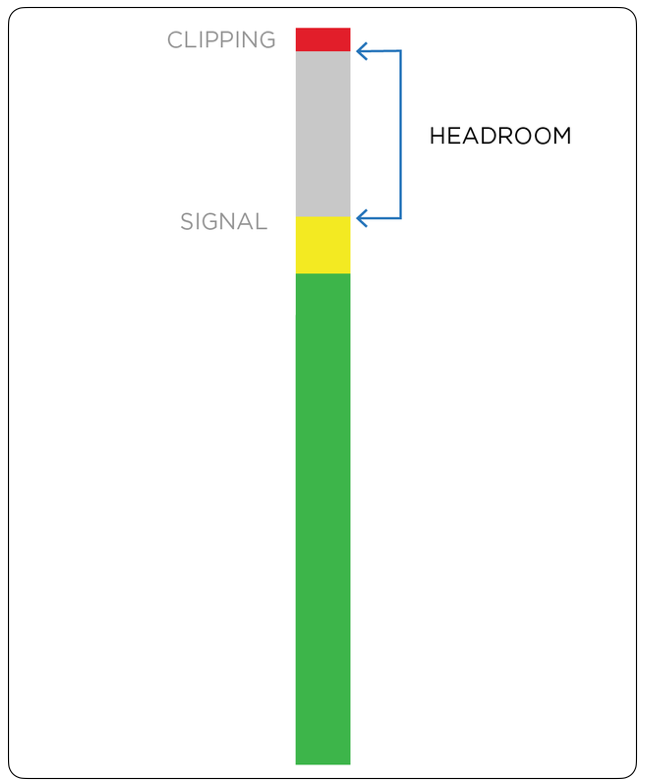

また、「ヘッドルーム」という言葉も聞いたことがあるでしょうか?

ヘッドルームは、「今鳴っている音と、ダイナミクスレンジの最大音量までにあるスペース(余白)」のことです。

例えば、ダイナミクスレンジが0dBから10dBまでで、今鳴っている音が6dBの音量だった場合、ヘッドルームは4dBとなります。

https://www.theproductionacademy.com/blog/dynamic-range-and-headroom

例えば上記画像の場合、緑から黄色いラインまで音量があるので、緑の一番下から黄色の一番上のラインまでが「ダイナミクスレンジ」で、クリッピング(音割れ)するまでのグレーの余白が「ヘッドルーム」になります。

アナログ信号とデジタル信号とは?

アナログ信号とは人間の声や楽器の音など「人間の耳に実際に聞こえる音」のことで、デジタル信号はDAWやコンピュータで理解できるようにするための信号です。

現代では、マイクでアナログ信号を拾い、そこからオーディオインターフェースやDAWを通し、パソコンで編集できるようにデジタル信号に変換します。

Bit Depth(ビット深度)とは?

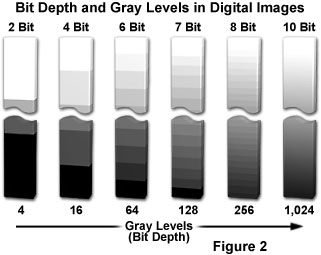

アナログ信号をデジタル信号に変換するときは、「その音はどれぐらいの音量なのか」という値をデータ化するのですが、この時に使われるのが「ビット深度(Bit Depth)」です。

ビット深度は「デジタル信号に置き換えるとき、どの範囲で音量を表現するか」を示すものです。

画像:動画より

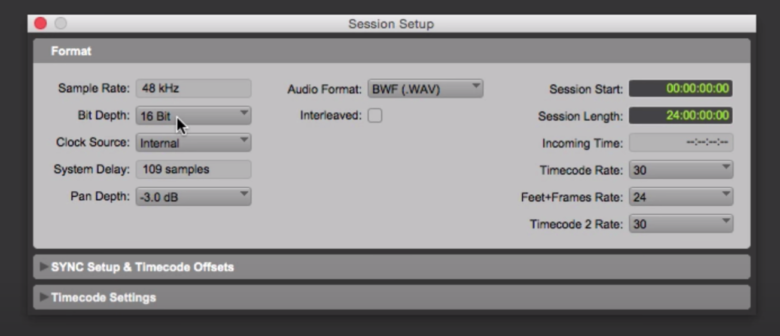

例えばPro Toolsだと、セッションの設定にこのような項目が表示されます。

左上の上から2番目に「Bit Depth」という項目があり、数値は16bitになっています。

このビット深度が大きければ大きいほど、より大きなダイナミクスレンジで音を再生できます。

多くの場合は、16bit、24bit、32bitを選ぶことができます。

色で言えば、ビット深度が大きいほど表現できる色の種類が増えるので、より多彩な表現ができるようになります。

https://hamamatsu.magnet.fsu.edu/articles/dynamicrange.html

ビット深度からダイナミクスレンジを計算する

ビット深度からダイナミクスレンジをデシベル(dB)の単位で計算する場合は、ビット深度の値に6をかけた数字になります。

例えば16bitの場合は「16 x 6 = 96dB」、32bitの場合は「32 x 6 = 144dB」となります

32bitの方が音量の幅が広いので、表現の幅も広がります。

0dBフルスケールとノイズフロアのボトムエンド(最低値)

「0dBフルスケール」は、クリッピング(音割れ)せずに再生できる最大音量のことです。

16bitの場合は96dBまでのダイナミクスレンジが使えますので、「フルスケールが0dBに対し、ノイズフロアのボトムエンド(最低値)は-96dB」ということになります。

そのため、DAWの音量フェーダーでは0が限界値で、音量を下げるとマイナスの値になります。

ノイズフロアを実際に聞いてみよう

それではここまでを踏まえて、ノイズフロアを実際に聞いてみましょう。

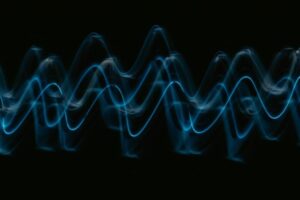

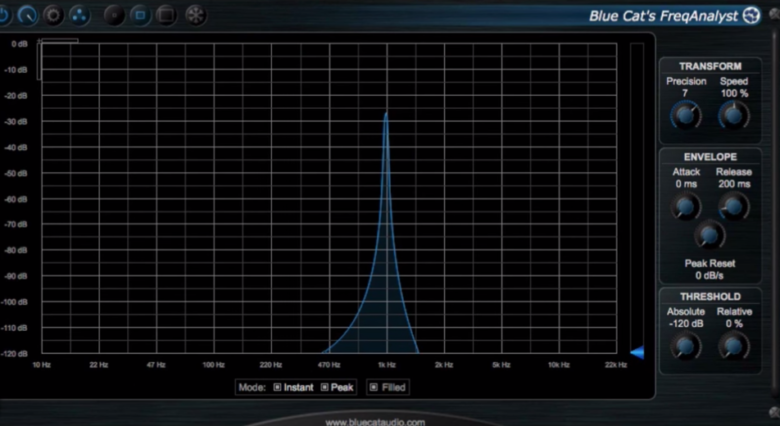

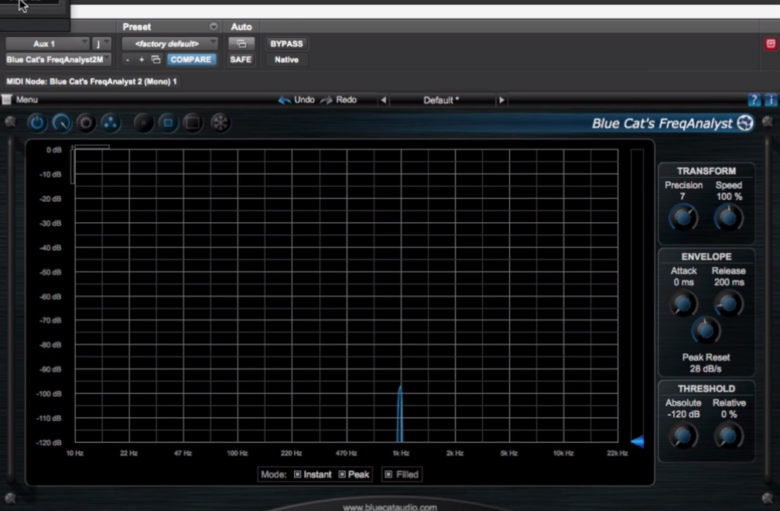

まずはシグナルジェネレーターでシンプルなサイン波を鳴らし、同時にEQでスペクトラムを確認してみます。

音量は-20dBFSで鳴らします↓(3:24~3:53)

(ずっと鳴らしていると解説の声が聞こえづらくなるのでミュートしていますが、音の信号自体は出ているので、EQにはスペクトラムが出ます)

1khz付近で音が鳴っていることがわかります。

そして、ピンポイントに山ができています。

画像:動画より

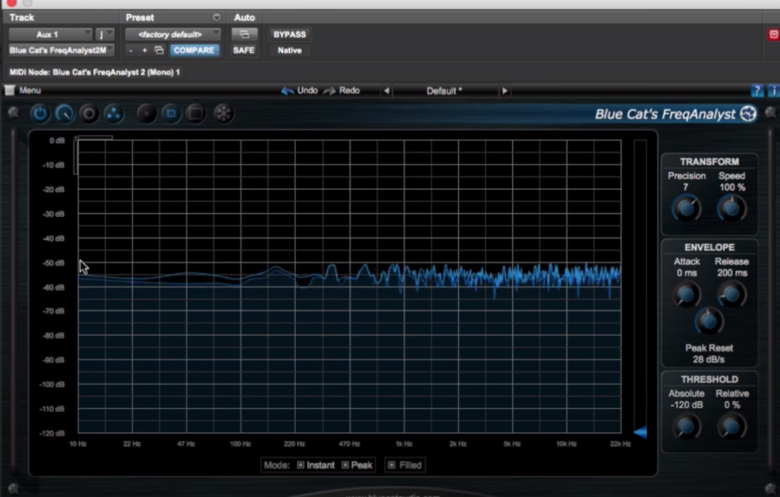

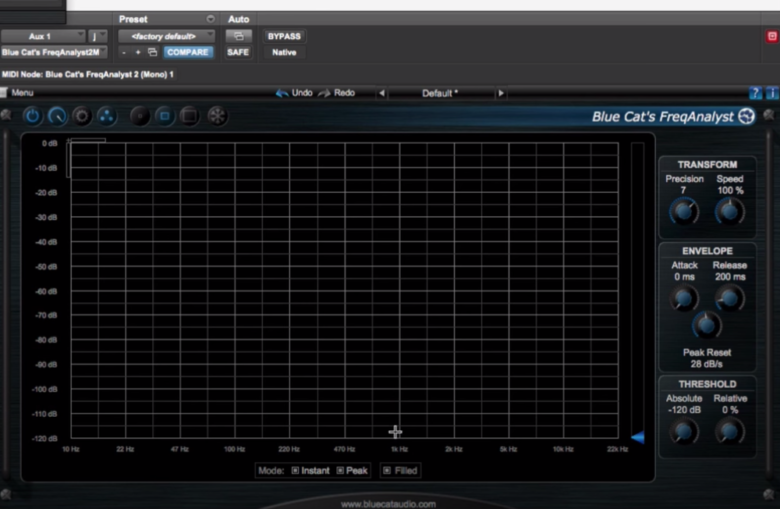

次は、シンプルなノイズをサイン波と同時に鳴らしてみます。

ノイズなので、どの周波数にも同等に・ランダムに音が鳴っていることがわかります。

よく見ると、先ほどのサイン波のところだけ少し盛り上がっています。

画像:動画より

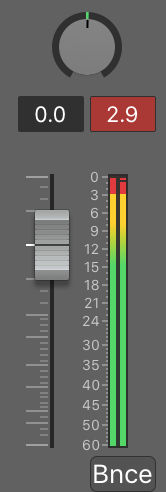

さて、一旦サイン波だけ鳴らして、シグナルジェネレーターを見てみましょう。

サイン波を鳴らしている今は、レベルが-20dBFSになっています。

ちなみに「dB」の後についている「FS」は、先ほど少しお話しした「フルスケール」の略です。

画像:動画より

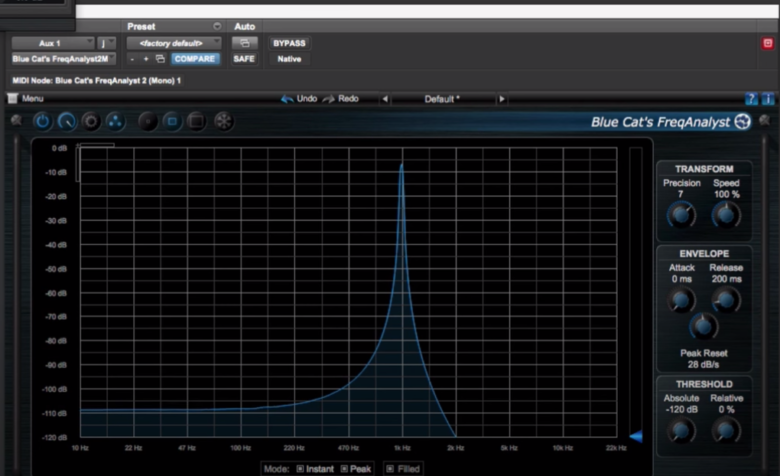

次は、音量を0dBFSまで上げてみましょう。

画像:動画より

サイン波しか鳴らしていないのに、音量を0dBFSに上げただけで、1khz以下でノイズらしきものが出てきています。

サイン波だけを-20dBFSで鳴らした時はなかった音がなぜか鳴っています...これが「ノイズフロア」です。

少しだけであれば気にならないので問題ありませんが、あまりにこのノイズフロアの音量が大きかったり、本来鳴らしたい音(この場合はサイン波)の音色や音量が変わってしまうようであれば、しっかり調整する必要があります。

16bitのプロジェクトで-96dB以下にしたら?

もう少し掘り下げて見てみましょう。

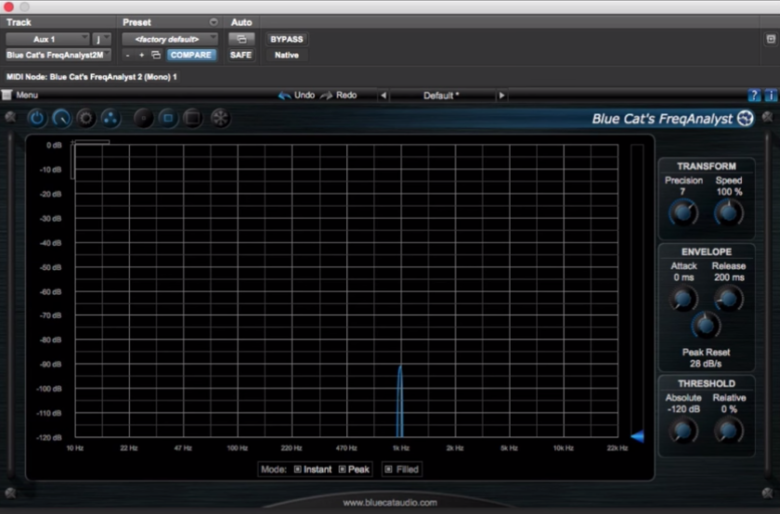

まずは先ほどと同じく1kHzのサイン波を鳴らし、だんだん音量を下げていき、-90dBまで落としてきます。

EQを見ると、とても小さい山になっています。

画像:動画より

ここで思い浮かぶ疑問が「このプロジェクトが16bitだった場合、さらに音量を下げたらどうなるのか?」ということ。

ビット深度が16bitの場合はダイナミクスレンジが0から-96dBですから、この「-96dB」を超えたら(もっと音量を小さくしたら)どうなるのでしょうか?

それでは実際に、-120dBまで音量を下げてみましょう。

画像:動画より

音が小さすぎて、スペクトラムには何も映っていません。

先ほどまではシグナルジェネレーターのレベルを下げましたが、今度はトラック自体の音量を上げて確認してみましょう。

Gainプラグインをたくさん重ねてトラックの音量を上げてみると、ほんのわずかに音が残っていることがわかります。

画像:動画より

ここでもう一つ疑問が浮かび上がります。

Gainプラグインを使ってシグナルジェネレーターで0dBにしたときと同じぐらいの音量まで上げてみると、ノイズフロアも発生しているのでしょうか?

それでは、さらにGainプラグインを重ねて確認してみましょう。

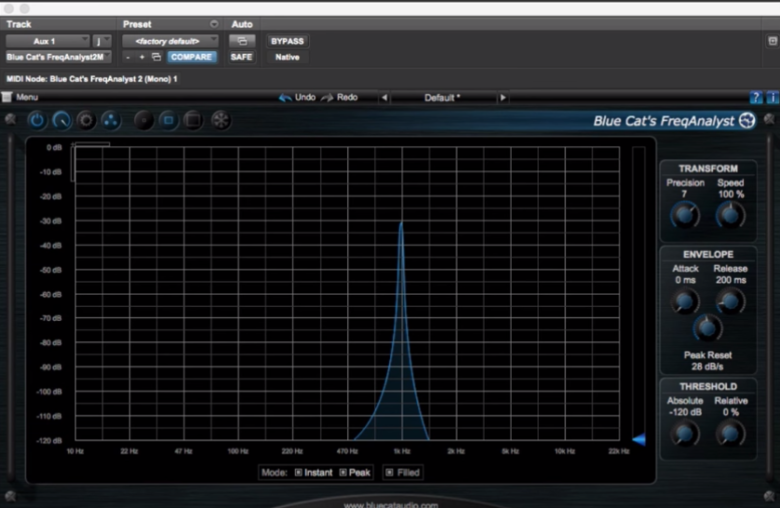

画像:動画より

シグナルジェネレータ内での音量は-120dBで非常に小さい音にしていますが、Gainプラグインを使ってトラック全体の音量を上げているので、最終的に聞こえる音量はほぼ同じです。

しかしノイズは発生しておらず、純粋なサイン波のスペクトラムだけが確認できます。

聞こえている音量は同じぐらいなのに、シグナルジェネレーターで音量を上げたときはノイズフロアが発生し、Gainプラグインで音量を上げたときはノイズフロアが発生しませんでした。

これは一体なぜなのでしょうか?

ノイズフロアが発生するはずの音量なのに、なぜノイズが出ない?

ノイズフロアが発生するはずの音量なのに、Gainプラグインで音量を上げたときはなぜノイズが出ないかと言うと、これは「どこでプロセスが行われているか」が異なるからです。

アナログ機材やプラグイン音源の中には、音量を上げるとノイズフロアが発生してしまう製品がたくさんあります。

※テープ系プラグインは、アナログ機材のノイズフロアも再現するため、わざとわかりやすくノイズを発生させることがあります

そのため、今回使ったシグナルジェネレーターでも、音量を上げるとノイズフロアが発生しました。

※とは言っても本当に少量です

一方で、GainプラグインやEQプラグインなどは、たくさん使ったりプラグイン内で音量を上げてもノイズフロアが発生しません。

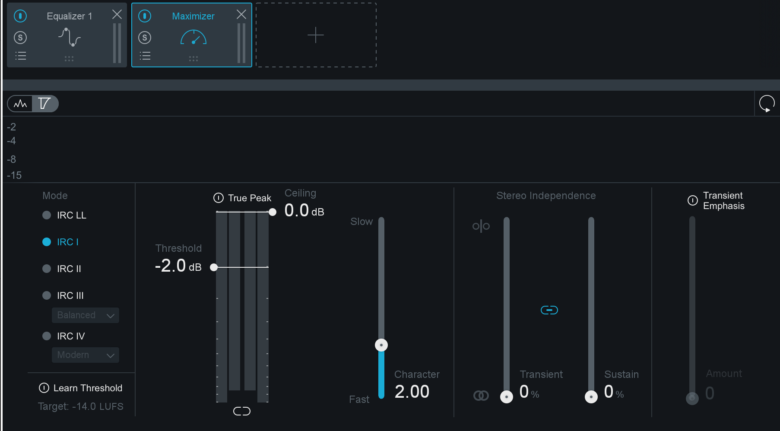

これは、基本的にDAWが32 bit floatで処理されているのが理由です。

DAWは「32bit float」で処理されている

DAWのプロジェクトファイル(セッション)は「32bit float」で処理されており、ノイズフロアが発生しにくくなっています。

発生したとしても超微量なので、「ほぼ存在しない」に近い量です

ではDAWの設定の「16bit」は何かと言うと、これはコンバージョン処理をしている間に使われるビット深度の設定です。

コンバージョンは「変換」という意味で、マイクを使って楽器の音をレコーディングするときなど、アナログ信号からデジタル信号に変換する処理のことです。

つまり、レコーディングの時などアナログ信号をデジタル信号に変換するときは16bitで処理されますが、DAWの音量フェーダーで音量を調整したりEQやコンプレッサーを使ったりするときにはこの設定は関係なく、全て32-bit floatの処理が行われます。

そのため、ノイズジェネレーター内で音量を上げたときはノイズフロアが発生しましたが、Gainプラグインを使って音量を上げたときはノイズフロアが発生しませんでした。

32bit float(32bit浮動小数点)とは?

32bit float(32bit浮動小数点)だと、基本的にはヘッドルームは無限で、ノイズフロアも最小限に抑えられます。

最小限と言っても、「存在しない」ぐらいのレベルまで抑えられます。

そのため、DAWでGainやEQ、コンプレッサープラグインを使って音量を上げたり下げたりしてもノイズが発生することはありません。

これが、DAWを使って音楽制作をするメリットと言えるでしょう。

逆に言えば、アナログ機材、例えばアナログテープなどを使うと、音量を上げるとテープのヒスノイズなども同時に聞こえてくることがあります。

そのため、アナログ機材やマイクなどを使う場合はノイズフロアにも注意してセッティングする必要があります。

ノイズフロア(Noise Floor)とは?まとめ

以上が「ノイズフロア(Noise Floor)とは?」の解説でした。

今回のポイントをまとめると、このようになります。

不必要にずっと鳴っているノイズのこと。

ノイズフロアの音量が大きいと、ノイズの音自体が目立ったり、小さく細かい音がノイズにかき消されてしまう。

アナログ機材やプラグイン音源を使ったとき(特に音量を上げたとき)

基本的にはヘッドルームは無限になり、ノイズフロアも最小限に抑えられる。

当サイトでは、他にもオーディオ関連の用語について解説していますので、ぜひこちらもご覧ください↓