今回は英語版wikipediaの「ウェスタンスイング」をまとめました。

この記事ではPart2として、ウェスタンスイングの歴史について解説します。

ウェスタンスイングのはじまり

「スイング」という言葉はビッグバンドのダンスミュージックの一種ですが、1932年のヒット曲「It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)」が誕生するまでは使われていない言葉でした。

第二次世界大戦前、数々のレコード社がマーケティングのために、音楽ジャンルとしてネーミングするようになっていました。

例えば「ヒルビリー」「オールドライムミュージック」「ノベルティーホットダンス」「ホットストリングバンド」「テキサススイング」などがあります。

多くのウェスタンダンスミュージックバンドのリーダーたちは、「ウェスタンバンド」「ウェスタンダンスミュージック」という名前を好み、「田舎者」「田舎っぺ」などのやや差別的な意味のある「ヒルビリー」という言葉は避けていました。

1939年頃から「ウェスタンスイング」という言葉が使われ始める

ウェスタンスイングミュージシャンであるBob Willsや他のミュージシャンたちは、アメリカ南中部にあるオクラホマ州にいた1939年から1942年の間、彼自身の音楽に対して「ウェスタンスイング」という言葉が使われていると考えていました。

また、ロサンゼルスのWilmington Press誌は、1942年の4月に、地元のナイトスポットで「ウェスタンスイングオーケストラ」という言葉を使った広告を掲載します。

同年冬にはポピュラーバンドリーダーを決めるコンテストが開かれ、これにはBenny Goodman("Sing Sing Sing"の作曲者)やHarry Jamesなど、著名なミュージシャンも参加していました。

しかし、彼らを抑えて優勝したのが、Spade Cooley。

これは予想外の展開でした。

ここで彼が優勝したときにCooleyに使われたのが「the King of Western Swing」という言葉です。

ここから、1942年頃にCooleyのプロモーターであったディスクジョッキー・Foreman Phillipsは、「ウェスタンスイング」という言葉を使うようになります。

最初にこの言葉がアメリカ全体で知られるようになったのは、1944年のBill Boardでした。

1920年代後半から1930年代前半:ウェスタンスイングが広がっていく

ウェスタンスイングがアメリカ中西部にあるGreat Plains下流の小さな町のダンスホールで演奏されるようになったのは、1920年代後半から1930年代前半にかけてでした。

家や農園・牧場などで行われるダンスパーティーで、フィドル奏者やギタリストがダンサーのために演奏していたのがきっかけです。

このような習慣でウェスタンミュージックが発展していき、徐々にこのようなパーティーで使われていた音楽を、基本の音はそのままに、違う曲で演奏し始めるようになります。

そして、アメリカのSan AntonioからShreveport、Oklahomaへと、この音楽は広がっていきます。

ちなみに、San Antonioはこのエリアです↓

Shreveportはこのエリアです↓

Oklahomaはこのエリアです↓

そしてミュージシャンたちは、1920年後半から1930年前半にかけて、ジャズの要素を伝統的な音楽に混ぜるようになります。

ウェスタンスイング著名バンドの誕生

1930年代前半になると、Bob WillとMilton Brownはストリングスバンドを設立し、「the Light Crust Doughboys」が誕生します。

このバンドは、ウェスタンスイング最初のプロバンドになります。

そしてのちにピアニストを交え、ダンスホールで演奏するようになると、ラジオでも彼らの曲が流れるようになります。

1931年に撮影された彼らの写真を見ると、2人のギタリストとフィドルプレイヤーであるWillsの姿が映っています。

画像: wikipediaより

新しい奏法・スタイルの誕生

1932年には、Brown、Brownの兄弟であるDerwood、Bob Wills、C.G. “Sleepy” Johnsonは、レコード会社「Victor」から「The Fort Worth Doughboys」という名前で曲をリリースします。

1933年には、Cecil BrowerがJesse Ashlockと共に、フィドルでハーモニーを奏でる奏法を編み出します(ハーモナイジング・ツイン・フィドル)。

ダブルシャッフルとウェスタンスイング

Browerはバイオリンのトレーニングを受けていたのですが、実はJoe Venutiの「ダブルシャッフル」を初めてマスターした人物で、彼の即興スタイルは、ウェスタンスイングに大きく影響を与えています。

ダブルシャッフルとはフィドルの奏法の一つで、高い音と低い音を交互にボーイングする奏法のことです。

「2-to-2」は「低・低・高・高」と、同じ弦を2回ずつ弾く奏法です。

画像: https://ericchristopher.net/2012/test/

「2-to-1」は「低・低・高・低」と、2回同じ弦→違う弦→最初の音に戻る、という順番で演奏する奏法です。

画像: https://ericchristopher.net/2012/test/

The Orange Blossom Specialという曲で多用されています。

いろいろな楽器を加えていく「Bob Wills and His Texas Playboys」

1933年後半になると、Willsは「Bob Wills and His Texas Playboys」というバンドを結成します。

このバンドでは、フィドルx2、ギターx2、スティールギター、バンジョー、ドラム、その他の楽器をいくつか交えていました。

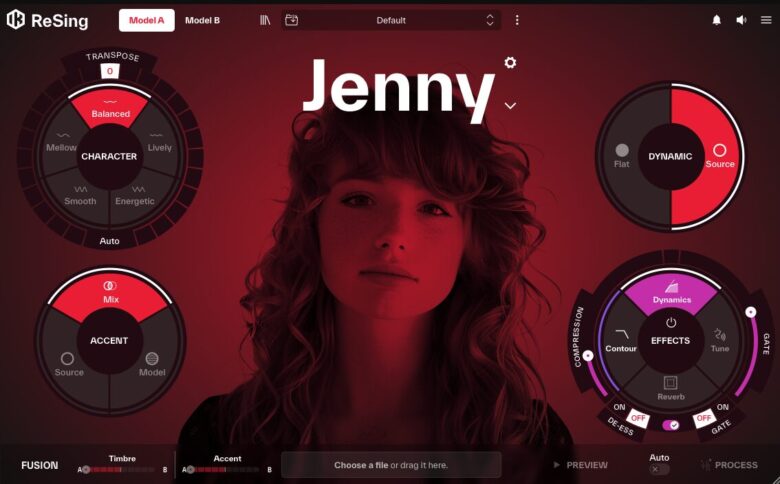

スティールギターとウェスタンスイング

アンプを使ったスティールギターの音は、このジャンルにおける音色の特徴でもあります。

1934年・1935年ごろ、Bob Dunnはアコースティックギターを「電気化」して、Milton Brownのバンドで演奏します。

ちなみにこのアイデアは、スティールギターに手作りのピックアップを付けて演奏していた黒人のミュージシャンを偶然見つけたDunnが、彼からこのやり方を教わったことで実現したといいます。

1935年になると、Brown and His Musical BrowniesはW.C Handyの「St. Louis Blues」という曲を、短いアレンジ版で演奏します。

これに加えてダンスホール・アレンジ版を作り、ゆったりとしたテンポで、ボーカルを加えて15分間演奏していました。

そして最後のコーラス(サビ)にかけてテンポをだんだん上げていき、最終的にはプレスト(BPM176~192)にしていくという演奏方法でした。

ダンスホールにいたダンサーたちは、この「テンポがだんだん変わる」というアレンジをとても気に入っていたようです。

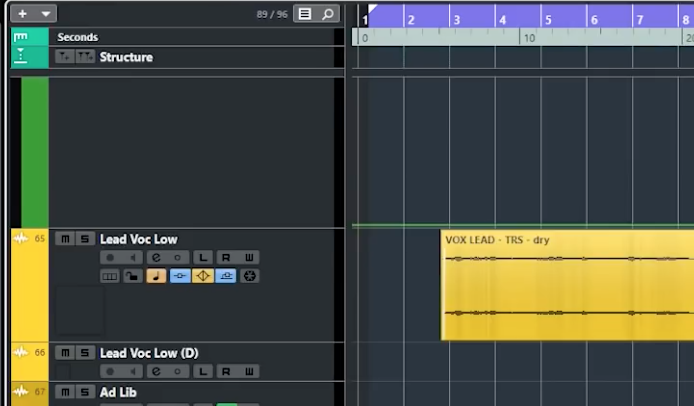

「リード」「フロントライン」という考え方

1938年ごろには、ギターとスチールギターという編成に加えて、「リードギターとエレキギター」という編成も使われるようになります。

この「フロントライン」という考え方は、1944年以降、Willsのオーケストラにおいてはフィドルに対してもギターに対しても使われました。

このスタイルは、のちにWills and his Playboysやthe Light Crust Doughboysの音楽を通して広く知られていくようになります。

1930年後半から1940年代中盤:人気絶頂

ウェスタンスイングは、第二次世界大戦前から数年かけて、アメリカ南部で爆発的に人気を高め、戦時中は西海岸でも人気を高めました。

1940年代になると、アメリカ南部や南西部の170局以上ものラジオ局がthe Light Crust Doughboysの曲を流しており、何百万人ものリスナーがいたほどの人気ぶりです。

1934年から1943年にかけては、Bob Wills and the Texas PlayboysはTulsa(オクラホマ州)にあるCain's Ballroomという音楽施設で夜通し演奏し、多い時は6,000人も集客したといいます。

その他にも、「Willsも出演した3日間で15,000人の参列者を出したイベントが戦時中に開かれたが、あまりにも人が多いために会場が崩壊するのを懸念した警察が、チケットの売買を止めるまでにもなった」というエピソードもあります。

カントリー&ウェスタンミュージックシンガーのMerle Travisは、「この時にはすでに”ウェスタンスイング”という言葉はすっかり浸透していた」と話しています。

1944年: ナイトクラブ税と人気の衰退

1944年、第二次世界大戦で財政難に陥ったアメリカは、「ダンス」のナイトクラブに対して30%の税金を課していました。

その後この税金は20%まで下がったものの、「No Dancing Allowed(ダンスは許可しません)」という看板が国中に掲げられていました。

クラブのオーナーやプロモーターたちは、それぞれの市・州政府すべてに対して税金を払う余裕はありませんでした。

このため、ウェスタンスイングも、同じ時期に人気のあったビッグバンドも徐々に人気が衰退していきます。

またこの影響で、Bob Wills and His Texas Playboysは戦後も人気を維持できたものの、新しいレコードを存分に出すことはできませんでした。

以上でウェスタンスウィングの解説は終了です。

当サイトでは他にもウェスタンスウィングに関わる音楽について解説していますので、ぜひこちらもご覧ください↓