今回は、Universal Audio社が教える「ミックスでやるべき準備とコツ」をまとめました。

みなさんは、「ミックスするデータをもらった!よし、ミックスを始めるぞ!」と、すぐミックスを始めていませんか?

実は、世界的に活躍しているミキシングエンジニアはミックス前の準備を念入りに行なってからミックスを始めています。

しかも、この「準備」を念入りに行った方が、実際のミックスもスムーズに進むのです。

そこで今回は、この「ミックス前にやるべき6つの準備とコツ」をたっぷりご紹介します。

ミックス前にするべき準備 ~6つのチェックポイント~

ミックスするデータをもらった時、まず最初に以下の6つをチェックしましょう。

ポイント

- トラックのタイミング

- フェードとノイズ除去

- コンピング(トラックの選抜)

- チューニング

- モニター環境を整えてリファレンスを用意する

- 心地よい環境と状態を作る

ミックスの準備には、1~4の「テクニカルな準備」と、「5,6」の「パーソナルな準備」の2種類があります。

チェック項目1:トラックのタイミング

まず、データがしっかり正しい場所から始まっている(再生される)かどうかをチェックしましょう。

いわゆる「頭出し」が合っているかどうか、もここに入ります。

もちろん、生演奏であれば多少のタイミングのズレはあると思いますが、基本的なリズムやテンポがしっかり揃っているかどうかを確認しましょう。

チェック項目2:フェードとノイズ除去

カウント(スティックで叩いた音や、”1,2,3,4”などの掛け声)や、オーディオの最初と最後にある不要なノイズは削除しましょう。

また、オーディオデータの最初と最後はクリックノイズ(プチッとした音)が入る可能性もありますので、そちらはカットしたり、フェードインorフェードアウトをかけて除去しましょう。

このとき、スピーカーで聞いたり小さい音で聞くと、このノイズに気づかないことがあります。

そのため、ヘッドホンを使ったり、少し音を大きくしてノイズに気づきやすくすることが大切です。

チェック項目3:コンピング(トラックの選抜)

コンピング(Comping)とは、いくつかのテイクをレコーディングした中で、最もよかったトラックを選び、それを各パートで行うことです。

例えば、同じ「リードボーカル(メインボーカル)」も複数テイク録っていると思いますので、この中からベストなテイクを選びます。

これをギター、ベース、ドラムなども同様に行い、全てのトラックの「ベストテイク」を選びましょう。

プレイヤーによっては、最初の方がいい演奏ができている人もいれば、だんだんテイクを重ねていった方が場慣れしたおかげでよりよい演奏ができるような人もいます。

しっかりコンピングをすれば、この時点ですでに「いい楽曲」に聴こえており、ミックスの手間が大幅に省けることがあります。

チェック項目4:チューニング

前述「4.コンピング」をしても違和感を感じる場合は、しっかりチューニングされているか、音程が合っているかを確認しましょう。

DAW付属のピッチ修正プラグインを使っても、Antares社「Auto-Tune」を使ってもいいでしょう。

チェック項目5:リファレンスを用意する

ミックスの準備に入る前に、ミックスのゴールを探すために「リファレンス曲」を準備しましょう。

聞き慣れた高音質の楽曲をリファレンス曲として、「最終的な自分のミックスのゴールはどこか」を再確認します。

チェック項目6.心地よい環境と状態を作る

自分を取り巻く環境がベストかどうかを確認しましょう。

自分が来ている服が心地いいものであるか、部屋の室温が心地よい温度であるか、証明が眩しすぎないか、小腹が空いた時のおやつや水分補給のための飲料があるか、などがポイントです。

ミックスの準備は30分ぐらいかけて行うのがベスト

ここまでご紹介したミックスの準備は、およそ30分程度かけて行うのがよいでしょう。

ここでしっかり準備ができていれば、いざミックスに入る時も作業の手が止まりにくく、何時間も時短できます。

たったの30分でミックスがスムーズに進むのなら、やはり「ミックス前の準備」は欠かせません。

プロもやっている「6つのミックスのコツ」

準備ができたら、次はいよいよミックスに入ります。

ミックスのコツは、大きく分けて6つあります。

- バックアップを取っておく(ファイルをコピーする)

- トラックをアレンジする

- 空のトラックや無音部分を削除する

- 使わないトラックを無効or削除する

- トラックをカラーリングする

- トラック名を変更する

コツ1.バックアップを取っておく(ファイルをコピーする)

前述の「ミックス前の準備」で作ったデータを、念のため複製して保存しておきましょう。

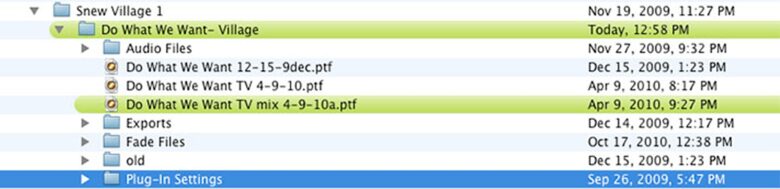

具体的には、下記画像のようにDAWデータのファイル名に日付を入れておくことをおすすめします。

日付を入れることで、何月何日時点でのデータなのかを後から見返しやすくなります。

もしコンピングの結果複数バージョンできた場合は、例えば「曲名-20231231-a」「曲名-20231231-b」など、曲名と日付、そして違うバージョンであることがわかるように名前をつけるとよいでしょう。

DTM関連データの整理方法やバックアップについてはこちらでまとめています↓

コツ2.各トラックを整理する

ミックスの準備ができたら、ミックスしやすいように各トラックを整理しましょう。

各パートをグループ化してまとめたり、順番を入れ替えてどこに何のトラックがあるかすぐ追えるようにするのがおすすめです。

コツ3.空のトラックや無音部分を削除する

オーディオデータの中には、しばらく何の音も入っていないものもあるでしょう。

そのような無音部分は、下手に編集してしまわないように削除しましょう。

また、「このトラックは絶対に使わない」と分かっているトラックなどもこの時点で削除してしまいましょう。

コツ4.使わないトラックを無効or削除する

ミックスをしている間、使わないトラックが出てきたら無効にするか、削除しましょう。

「もう使わない」と決めたトラックは、間違ってONにして再生させてしまわないように整理しておくことが大切です。

「絶対に使わないとは言い切れないけど、今のところ使う予定はない」など、少し邪魔になっているトラックは、DAWの「トラックを隠す(Hide)」機能を使うとよいでしょう。

コツ5.トラックをカラーリングする

オーディオデータのリージョンやトラック自体に色をつけて、トラック全体を見やすくしてみましょう。

同じ(似た)種類のトラックは、同じ色(もしくは似た色)にまとめておくとより見やすくなります。

例えば、ドラムは「キック」「スネア」「ハイハット」「タム」などで複数トラックに分けられますが、これらを青系の色で統一し、キックが一番低い音域なので、キックを一番濃い色にしてみたりするのがおすすめです。

ギターやキーボードは「ウワモノ」としてまとめて似たような色にするのもよいでしょう。

コツ6.トラック名を変更する

レコーディング時に自動的にに決まった名前のままにせず、見やすく適切なトラック名に変更しておきましょう。

例えばハイハットのトラックを「hat43sc223」のようなままにせず、「Hi Hat」としっかり何のトラックなのかが明確にわかるようにすることが大切です。

「ミックス前にやるべき6つの準備とミックスのコツ6つ」まとめ

以上が「ミックス前にやるべき6つの準備とミックスのコツ6つ」でした。

ミックス前の準備6つ

- トラックのタイミング

- フェードとノイズ除去

- コンピング

- チューニング

- モニター環境を整えてリファレンスを用意する

- 心地よい環境と状態を作る

ミックスのコツ6つ

- バックアップを取っておく(ファイルをコピーする)

- トラックをアレンジする

- 空のトラックや無音部分を削除する

- 使わないトラックを無効or削除する

- トラックをカラーリングする

- トラック名を変更する

当サイトでは、他にもミックスやマスタリングに関するコツを多数ご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓