今回は、名門・ジュリアード音楽大学とグレン・グールド・スクール トロント王立音楽院を卒業し、現在はピアニストとして活躍しているNahre Solが教える「手遅れになる前にミュージシャンに知ってほしいこと」をまとめました。

今回ご紹介するのは、音楽のプロであるNahre本人が「過去にこの7つのことを無視して活動してしまい、結果2倍も苦労することになってしまった」と言うほど重大な7つのTipsです。

彼女のようにピアニストや演奏家志望の方だけでなく、作曲家やオーディオエンジニアなど、音楽に関わる全ての方に共通する内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ミュージシャンにとって大切なのは「身体」

ミュージシャンにとって大切なのは、やはり「身体」でしょう。

そしてかつての私(Nahre)は、身体をケガから守るために必要なのは「バレーボールをしない」とか「11時間連続でピアノを練習しない」とか「指を鍛えるたための変な器具を使わない」とか、そのようなことだと思っていました。

(ちなみに作曲家・シューマンは、かつて指を鍛える器具を使用して手に障害を負っています)

しかし、これは間違っていました。

ケガを避けるためには、これ以外にもたくさん気をつけなくてはいけないこと、日頃からやっておくべきことがあるのです。

今回は、私の経験談を交えながら、プロのミュージシャンを目指すみなさんにお伝えしたいことを7つご紹介します。

※この動画・記事の内容はNahre本人の経験談によるアドバイスであり、医学的なアドバイス・専門家によるアドバイスではありませんのでご了承ください

プロのピアニストが負ってしまった「2つのケガ」

私は、ピアニスト人生で2つケガをしました。

1つ目は2018年に起こった左肩の痛み、2つ目は2020年から2022年にかけて起こったケガです。

買い物中の肩の痛み

スーパーで大量の買い物をして荷物を持っていたとき、急に左肩が痛くなって荷物を落としてしまいました。

そしてそのまま、数週間ピアノを弾くことができなくなってしまいました。

復帰をしてからも、結局この痛みは1年半続きました。

ちなみにこのとき、右手だけで弾くエチュードを作曲しました↓

おそらくこれを見ている方も、音楽活動に支障が出るまではケガについてあまり真剣に考えないかもしれません。

しかし、それでは手遅れなのです。

そのため、私は「予防は最大の回復」ということをみなさんにお伝えしたいです。

度重なる引っ越しで右手首の炎症

この次に、2020年から2022年にかけて手首にケガを負いました。

この期間中に6回以上引っ越しをし…つまり12回以上荷造り・荷ほどきをしたため、そのたびに長時間運転をし、重い荷物や機材を運び、そのたびに手首に痛みを覚えました。

しかし、その時は手首の痛みよりも他のことにストレスを感じていたため、この痛みのことを重要視していませんでした。

2つのケガの治療方法

この2つのケガに対しては、超音波やマッサージ、リハビリ、ストレッチなどさまざまな治療を行いました。

もしあのまま放置していたらもっと大変なことになっていたかもしれませんが、私の仕事は手や腕にかかっているので、これらの症状だけでも非常に怖い思いをしました。

ミュージシャンが過大評価してはいけない「3つの項目」

この経験から、私は「ミュージシャンが過大評価してはいけない3つの項目」はこの3つだと思いました。

- 自分のテクニック

- 自分の強さ

- 自分の痛みの限界

それでは一つずつ解説していきます。

1.自分のテクニックを過大評価してはいけない

例えば、1ヶ月後にリサイタルを控えているとしましょう。

そこで、公演2週間前には演奏する曲を練習し始めるかもしれませんが、そこからもう少しだけ前から練習するようにしてみましょう。

その方が、ストレスも負荷も少なく済みます。

2.自分の強さを過大評価してはいけない

「いつ・どこで・どのように自分の手足を使うか」について、考慮するようにしましょう。

特に重いものを持つときは、注意が必要です。

3.自分の痛みの限界を過大評価してはいけない

少しくらいの痛みなら、かんたんに慣れてしまうでしょう。

しかし、その痛みをずっと続けてしまうことはNGです。

自分の中でコンフォートレベル=どれぐらいの痛みなら不快・苦痛に感じるかを決め、そのレベルを超えていないかを、音楽をしているときだけでなく立ったとき・座ったときなど、日常生活から注意するようにしましょう。

治療はとても複雑で、そう簡単に治療できないこともあります。

そのため、痛み・ケガが顕著になる前からしっかり予防しておくことが大切です。

すべてのミュージシャンにやってほしい7つのこと

それではここからは、私のケガの経験を踏まえて、ここからは私がお伝えしたい「すべてのミュージシャンにやってほしい7つのこと」をご紹介します。

どれも日常生活から取り入れられるものですので、ぜひ手遅れになる前に実践していただきたいと思います。

※オステオパシーでありながらピアニストでもあるAlexandre Savard、マッサージセラピストでありバークリー大のソングライティング・プロダクション専攻したEvan Michaelのアドバイスも一緒にご紹介します。

ミュージシャンにやってほしいこと1.ゆっくり負荷をかけよう

練習を含め、何か行動するときは以下の「SSD」の3つについて考えてみましょう。

S:Strength(強さ)

S:Speed(速さ)

D:Duration(時間)

この3つの項目がそれぞれ強くなると、体への負担・負荷が高まります。

例えば、練習の強さ(強度)と速さを両方一気に上げたいときは、時間も一気に伸ばすのではなく、少しずつ伸ばしていくようにしましょう。

ミュージシャンにやってほしいこと2.身体全体の運動量を上げよう

楽器を演奏するときや音楽制作をしているとき(デスクワークなど)は、必ず身体のどこかを使っています。

そのため、日頃からしっかり身体づくりをしていれば、演奏や音楽制作をしているときもよりよいパフォーマンスを出すことができます。

しかし、手首を使うようなスポーツをするときは注意しましょう。

ミュージシャンにやってほしいこと3.身体や手に関する解剖学を学ぼう

身体のしくみについて学べば、単純にリラクゼーションのためではなく、筋肉を使うことそのものに関する筋肉のバランスについて学ぶことができます。

例えば指について考えたとき、どの指がどこから存在し、どのように動いているのかを知ることで、効率よく指を動かすことができるようになります。

「自分の目に見える指の動き」だけを知って演奏するよりも、「解剖学のレベルまで深く理解した指の動き」を知る方が、より自分の指を効率よく使えるようになるのです。

ミュージシャンにやってほしいこと4.ストレッチやマッサージをしよう

身体を全く使っていないときが「0」、逆に使いすぎているときが「10」だとすると、基本的には「5」の状態が最もリラックスしている状態と言えます。

ストレッチやマッサージを練習前に行えば0が5になり、練習後に行えば10を5に戻すことができます。

ミュージシャンにやってほしいこと5.身体が出すサインに気づこう

「痛みがあること=普通」だと思わないでください。

「ちょっと痛い」「ちょっと変色している」など、ささいな身体の変化もそのままにせず、しっかり処置することが大切です。

ミュージシャンにやってほしいこと6.姿勢に気をつけよう

私たちは1日の中で、立ったり座ったり歩いたりなど、さまざまな動きを行います。

しかしどんな動きをしているときも、「正しい姿勢でいること」は常に重要なことです。

楽器を演奏しているときも、パソコンの前に座っているときも、長時間続けているとだんだん姿勢が崩れてきます。

そのため、「今の自分は正しい姿勢でいるかどうか」をチェックする習慣をつけることが大切です。

“ホーム”に戻ったときのような気持ちになるような姿勢に戻るよう、常に意識していきましょう。

呼吸も大切

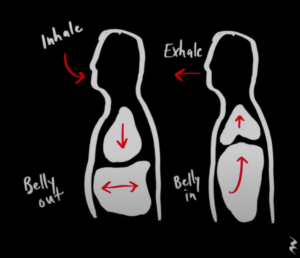

また、横隔膜を使った呼吸=腹式呼吸をすることも大切です。

息を吸ったとき横隔膜が下がってお腹がふくらみ、息を吐いたときに横隔膜が上がってお腹が縮む呼吸法です。

ミュージシャンにやってほしいこと7.メンタルヘルスに気をつけよう

メンタル(精神)とフィジカル(身体)のどちらかが良くなれば一方も良くなり、悪くなれば一方も悪くなったりと、この2つは並行関係にあります。

※以下、動画中のAlexandre Savardの解説

特に慢性の痛みに関して言うと、「メンタルとフィジカルのどちらかだけが原因」というわけではなく、「メンタルとフィジカルの両方が原因で痛みや障害が出る」という研究結果が出ています。

これは「身体化(somatization)」といい、僕もこの経験があります。

ある時期、なんとなく不快感や痛み、しびれを感じたときがあり、「最近自分がイヤだなと思ったことはなかったか?」「自分で認めることはできない、何かつまらない・不快だったことはなかったか?」を自分に問いかけました。

すると、その痛みがが消えたのです。

このような症状に気づいたとき、すぐに機械的なことや心理学的なことだけに原因を絞らず、いろいろな要素が原因となっている可能性を頭に入れておくと、メンタルの問題もフィジカルの問題も両方解決できることがあります。

プロのミュージシャン・音楽家になりたい人に絶対にやってほしい7つのことまとめ

今回は、アーティストとしての身体を守るためのコツをご紹介しました。

いずれのケースでも、「正しいセラピスト・医者に診断してもらい、そして正しい治療法で治療を進めていくこと」そして「その場しのぎではなく、長期的な解決法と予防方法を探していくこと」が大切です。

このように身体についてしっかり考えていくことが、「ミュージシャンシップ」で大切なことの一つなのではないでしょうか。

ご自身の身体を大切にしながら、ぜひ音楽活動をしてほしいと思っています。