今回は、Hardcore Music Studioが解説する「中音域を制する者はミックスを制す」をまとめました。

Wavesの「CLAシリーズ」などでもおなじみの世界的エンジニア・Chris Lord-Algeの発言を交えながら、なぜミックスにおいて中音域が重要なのかを解説していきます。

ミキシングエンジニアの巨匠・Chris Lordが中音域を重視する理由

以前、ミキシングエンジニアの巨匠・Chris Lordがとあるインタビューで「低音域をより大きく聞かせるにするにはどうしたらいいのでしょうか?」という質問に対し、「僕はその周波数帯域は無視します。それぞれの帯域が”正しい”と思うようにミックスします」という回答をしていました。

僕(Hardcore Music Studio)はそのとき「えっ?」と思いましたが、それから数年後、だんだんと彼が意味することがわかってきました。

ミックスにおいては「中音域がすべて」と言っても過言ではないからです。

多くの人がやってしまう「ミックスの間違い」

多くの人が、ミックス作業の80%を必要ない周波数帯域に使ってしまっています。

中音域が大切なのに、低音域や高音域など、中音域以外の部分に時間とエネルギーを注ぎすぎているのです。

そしてその結果、スタジオ以外の場所で聞いたときに音が変に聞こえたりなど、さまざまな問題を抱えてしまいます。

誰もが経験するミックスの悩みとよくある間違い

僕もこれまで同じようなことがありました。

低域やサブベースのミックスに何時間もかけて、大きく聞こえるように何度も何度も調整したのに、いざスタジオを出て車で曲を聞くと、低域が弱々しくて全くパワーがなく、まるで大きな穴が空いているかのようなサウンドになってしまったのです。

このとき、僕は初心者がやりがちなある間違ったやり方をしていました。

「ソロ」でミックスしていたのです。

例えば、ギターをソロで聞いて、中低域をカットをし、高音域をブーストしたり…

こうすると、ソロで聞くととてもいい音になるからです。

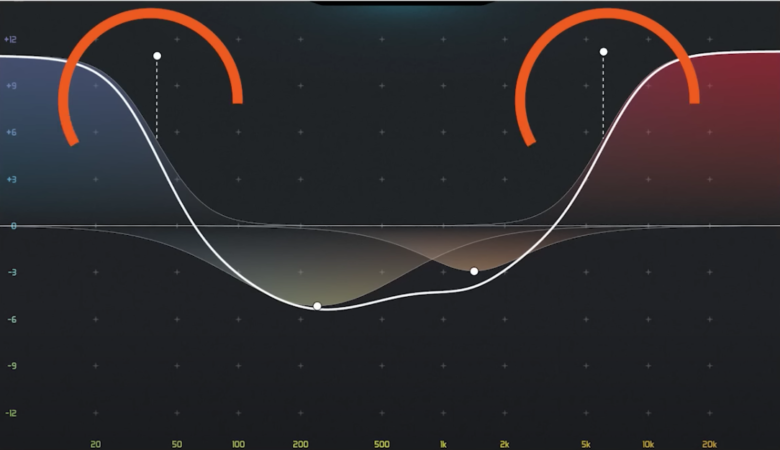

EQで言うと、いつもこのような形になりがちでした。

僕はやがてモニタースピーカー「NS10s」を手に入れましたが、このスピーカーで聞いたとき、すべての低域がなくなってしまいました。

それどころか、いい感じだった高音域もなくなってしまったのです。

全然ミックスされていないような、洗練されていない中音域の音が聞こえてきました。

中音域がよくなれば、低音域・高音域もよくなる!?

このときはショックを受けましたが、僕のミックスはここから一気に変わりました。

この経験から中音域をしっかり処理するようになると、今度はスタジオ内でもスタジオ以外のモニター環境でも、低音域から高音域まですべてがビッグに聞こえるようになったのです。

ミックスでは150kHzから8kHz〜10kHzに的を絞ろう

そこで僕は、150kHzから8kHz〜10kHzに的を絞ってミックスするようになりました。

150kHz以下は全く聞こえない状態であっても、しっかりベースギターも聞こえるようになりますし、スタジオ内外どちらでも充実したサウンドを得られるようになりました。

低音域のパワーは中低音域で決まる

ここで言えるのは、「低音域のパワーは中低音域で決まる」ということです。

言い換えると、低音域のパワーは必ずしも低音域から来るわけではないのです。

低音域の処理のしかた

最近では、低音域のチェックは3分程度で済ませています。

ヘッドフォンをつけ、他のリファレンス曲を聞き、それらと比較して低音域が多すぎないかどうかだけを確認しています。

高音域の処理のしかた

高音域も、12~14kHz付近をむやみにブーストすることは止め、8kHz付近に関してはただ音がキツくなるだけなのでブーストしません。

よいミックスを目指すなら、まず1kHz~5kHz付近をしっかり処理していきましょう。

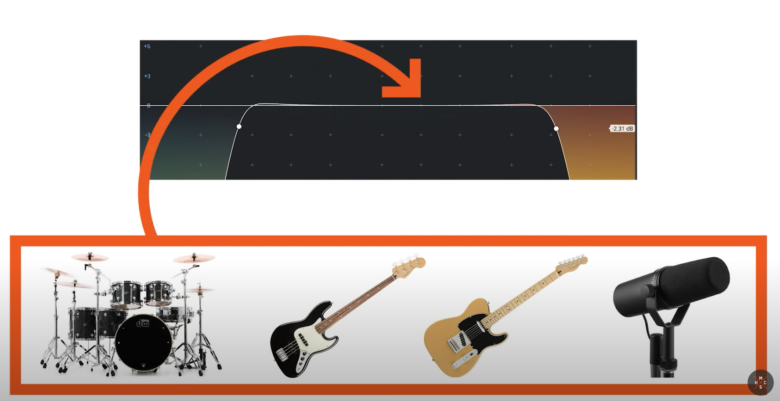

中音域の中で楽器の場所を決める

中音域は、どの音が前に聞こえるか、どの音が最もエネルギーがあるかを決める音域です。

ドラム、ベース、ギター、ボーカルなどさまざまな楽器があるとき、それらをまず中音域の中で上手に位置づけていくことがポイントです。

しかし、これは必ずしも「この周波数帯域には絶対にこの楽器しか入らないようにする」「この周波数帯域は他の楽器に譲りたいから、EQで全部削る」というわけではありません。

やはり、多少は複数の楽器の音が被ります。

しかし、中音域をしっかり処理していけば、楽器が複数あってもしっかりまとまりを出すことができ、「音が痛すぎる」ということもなくなります。

僕自身も、5kHz付近ではなく1~2kHz付近をブーストするようにしたら、音の繋がりや重なり方がスムーズで、音にエネルギーも出るようになりました。

中音域のミックスをチェックする方法

この中音域のミックスでは、ぜひお手持ちのスマホを活用しましょう。

スマホに内蔵されているスピーカーから音を出して、しっかりキックやシンセ、ベースギターなどが聞こえるかをチェックします。

高価なモニターだけでチェックしたり、それだけに囚われるのはNGです(高価なモニターが必要ないということではありません)。

これは、Chris Lordも実践していることです。

彼はスタジオにラジカセを置いており、これを使って自分のミックスを聞いてチェックしているといいます。

リスナーはいろいろな環境で音楽を聞いている

リスナーは、本当にさまざまな環境で音楽を聞いています。

カーステレオ、ワイヤレスイヤホン、ヘッドフォン、自宅にある高級なスピーカー、安価なスピーカーなど、どのような環境で聞かれるかはわかりません。

その中でも、特に超低音域(50Hz以下)と超高音域(10kHz以上)に関しては性能と音の出方に大きな差があります。

逆に言えば、中音域はどのスピーカーでもしっかり音が出るため、この音域をしっかりミックスできていれば、どの媒体でもしっかりミックスされているように聞こえます。

50Hzの低域にパンチを出すために2時間も使ったとしても、75%のリスナーはそもそもこの音域が聞こえない環境で音楽を聞いています。

MIXでは中音域が一番重要な理由まとめ

以上が「MIXでは中音域が一番重要な理由」でした。

「超低音域・超高音域は完全に無視しろ」というわけではなく、まず最もよく聞かれるであろう音域を重視してミックスし、超低音域や超高音域に関しては時間を使いすぎないようにしましょう。

こうすれば、よいミックスをより早く作ることができるようになります。

ぜひお試しください。

なお、今回の解説に登場したChris-Lordが開発に携わったミックスプラグインもこちらに掲載します。

世界中のプロが愛用するプラグインが同梱されていますので、ぜひチェックしてみてください↓

ミックスのコツ関連記事