今回は「ACEの使い方コンプリードガイド」のうちMultiplex(マルチプレックス)に関する部分をまとめました。

ACEの使い方 コンプリートガイド一覧

u-he社「ACE」の購入はこちら

ACEのMultiplex(マルチプレックス)とは?

多くのアナログモジュラーシンセは、モジュールごとに使えるInputとOutputの数が限定されており、1度に複数のパラメーターをモジュレートさせることができないことが多いです。

例えば、1つのフィルターに対して2つ以上のInputを設定することができません。

この問題を解決するために開発されたのがMultiplex(マルチプレックス)です。

ACEのMultiplex(マルチプレックス)のパラメーター

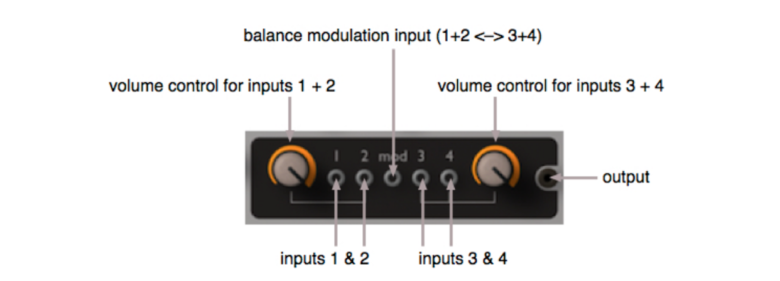

Input1 & 2:入力(ソース)をつなげます。

Input1 & 2の左隣のツマミ:Input1と2を合体した後の音量を調整します。

Input3 & 4:入力信号(ソース)をつなげます。

Input3 & 4の右隣のツマミ:Input1と2を合体した後の音量を調整します。

Output:出力(Input 1~4を合体した音を出力)をつなげます。

Multiplexの活用例

ここでは、Multiplexの使用例を3つご紹介します。

Multiplexの使用例1:Inputの音量バランスを調整する

ACEのMultiplexには4つのInputがあります。

左のツマミはInput 1と2のレベルをまとめて調整するパラメーターで、右のツマミはInput 3と4のレベルをまとめて調整します。

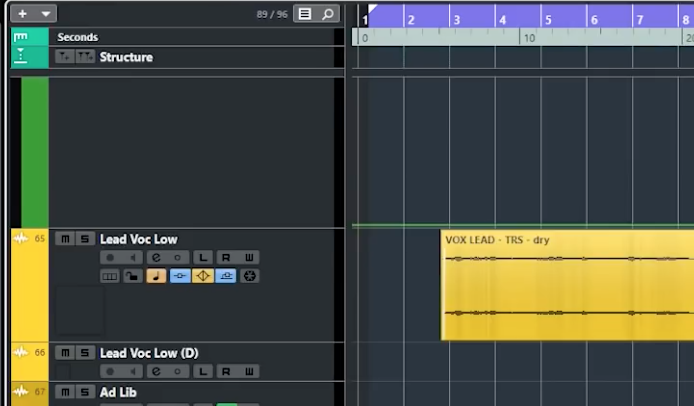

上記画像では、左のツマミは50%、右のツマミは100%(MAX)にしていますので、Input 1&2の音量は、Input 3&4よりも小さく設定していることになります。

このように、それぞれのInputの量を調整できるのがMultiplexのメリットの1つです。

Multiplexの使用例2:リングモジュレーション(RM)とアンプリチュードモジュレーション(AM)を設定する

例えば上記画像では、Input1につないでいる信号が、mod Inputにつないでいる信号によってリングモジュレーションされています。

このとき、Input2にもケーブルをつないでいると、Input1と2の信号が両方ともリングモジュレーションされます。

mod Inputにケーブルがつながれている時は、左のツマミがInput1と2を混ぜたDry状態の音とリングモジュレーションされた音の割合を調整します。

例えば上記画像の状態で左のツマミをMAXにすると、Outputの音(黄色いケーブル)はリングモジュレーションされた音のみになります(Input3と4にはケーブルが何もつながれていませんので、特に影響はありません)。

この機能を応用すると、例えばLFOをInput1につなぎ、Velocity(Ace画面一番下+左側)をmod Inputにつなげると「Velocityが強ければ強いほど、LFOの効果が大きく出る」という操作ができます。

アンプリチュードモジュレーション(AM)の場合も同様で、モジュレーションしていない状態とした後の音の割合を、左右のツマミで調整します。

RMとAMを同時に扱うことも可能です。

例えば上記画像の場合、Input1にはRMがかかっている音がつながっており、Input3にはAMがかかっている音がつながっている状態です。

ここで、例えばmod Input(緑のケーブル)がエンベロープにつながっていると、エンベロープの値によって、Input1と3の音の割合をスムーズに動かすことができます。

Multiplexの使用例3:信号を反転させる

信号を反転させたい場合は、「+5V」にケーブルをつなぎます。

ACEの使い方 コンプリートガイド一覧