スカスカしてる気がする…

音に迫力がない...

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

「曲で鳴っている周波数を分析し、どの要素を追加するべきなのかを理解する」

「足りない部分を補う”ホワイトノイズ”を適切に追加する方法」

この記事では、これら3つについて詳しく解説していきます。

ミックスのコツ1.リバーブ&ディレイで迫力と充実感を足す

まずは、リバーブとディレイの使ってミキシングに充実感を出す方法をご紹介します。

リバーブの使い方

リバーブには、新しく音を足さずに、音が鳴った後の沈黙を埋める効果があります。

リバーブを控えめに使えば、ダイナミクス(抑揚、音の迫力の落差)をそのまま保つことができ、音も自然になります↓(0:57~1:05)

次の音との間隔がどれぐらいなのかによって、Decay Time(リバーブ音の長さ)などのパラメータを調整したり、リバーブに対してEQを使うことも必要になります。

リバーブのいらない周波数帯域をカットする

何かを減らすと「曲に穴ができそうだ」「音がスカスカになりそうだ」と思うかもしれません。

しかし、いらない音域をカットすれば、より音がクリアになります。

リバーブの場合は低音域が不必要であることが多いので、EQのローカットフィルターもしくはハイパスフィルターを使うのがおすすめです↓(1:57~2:27)

「曲中にあるスキマを埋める」ということも大事ですが、「何をどうして埋めるのか」「どのように埋めるのか」を決める判断が大切です。

ディレイの使い方

リバーブを使うことによって何かの音を邪魔していると感じている場合は、ディレイを使うのが効果的です。

パラメータや実際の効果はリバーブと似ているところがありますが、どちらも「長すぎ・多すぎは避けた方がいい」ということは共通しています。

Feedbackの調整

Delayのパラメータ「Feedback」を少なめにしておけば、他の音を邪魔することはありません。

このパラメータの値は、その時にどんな音を使っているかによって大きく異なりますので、ちょうどいいラインを探ってみましょう。

Delay Timeの調整

Delay Timeは、ディレイ音の速さ(リズム)を決めるパラメーターです。

他のパートのリズムとディレイのリズムの噛み合わせをチェックしながら調整してみましょう↓(2:56~3:31)

リバーブもディレイも、エフェクトがかかった音をソロで聞いてみると調整しやすくなりますので、ぜひお試しください↓(3:37~3:44)

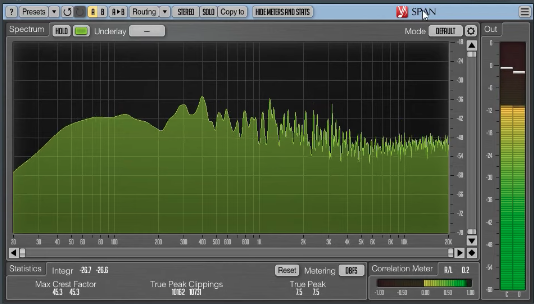

ミックスのコツ2.スペクトラムアナライザーで足りない周波数を確認する

スペクトラムアナライザーで周波数を確認し、足りない周波数を確認することもミックスにおけるコツの1つです。

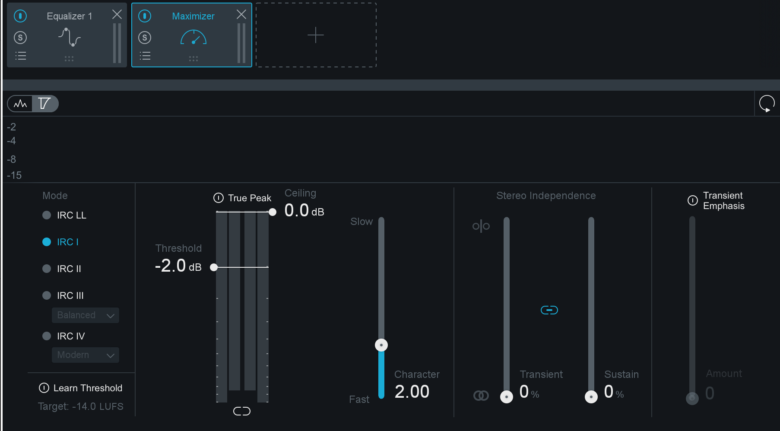

スペクトラムアナライザーはどのプラグインを使えばいい?

周波数の確認は、EQでもスペクトラムアナライザーのプラグインでもOKです。

EQでは、Fabfilter社「Pro-Q3」が最も有名なEQプラグインの1つで、画面がとても見やすいのでおすすめです。

無料のプラグインであれば、SPAN社「Voxengo SPAN」がおすすめです。

スペクトラムアナライザーの使い方

スペクトラムアナライザーをDAWのマスター(Stereo Out)に追加し、しばらくスペクトラムを見てみましょう。

すると、「1~2kHzの音が少ない」「低音域が足りていない」という特徴がわかってきます。

もし1~2kHz付近が足りていないと感じたら、ウッドブロックやクラップ、スナップなどの音を追加して、その周波数帯域を埋めてみましょう。

もしくは、現時点で1~2kHz付近を鳴らしているパートにEQを追加し、1~2kHz付近を持ち上げるというやり方でもOKです。

周波数帯域によって調整するべきパートは異なりますので、ご自身でいろいろ試しながら足してみてください。

ミックスのコツ3.ホワイトノイズを足して迫力と充実感を足す

最後は、ホワイトノイズで充実感を出す方法です。

ホワイトノイズは全ての周波数をほぼ平等に鳴らしている音なので、足りない周波数帯域を埋めるのに便利です。

曲中で、後ろでほんの少しだけホワイトノイズを鳴らしてみましょう。

この時、オートメーションを使ってボリュームを調整してもOKです。

たとえば、このような工夫ができます。

サビは盛り上がるので、Aメロよりも大きくホワイトノイズを出す

足りない周波数帯域に応じてオートメーションを書き換えよう

曲の場面によって、足りない周波数帯域は異なります。

そんなときは、ホワイトノイズにEQをかけ、足りない部分を補うようにEQにオートメーションを使いましょう。

例えば「Aメロは高音域だけが足りない」と思ったら、BメロのときだけEQで中音域以下をカットしましょう。

逆に、Bメロで中音域が足りないと感じたら、EQで中音域だけを残したホワイトノイズを加えてみましょう。

プラスでMS処理を使うと、音の広がりもコントロールできるのでおすすめです。

ご利用は「控えめに」

このテクニックは、あくまでも「どうしても足りなかった部分を補うためのテクニック」です。

このテクニックを知ったからといってガンガン使ってしまうのはNG。

ほんの少しだけ使うようにし、気づくか気づかないか微妙なラインぐらいにしておきましょう。(6:23〜)

迫力と充実感のあるミックス(MIX)をする3つのコツまとめ

以上が「迫力と充実感のあるミックスをする3つのコツ」でした。

コツ2.スペクトラムアナライザーで足りない周波数を確認する

コツ3.ホワイトノイズを使って足りない周波数を補う

当サイトでは、他にも迫力と充実感のあるミックスにするためのコツをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓

書跡でミックスを学びたい方には、こちらがおすすめです↓