今回は、Pyramindのインストラクター・Ryan Reyが解説する「五度圏(サークルオブフィフス)を活用する5つの方法」をまとめました。

この記事では、その活用法の2つ目「ダイアトニックコードを確認する」をご紹介します。

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ

「五度圏」と聞くと、なんだか難しそうな音楽理論の話に聞こえるかもしれません。

しかし、そもそも五度圏を知らないという方にも理解できるように、できるだけ噛み砕いて説明していますのでご安心ください。

ダイアトニックトライアドを確認する

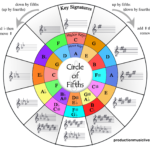

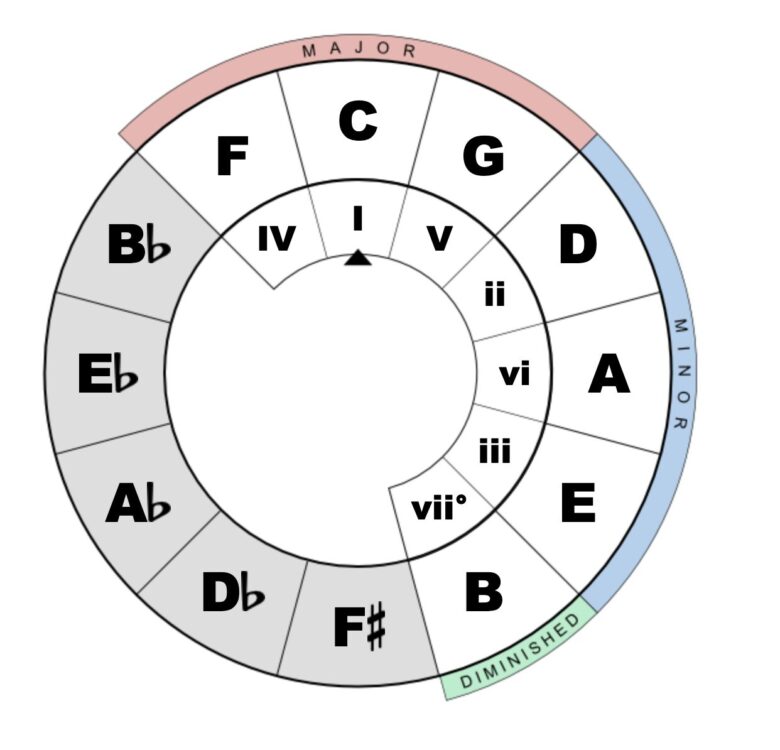

この五度圏は、ダイアトニックトライアドを確認するのに使えます。

言い換えると、そのスケールでよく使われるコードを把握するのにとても役立ちます。

トライアドとは?

ルート音・3度・5度の3つの音で構成された和音を指します。

たとえばC・E・G(ドミソ)や「E・G#・B(ミ・ソ#・シ)」などです。

ダイアトニックトライアドとは?

ダイアトニックトライアドとは、スケール上にある音のうち、ルート音・3度・5度の3つの音で構成された和音のことをいいます。

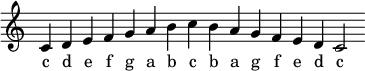

Cメジャーキーでの例

Cメジャーキーは、#もbもついていません。

つまりこのキーでは、ピアノの鍵盤でいうと白鍵のみを使い、黒鍵は使いません。

ということは、Cメジャーキーのトライアドは、どの音をルートにしたときもすべて白鍵の音で成り立つ、ということになります。

実際に確認してみましょう。

Cメジャーキーのトライアドはこのようになります。

引用:http://www.cyberflotsam.com/images/Music_Triad1-1.gif

ピアノで弾く場合は、「ド・ミ・ソ」の手の形をそのまま右にずらしていくだけです。

メジャーコードとマイナーコードもわかる

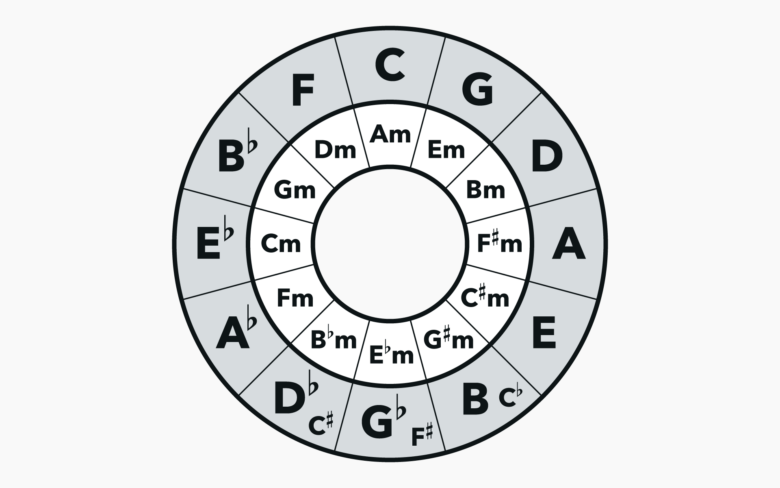

実は五度圏の表を見るだけで、そのダイアトニックコードがメジャーコードになるのか、マイナーコードになるのかもわかります。

メジャーキー(外側の円)の場合、その音と左右にある音がルートになるときにメジャーコードになります。

こちらの図が非常にわかりやすいです。

対象のスケールの1つ左から数え始めて、メジャー3つ→マイナー3つ→ディミニッシュという順番で並んでいます。

これを理解すれば、もうコードの種類で迷うことはないでしょう。

Cメジャーキーでの例

Cはもちろんメジャーコードになりますが、Cの左右にあるFとGのときもメジャーコードになります。

C(1th):ド・ミ・ソ

F(4th):ファ・ラ・ド

G(5th):ソ・シ・レ

それ以外のときは、マイナーコードかディミニッシュコードになります。

Gメジャーキーでの例

では、Gメジャーキーの場合を見てみましょう。

Gメジャーキーでは、#が1つ、Fにつきます。

コードにおいては、Gはもちろん、Gの左右にあるCとDがルートのときにメジャーコードになります。

G(1th):ソ・シ・レ

C(4th):ド・ミ・ソ

D(5th):レ・ファ#・ラ

ついでに平行調のコードも確認する

前回の「スケール編」で、平行調の解説をしました。

ざっくり言うと、平行調とは同じb・#数のメジャーキーとマイナーキーのことです。

たとえば、Cメジャーキーの平行調はAマイナーコードです。

どちらも、bと#が0個のスケールです。

つまり、さきほどのこの五度圏表を見れば、平行調のダイアトニックコードも確認できます。

たとえばCメジャーキーのときにマイナーコードになっているなら、Aマイナーキーのときもマイナーコードになることがわかります。

マイナーキーは円の内側に書かれていますが、この場合はその音と、左右となりの音がルート音のコードのときにマイナーになります。

並び方はメジャーキーと同じですが、ルート音(先ほどの画像における矢印)の位置が異なります。

ついでにスケール音も確認する

各スケールは全部で7音ありますが、どの音をどのスケールで確認するかもチェックできます。

さきほどの例だと、メジャー・マイナー・ディミニッシュ、いずれかに属している音はそのスケールに入っている音です。

五度圏におけるダイアトニックコードの確認方法まとめ

今回もボリュームたっぷりお届けしましたが、内容をまとめるとこのようになります。

メジャーキー(外側の円)の場合、その音と左右となりの音がルート音になるとき、メジャーコードになる

マイナーキー(内側の円)の場合、その音と左右となりの音がルート音になるとき、マイナーコードになる

(いずれの場合も、平行調も同じダイアトニックコードになる)

次回、活用法3つ目は「近親調」に関する内容です🔻

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ