今回は、Pyramindのインストラクター・Ryan Reyが解説する「五度圏(サークルオブフィフス)を活用する5つの方法」をまとめました。

この記事では、その活用法の1つ目「スケールを確認する」をご紹介します。

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ

「五度圏」と聞くと、なんだか難しそうな音楽理論の話に聞こえるかもしれません。

しかし、そもそも五度圏を知らないという方にも理解できるように、できるだけ噛み砕いて説明していますのでご安心ください。

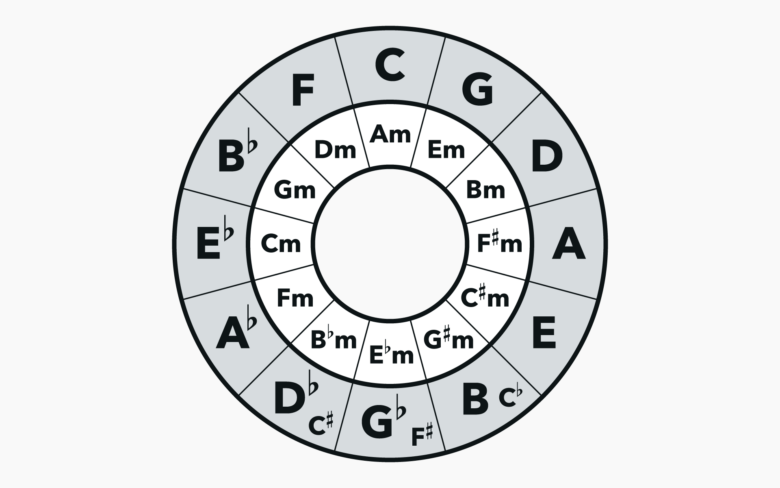

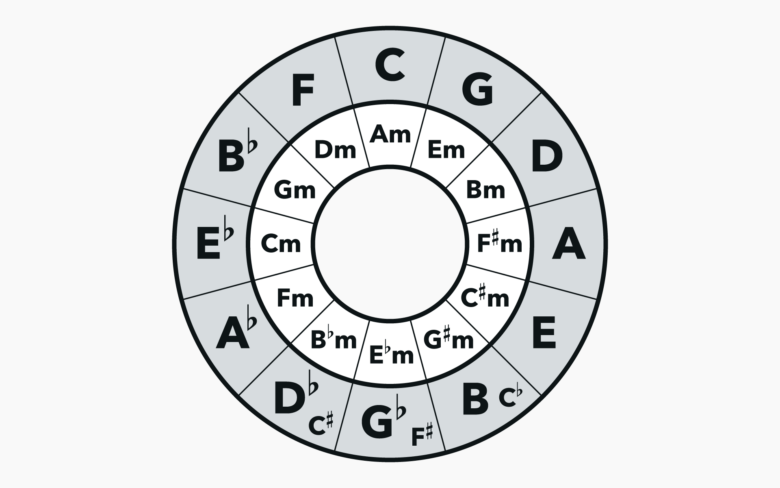

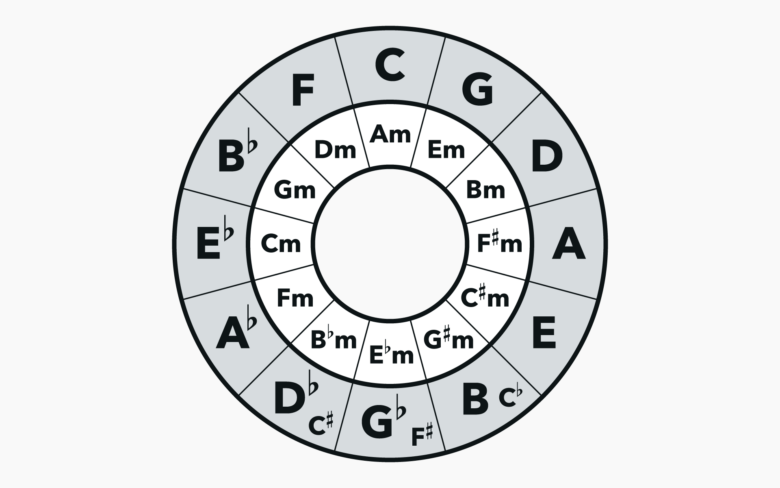

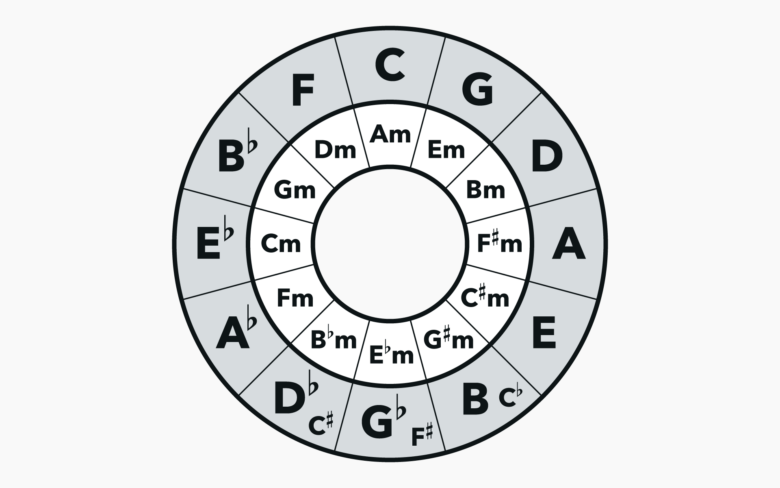

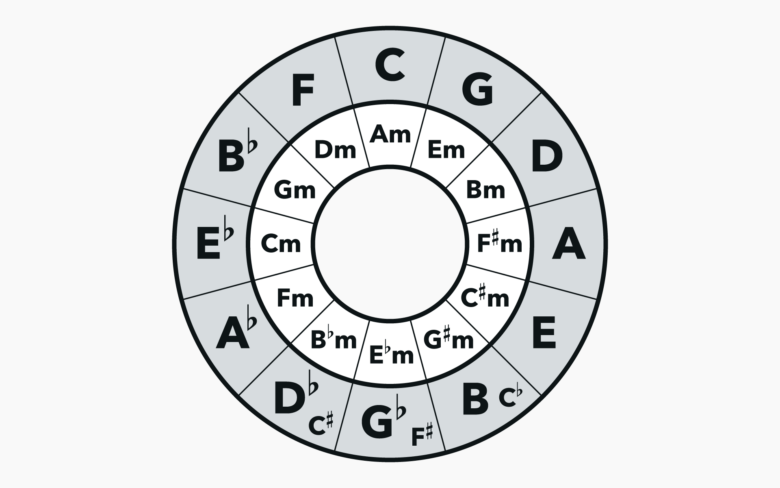

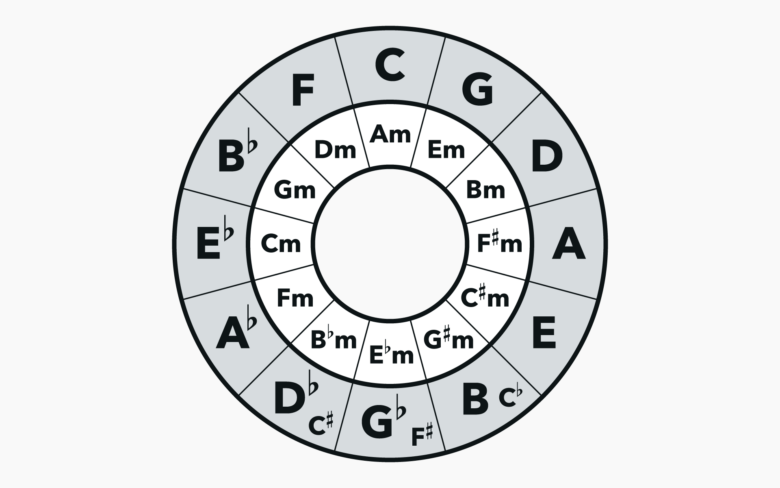

五度圏の画像

まずは五度圏の画像を確認しましょう。

今回の記事は、この画像を見ながら読み進めることをおすすめします。

音階の読み方

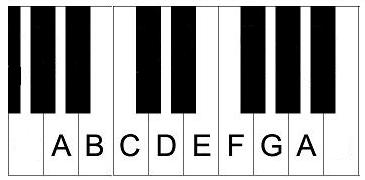

図中のアルファベットが何を意味しているかもおさらいしましょう。

画像中のA~Gのアルファベットは、それぞれ「ドレミファソラシド」の音階を意味しています。

C:ド

D:レ

E:ミ

F:ファ

G:ソ

A:ラ

B:シ

これさえ押さえておけば、大丈夫です。

最初はこの表記の仕方に慣れないかもしれませんが、だんだんと慣れますのでご安心ください。

音階の並び方

五度圏を見ると、真上のCから右回りに、C→G→D→A→E→B→Fと並んでいます。

これは、ピアノの鍵盤で見た時に、次の音が5つ上の音になるように並んでいます。

Cメジャーキーで考えたとき(#も♭もないとき)、C(ド)の5つ上はG(ソ)になります。

G(ソ)の次はD(レ)ですが、Gの5つ上の音はDです。

このように、五度圏の表は、右回りに5つ上の音を並べています。

五度圏の活用方法:スケールを確認する

五度圏を活用法する方法の1つに「スケールを確認するために使う」があります。

この五度圏の表を見れば「どのスケールに#(シャープ)や♭(フラット)が何個ついているか?」を確認できます。

たとえば、円の外側の一番上に書いてある赤色の欄「C」は、Cメジャーを表しています。

その右隣はGメジャーです。

表を見てお気づきかと思いますが、Cメジャーから右に行くと、#(シャープ)が1つずつ増えていきます。

逆にCメジャーから左に行くと、♭(フラット)が1つずつ増えていきます。

たとえばGメジャーなら、スケール上で#が付くのはファだけだということがわかります。

#と♭が付く規則性

また、新しく足される#や♭にも規則性があります。

#は、そのスケール名の音の1つ下の音に付く

♭は、そのスケール名の音の4つ下の音に付く

「スケール名の音」とは、たとえばGメジャースケールなら「G」、B♭メジャースケールなら♭を抜いて「B」を表します。

それでは詳しく見ていきましょう。

五度圏の右半分・#の場合

まずは五度圏の右半分、#の場合です。

Cメジャースケールには#も♭もありませんでしたが、Gメジャースケールになると、Gの1つ下の音であるFに#が付きます。

Gメジャースケールから一つ右に回り、Dメジャースケールに行くと、Dの1つ下の音であるCに#が新しく付きます。

このとき、一つ前のGメジャースケールのときに出てきたF#は引き継がれます。

つまり、Dメジャースケールの#はFとCの2つに付きます。

別の考え方として、「スケール名の音の半音下の音がスケールに加わる」という考え方もできます。

Gメジャースケールなら、Gの半音下はF#ですので、Fに#が付くことになります。

五度圏の左半分・♭の場合

次は五度圏の左半分、♭の場合です。

たとえばCメジャーの左隣、Fメジャースケールを見ていきます。

Cメジャースケールには#も♭もありませんでしたが、Fメジャースケールになると、Fの4つ上のBに♭が新しくつきます。

さらにFメジャースケールの左隣、B♭メジャースケールになると、Bの4つ上、Eに新しく♭がつきます。

このとき、一つ前のFメジャースケールのときに出てきたB♭は引き継がれます。

つまり、B♭メジャースケールの♭はBとEの2つに付きます。

これらの規則をまとめると、このようになります。

五度圏の右半分(#系スケール)

・右に行けば行くほど、#が増えていく

・新しく#が付くのは、スケール名の音の1つ下の音

「スケール名の音の半音下が新しくスケールに加わる」と考えてもOK

五度圏の左半分(♭系スケール)

・左に行けば行くほど、♭が増えていく

・新しく♭が付くのは、スケール名の音の4つ上の音

マイナースケールの場合

ここまではメジャースケールについてお話をしましたが、マイナースケールの場合はどうなるのでしょうか?

もうすでにお気づきかもしれませんが、実は五度圏の画像の内側の円はマイナースケールを表しています。

ちなみに並び方は外側のメジャースケールと同様、右に行くと5つ上の音になります。

手っ取り早くマイナースケールの♭と#を確認する

この五度圏は、手っ取り早くマイナースケールの♭と#を確認することができます。

たとえばAマイナースケールは、#と♭が1つもついていないスケールです。

そしてメジャーキーにも、#と♭が一つもついていないスケールがあります...Cメジャースケールです。

実は、五度圏ではメジャースケール・マイナースケールで、同じ#数・♭数のものが縦に並ぶように書かれているのです。

実際に見てみると、Cメジャースケールの内側にはAマイナースケールがあります。

ちなみに、CメジャースケールとAマイナースケールのように♭数・#数が全く同じスケールを平行調と呼びます。

例えば「Cメジャースケールの平行調はAマイナースケール」という使い方をします。

最初は組み合わせを覚えるのが大変かもしれませんが、この五度圏を見れば平行調もすぐにわかります。

五度圏の活用方法1つ目「スケールを確認する」まとめ

今回の内容をまとめると、このようになります。

五度圏の2つの円

外側の円はメジャースケール、内側の円はマイナースケール五度圏の音の並び方

ピアノの鍵盤で見た時に、次が5つ上の音になるように並んでいる

五度圏の右半分(#系スケール)

右に行けば行くほど、#が増えていく・新しく#が付くのは、スケール名の音の1つ下の音

「スケール名の音の半音下が新しくスケールに加わる」と考えてもOK

五度圏の左半分(♭系スケール)

左に行けば行くほど、♭が増えていく

新しく♭が付くのは、スケール名の音の4つ上の音

平行調を確認する方法

縦に並んでいるスケールが平行調

次回は、活用法の2つ目「各スケールのコードを把握する」をご紹介します!

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ