このような疑問にお答えする内容です。

われわれ日本人は無意識に作っている「邦楽・J-POP」は、客観的に見るとどんな特徴があるのでしょうか?

Redditに投稿された質問

現代の日本音楽において、どういったサウンドが「日本音楽(J-POP)」らしさを作っているのでしょうか?

たとえば、きゃりーぱみゅぱみゅの「PON PON PON」や、坂本龍一の「Merry Christmas Mr. Lawrence」。

言葉で表現するのは難しいのですが、これらを聞いたときに「日本の音楽だな」と思ったんです。

このように感じるのには、何か技術的な理由があるのでしょうか?

日本の伝統音楽が関係しているのでしょうか?

Redditでの回答:テクニックというより「共通認識」の違い

おそらく、音楽的なテクニックではなく「共通認識・常識の違い」から来ているのだと思います。

たとえば同じ西洋人でも、あなたが「安いっぽい」と感じる音が他の人にとっては許容範囲内の音だったりしますよね。

他にも、「普通」と感じるような音も、他の人にとっては「みにくい音」と感じる音になったりします。

そのため、「ペンタトニックを使ってジャズっぽい感じにすればいい」のように要約することは難しいです。

ここでは、個人的に考える「日本っぽい音にするためにやるべきこと・やらない方がいいこと」を解説していきます。

日本っぽいサウンドにするために「やるべきこと」

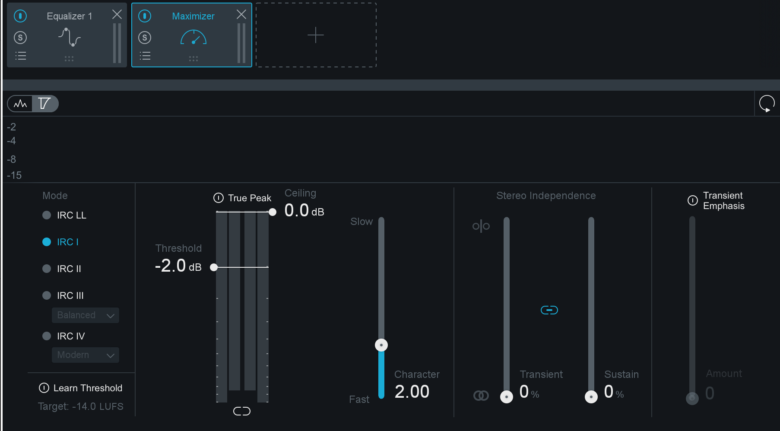

(この記事の最後に、こちらの詳細解説をします)

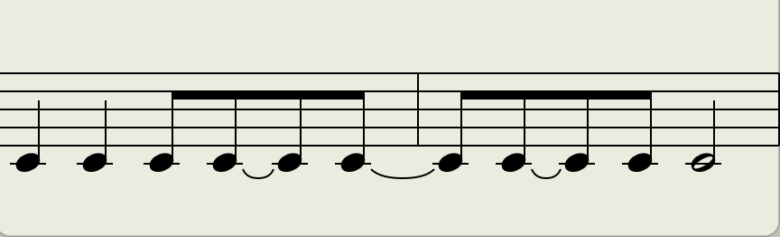

↓リズムの例

(もちろん、日本の音楽以外でも言えることです)

bVIを使い、半音3つ分上がるのが一般的。

日本っぽいサウンドにするために「やらない方がいいこと」

・重く、過度なシンコペーションを使う。

伴奏で中程度のシンコペーションを使うことはよくあります。

シンコペーションの効果的な使い方は、この動画がすごくわかりやすいです。

・「シャープな」コードを使う。

たとえば通常であればマイナーコードが来るであろう場所にメジャーコードを使うなど。(sus4を使ってやわらかいサウンドにしたり、よりキレイなセクション(サビなど)で意図的にコントラストをつけたい時はのぞく)

これはポピュラーな手法ではありませんし、加えて不快なサウンドになります。

フラットを使った手法はよく使われており、こちらの方が適切なサウンドになります。

・リディアンモードスケールを使う。

他のスケールは、西洋音楽と同様よく使われています。

(中でも、ドリアンやエオリアンは日本の音楽でよく使われています)

それに比べ、フリジアンは(ちょっとだけ)使われていません。

リディアンは他のモードに比べてシャープなイメージがあるからか、あまり使われていない印象です。

すべての音を合わせた時のサウンドがポイント

ここでは、この記事内に出てきた「日本っぽいサウンドになるように音を選ぶ」について解説します。

坂本龍一氏の「戦場のメリークリスマス」では、日本っぽいサウンドになるように音が選ばれています。

なぜ日本っぽいサウンドになるの?

Bbマイナーキーの平行調はDbメジャーキーです。フラット・シャープの数が全く同じ)。

Dbメジャーキーだと、4度と7度を抜いていることになります。

ヨナ抜き音階は沖縄音楽などでよく使われる音階で、日本の伝統音楽っぽいサウンドになります。

この解説は、この動画で解説されています。

海外プロデューサーが思う「日本らしい音楽とは?」まとめ

今回はたくさんの手法をご紹介しました。

これらのテクニックを組み合わせたり曲に合わせて使い分けることで、思い通りに「日本っぽい曲」ができるようになるでしょう。

ぜひおためしください。

当サイトでは、他にも日本の音楽に関する記事をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓