今回は作曲家・サウンドデザイナーのMikael Baggströmが解説「30分で学ぶOmnisphereの使い方」をまとめました。

この記事ではそのうち「メインビュー・レイヤービューの使い方」の部分をまとめています。

Omnisphereの使い方シリーズ

Omnisphereの「メインビュー」とは?

画像:動画より

メインビューは、Omnisphere画面中央にあるタブのうち、「MAIN」と書かれた部分の画面です。

ここは、A~Dまでのレイヤーなどを全てまとめて調整する画面です。

たとえば、メインビューでフィルターをかけた場合、使っているレイヤーすべてに対してフィルターがかかります。

そのため、使っているレイヤーすべてにかけたいエフェクトや設定は、メインビューでまとめて行うとよいでしょう。

Omnisphereの「レイヤービュー」とは?

画像:動画より

レイヤービューとは、MAINタブの右にあるA~Dの各レイヤーをエディットする画面です。

各レイヤーを個別にエディットすることができます。

シェア(Share)

画像:動画より

メインビュー左にある「SIGNAL PATH」は、デフォルトではNormalになっています。

Normalにすると、レイヤーはそれぞれ独自のパラメータを持つことになります。

つまり、レイヤーAとレイヤーBでは、それぞれ違う設定のフィルターをかけることができます。

対して「Share」にすると、ライトが黄色に点灯し、すべてのレイヤーが設定を共有(シェア)します。

そのため、どれか1つのレイヤーを変えると、他全てのレイヤーにあるパラメータも同様に変わります。

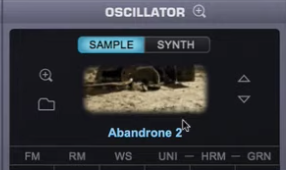

ウェーブフォームを変える

音色を変える方法は、プリセットを選ぶだけではありません。

各レイヤーの「OSCILLATOR」の部分でも、音色を変えることができます。

まずは、ウェーブフォームを変えてみましょう。

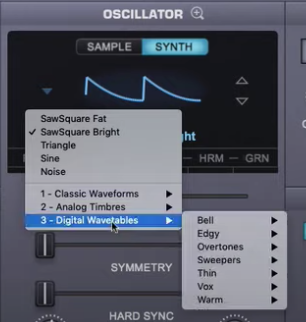

「SYNTH」タブを選択し、右クリックをすると、たくさんの種類のウェーブフォームを選ぶことができます。

画像:動画より

各設定を「ZOOM」する

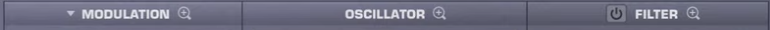

前回も少し触れましたが、Ominsphereでは、より詳細な設定ができる「ZOOM画面」があります。

これは「MODULATION」や「OSCILLATOR」など、画面上にあるパラメータの右についている「+マーク+虫眼鏡マーク」のボタンを押すことで開けます。

画像:動画より

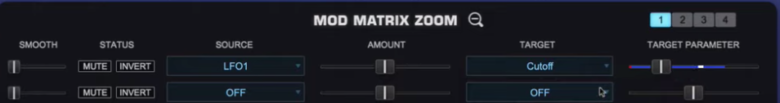

例えば、「MODULATION」のZOOM画面にあたる「MOD MATRIX ZOOM」の画面で、LFO1をCutoffに適用させてみましょう。

元の画面に戻ると、MODULATION欄にあるCutoffがしっかり動いています。

画像:動画より

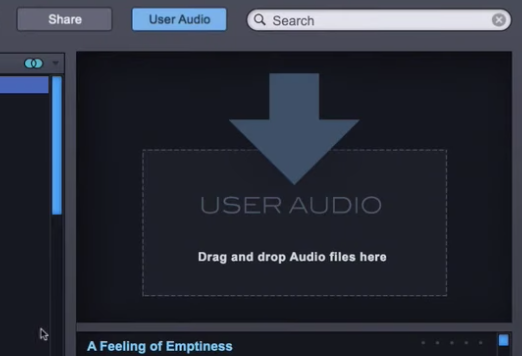

Omnisphereで手持ちのサンプルを使う

ウェーブフォームだけでなく、自分が持っているサンプル(オーディオファイル)を取り込み、エディットすることもできます。

これは、Omnisphereの大きな魅力の一つでしょう。

画像:動画より

まず、画面の「OSCILLATOR」の部分を「SAPMLE」にし、画面内をクリックしてプリセットブラウザに飛びます。

ここまでは、プリセットを選ぶ方法と変わりありません。

次は、画面右側の「USE AUDIO」の欄に、ご自身がお持ちのオーディオサンプルをドラッグ&ドロップします。

画像:動画より

こうしてオーディオを取り込めば、自分が持っているオーディオを、Omnisphere内で自由にエディットすることができます。

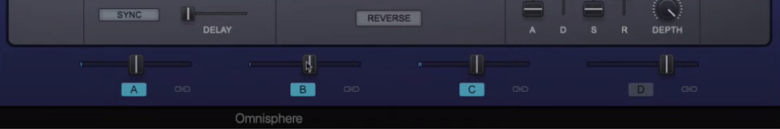

各レイヤーのバランス調整

A~Dまでの4つのレイヤーを使うことができますが、これらのレイヤーの音量をそれぞれ調節したい場合もあるでしょう。

その際は、「MAIN」タブのうち、画面中央の「NOTES」「LAYERS」のタブのうちの「LAYERS」をクリックします。

あとは、各レイヤーの音量を調整するだけでOKです。

画像:動画より

もしくは、Omnisphereの画面一番下のフェーダーを調節してもOKです。

画像:動画より

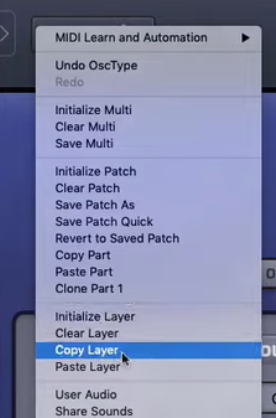

レイヤーをコピーする

ちなみに、レイヤーは丸ごとコピーすることができます。

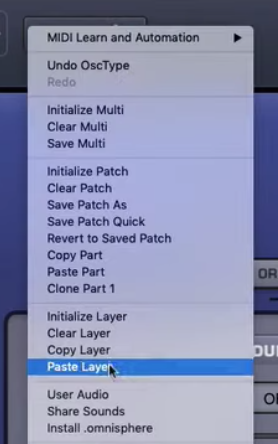

コピー元となるレイヤーを開いたあと、左上の「UTILITY」をクリックし「Copy Layer」を選びます。

画像:動画より

そのあと、ペーストしたいレイヤータブを開き、再度UTILITYを開き「PASTE Layer」をクリックします。

画像:動画より

テストしたい時などは、このように他のレイヤーにコピペ・試してから新しい音作りを試すのがいいでしょう。

次回Part5「FXラック・アルペジエイター」の解説はこちら↓

Omnisphereの使い方シリーズ