ドリアンとかフリジアンとかモードの存在は知っているけど、実際にどう使えばいいの?

借用コードの使い方が知りたい!

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

数々の音楽教育を行なっているMusicians Inspiredが教える「7つのモードと借用コード・モーダルインターチェンジの使い方」をまとめました。

前回のモードの基本に引き続き、今回は借用コードとモーダルインターチェンジの使い方を具体的に解説していきます。

これを使うと楽曲に彩り・おもしろさが出てきますので、ぜひお試しください!

はじめに

前回は、各モードの説明や特徴について解説しました。

こちらを知っている前提で解説していきますので、まだご覧になっていない方は一度目を通してから先に進むことをおすすめします↓

各モードはそれぞれ使っているコードが違いますが、一体どのようにして使えばいいのでしょうか?

早速解説していきます!

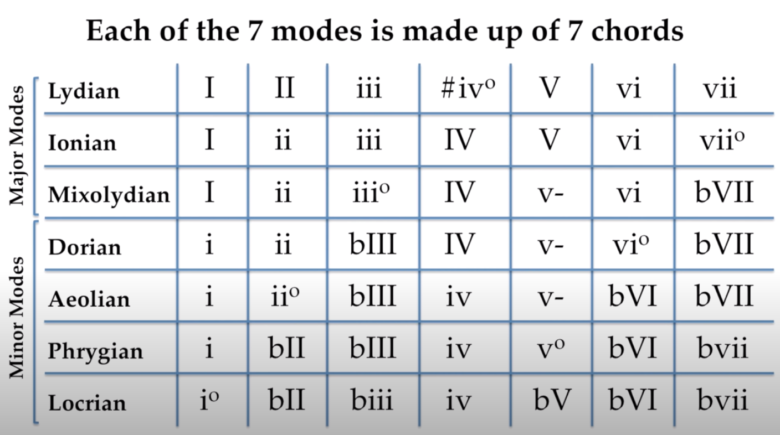

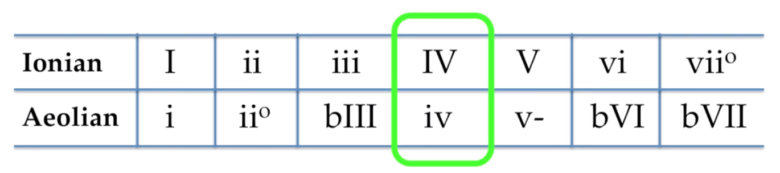

動画より。大文字のローマ数字はメジャー、小文字のローマ数字はマイナーコードを示しています

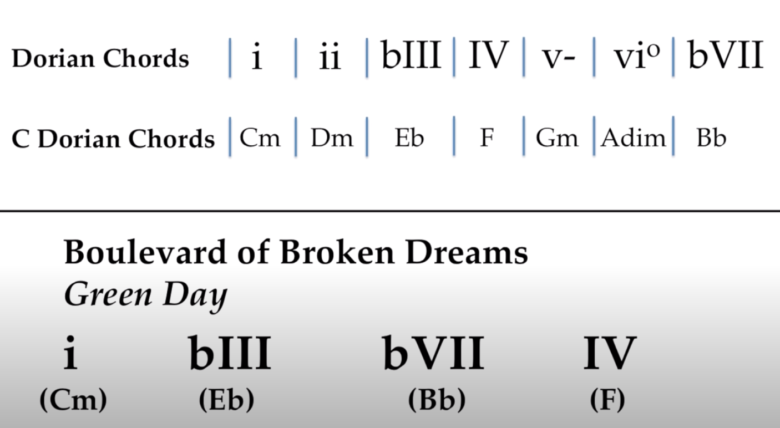

ドリアンモードを使った楽曲の例

まずは、Green Dayの「Boulevard of Broken Dreams」という楽曲を例に見てみましょう。

画像:動画より

この曲はドリアンモードを使って書かれています。

ドリアンモードを感じる要素

この曲を聞いた時に「ドリアンモード」を感じる要素としては、2つ挙げられます。

- コード進行がそのモードのコードだけでできている

- コード進行が「特徴的なコード」から「ホームコード(1st)」に進行している

まず、この「i bIII bVII IV」は、すべてドリアンモードにあるコードです。

そのため、この点から「ドリアンモードである」という雰囲気を感じ取ることができます。

画像:動画より

「モードらしさ」を出す方法

また「特徴的なコード」、つまり「ドリアンモードにしかないコード」もしくは「そのモードを印象付けるコードで、他のモードと差別化を図れるコード」を使っていることも要素の一つです。

それでは確認のため、他のモードのコードを見てみましょう。

画像:動画より

マイナー系の他のモードを見てみると、4th(IV)がメジャーコードなのはドリアンだけです。

メジャー系の他のモードを見た場合も、1st( I )がマイナーなのはドリアンだけです。

つまりIVからiに行くコード進行には、IVとiという「ドリアンの特徴的なコード」を使いつつ、ホームコード( i )に戻っているという2つの要素があるのです。

メジャースケール・マイナースケール以外、つまりアイオニアン・エオリアン以外のモードを使って作曲する場合は、このような要素を取り入れると、より「そのモードらしさ」を出すことができるでしょう。

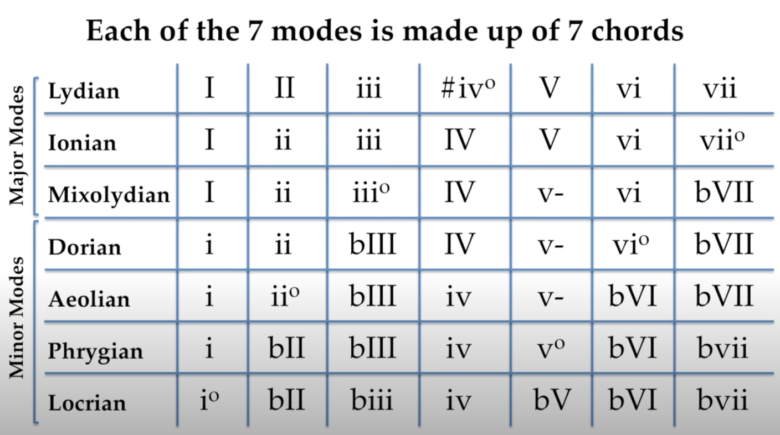

借用コード・モーダルインターチェンジの例

それでは次は、一瞬だけ別のモードからコードを借りてくる例をご紹介します。

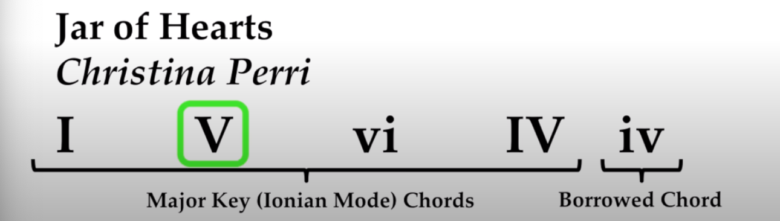

たとえばアイオニアンモード(=メジャーキー)からエオリアンモード(=マイナーキー)のコードを借りてくる場合。

画像:動画より

4thのコードを見てみると、アイオニアンの場合はメジャーコード(IV)ですが、エオリアンだとマイナーコード(iv)になっています。

ちなみにフリジアンモードやロクリアンモードも4thはマイナーコード(iv)ですので、「フリジアンorロクリアンからコードを借りてきている」という言い方もできます。

実際の例

Christina Perriの「Jar of Hearts」では、このような借用コードが使われています。

画像:動画より

それでは、実際に使われている進行を聞いてみましょう。

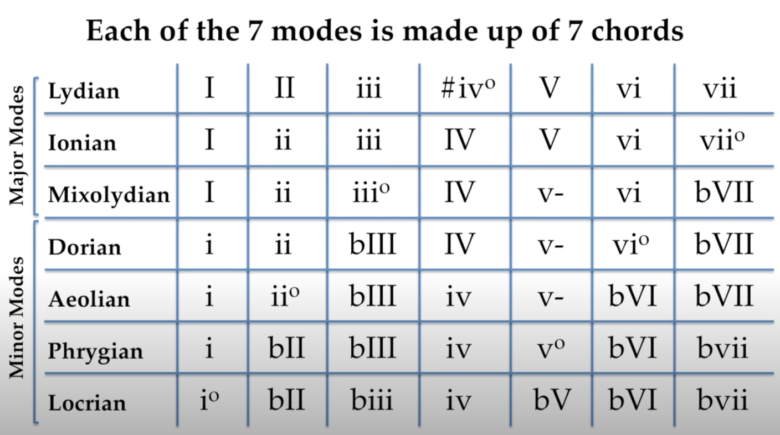

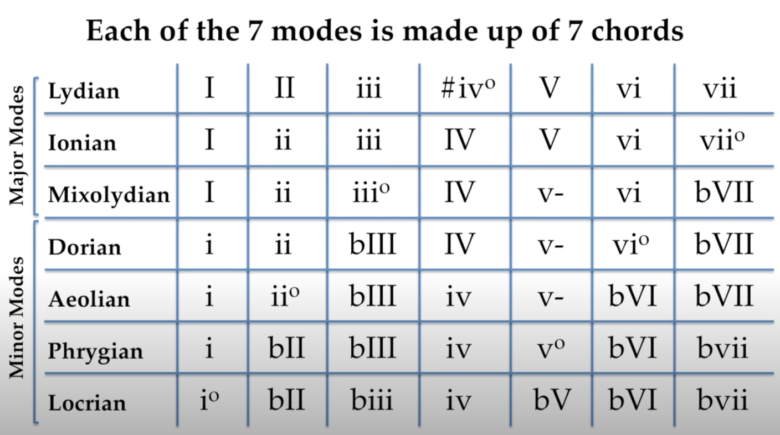

借用コードで借りてくる音は何でもいいの?

借用コードは、その曲にフィットするならどのモードから何のコードを借りてきてもOKです。

こちらの一覧表を見ながら、今ご自身で作っているコード進行に合いそうなものがないか、いろいろ試しながら作ってみるとよいでしょう。

画像:動画より

さらにモードについて知りたい方

さらにモードについて詳しく知りたい方は、「モードはどんな仕組みになっているのか?」「ゲーム音楽ではどのようにモードが使われているか?」を深くご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください↓

また、よりユニークなコード進行にするための「リハモ」については、こちらで解説しています↓