ミックスとかDTMで聞く「ゲインステージ」って何?どうやって設定すればいいの?

ミックスをしているけど、いまいち曲が大きな音で聞こえない…

レコーディング・作曲してる時って、どれぐらいの音量で作業を進めればいいの?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

数々のプラグイン・サンプルを販売するSpliceが教える「ゲインステージの設定方法」をまとめました。

「ゲインステージとは?」など基本的なところから、DTMにおいて具体的にどう設定するべきかまでまとめています。

MIX・音圧を上げるコツは「ゲインステージ」

ミキシング・マスタリングをしている人にとって、最も難しい工程の一つは「曲をより大きく聞かせること」でしょう。

しかし、目標の音圧に達することを目指しながら、曲のバランスを取るのは難しいです。

実は、ここで重要なのは「ゲインステージ」についてしっかり考え、注意を向けることなのです。

ゲインステージについてしっかり考えることができれば、ミキシングをした後、スピーカー・イヤホンから聞こえる音をより大きくすることができます。

ゲインステージに関わる基礎知識を確認しよう

おそらくDTMをしている方の中には「ヘッドルーム」「クリッピング」「ゲインステージ」という3つの言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。

まずは、こちらの用語をそれぞれ解説してきます。

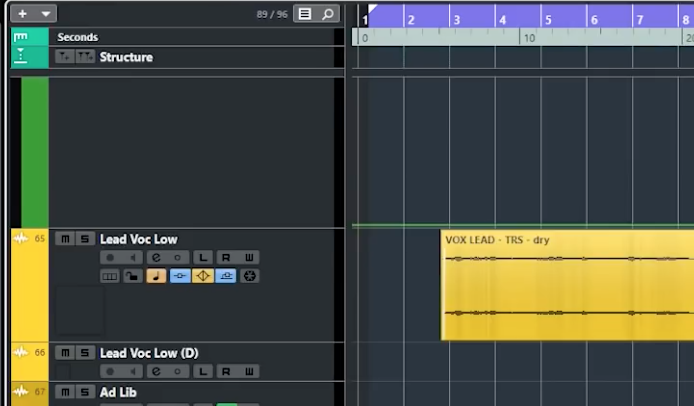

画像:記事より

ヘッドルーム(Headroom)

使っているDAWや機材で鳴らせるMAXの音量と今の曲の音量レベルの差のことです。

言い換えると、「音割れするまでの音量と、今の曲の音量の差」になります。

クリッピング(Clipping)

「音量メーターが赤に変わること・限界に到達すること」を指す言葉です。

クリッピングする=音割れし、本来あってほしくない音になってしまいます。

音がキレイにならないので、デジタルの世界では致命的です。

一方、アナログ機材を使う場合は、逆に音に温かみを加えることになることもあります。

ゲインステージ(Gain Staging)

ノイズやクリッピングを最小限に抑えるために、オーディオがすべての機材・プラグインを通った後、適切な音量になるようにすることを指します。

音量メーターが限界を超えてクリッピングしてしまわないよう、限界値までの間に適切な余白(ヘッドルーム)を作っておきます。

適切なゲインステージにする方法

それではここからは、具体的に「どのようにすれば適切なゲインステージを維持できるのか」について解説していきます。

作曲編曲・レコーディング中にゲインステージを確認しよう

実は、作曲編曲・レコーディング中にゲインステージを確認することは非常に重要です。

なぜなら、この段階ではクリッピングが起きやすいからです。

最近ではiZotope社の「RX」など、オーディオをキレイにするツールも出てきていますが、やはりミキシング・マスタリング前の段階からクリッピングしていては、ベストな音作りは不可能です。

適切なゲインステージをするために、まずは作った音・録音した音が機材・プラグインを通るときの音を一つ一つ確認していきます。

※インプットとアウトプットの音量を両方とも確認しましょう

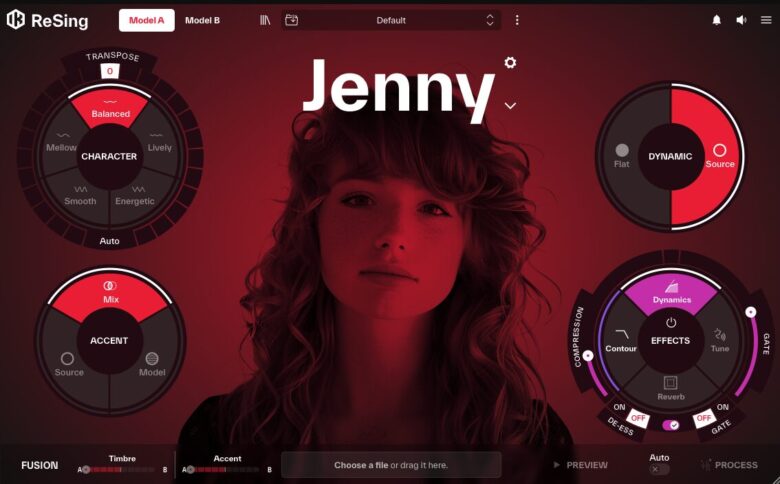

ボーカルの例

たとえばボーカルでよくあるのは、「マイクから入った音がプリアンプに入ったとき、プリアンプのアウトプットがクリッピングする」というパターン。

そのため、プリアンプを通った音がクリッピングしていないか、大きな声で歌ったときも音量メーターで見たときに余白がしっかりあるかどうかを確認しましょう。

同時に、何もしていない状態でノイズが入っていないかどうか、適切な音量であるかどうかも確認しましょう。

目安としては、音量メーターの60~70%ぐらいになるようにするのがおすすめです。

コンプレッサーを使っている場合

もしプリアンプにコンプレッサーを使っている場合は、インプットとアウトプットレベルが基本的にマッチしているようにしましょう。

つまり、コンプレッサーをかける前と後の音で音量に差がないようにすることが大切です。。

多くのコンプレッサーには「Gain」や「Makeup Gain」のツマミがありますが、これはコンプレッションした時に音量が小さくならないようにするためのパラメーターです。

これらのパラメーターを使いながら、コンプレッサーをかけることによって音量の変化がないようにしましょう。

レコーダーやDAWのメーターもチェック

レコーダーやDAWがクリッピングしていないかも確認しましょう。

ここでも、メーターに対して60~70%ぐらいになっているのがおすすめです。

これぐらいになるようにすれば、仮に一時的に音量が大きくなったフレーズが来てもクリッピングせずに済みます。

ミックス中に確認するべきこと

ミキシングの段階でゲインステージを適切にするのは、先ほどよりは簡単です。

たとえばBus(グループトラック)の音量メーターがクリッピングしていれば、シンプルにそれを下げればいいからです。

しかし、いくつかのポイントがあります。

ヘッドルームが重要

ミックス中にゲインステージをする上で最も重要なのは「ヘッドルームを確保すること」です。

ヘッドルームを確保すれば、ミックスをよりクリアに、そしてより大きく聞かせることができるようになるからです。

逆にヘッドルームを確保しないと、音量メーターの数字は大きいのになぜか音が小さく聞こえたり、息が詰まったように聞こえてしまうようになります。

空きスペース(ヘッドルーム)がないということは、最も重要な要素…「ダイナミクスがない」ということになるからです。

ダイナミクスの重要性

ダイナミクスとは「曲中における音量の差」のことで、曲をより大きく聞かせるための重要な要素です。

ダイナミクスがあれば、曲自体がよりダイナミックになり、音楽的にメリハリがあって面白く聞こえるようになります。

たとえばキックはより強く聞こえるようになりますし、ボーカルはより空気感・空間・広がりを感じる音になります。

各トラックのフェーダーを確認しよう

マスター(Stereo Out)の音量フェーダーがクリッピングしていないかを調べる前に、まずは各トラックやプラグインの音量フェーダーを見て、クリッピングしていないかを確認しましょう。

この確認を怠ると、ノイズが発生する原因になります。

ゲインステージ前後の違いを確認しよう

さて、ここまででゲインステージのセットは完了です。

最後は、本当にゲインステージができているかを確認しましょう。

確認するには、スピーカー(もしくはヘッドホン・イヤホン)の音量と、マスターフェーダー(Stereo Out、DAWの全体音量)を調整することで行います。

まず、マスターフェーダーをクリッピングするレベルまで上げてみましょう。

もちろん音は割れ、ダイナミクスもないように聞こえます。

ここで一旦マスターフェーダーを元に戻し、次はそのクリッピングした時の音量と同じぐらいの音量になるまで、スピーカーの音量を上げてみましょう。

マスターフェーダーはそのまま(ヘッドルームを十分確保した状態)で、スピーカーの音を上げます。

マスターフェーダーで聞いた時と同じ音量に聞こえる場合でも、音は割れません。

これはシンプルにゲインステージの重要性を示す方法ですので、ぜひ製作中はメーターに目を向けながら、制作を楽しんでください!

ちなみに他にもミキシングのコツがありますので、こちらもチェックするとよりよいミキシングができるようになります。