インドの音楽みたいな曲って、どうやったら作れる?

インド音楽の特徴は?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

インド音楽シリーズ最終回として、インド音楽で使われる楽器、演奏方法、特徴的な奏法「ドローン(Drone)」、楽曲構成について解説していきます。

インド音楽シリーズ

このシリーズを読めば「インドっぽい!」と思わせられる音楽を作る方法が学べますので、ぜひ参考にしてください。

※インドは地域によって言葉のスペルが異なることがありますので、そちらを了解の上、お読みください。

たとえば「ラーガ」は「Raag」「Raga」「Raaga」など、複数の書き方があります。

インド音楽で特徴的な演奏方法

みなさんが普段耳にするポップスや西洋音楽の特徴は、「とても複雑で絶えず変化していくハーモニー」や「コード進行」にあります。

しかし、インド音楽ではメロディアスなスケールとリズムが重要視され、これは西洋音楽よりも複雑で、たくさんの種類があります。

一方、ハーモニーはとてもシンプルで、完全5度や完全4度の音でドローン(Drone)を鳴らしながら演奏されます。

このドローン(Drone)は、インド音楽の特徴的な演奏の1つと言えます。

ドローン(Drone)とは?

ドローンとは、ある音が曲中ずっと(あるいは長時間)音を鳴らしていること、そのような伴奏のことを指します。

確かに、インドの伝統音楽を聞くと、ある音がずっと同じ音を鳴らし続け、その上でメロディーが動いていることが多いです。

このため、インドの楽器ではこのドローンを演奏しやすい楽器がたくさんあります(後述でご紹介します)。

インド音楽でよく使われる楽器

ここからは、役割別にインド音楽でよく使われる楽器をご紹介します。

打楽器:タブラ(Tabla)

インド音楽ではおなじみの打楽器で、2つの太鼓がセットになっているスタイルです。

一方のタブラを叩くと、共振してもう一方のタブラが鳴ります。

メロディー・ドローン用:シタール(Sitar)

インド音楽ではおなじみの弦楽器です。

メインの弦を弾くことで、そのすぐ下にある「タラブ(Tarab)」という弦が共鳴し、より長い音価の音が出せるようになります。

タラブもチューニングされているので、この弦を弾いてもOKです。

ちなみにこの弦を順番通りに弾くと、インド音楽ではおなじみのスケールサウンドが聞けます。

メロディー・ドローン用:サランギ(Sarangi)

バイオリンのように、ボーイング(弓を動かす)で音を鳴らす楽器です。

メインの弦を弾くと別の共鳴する弦も響いて音量が大きくなり、本体を叩くことで、打楽器的な役割もできます。

メロディー・ドローン用:ハーモニウム(Harmonium)

アコーディオンと少し似ている、最大4音までのドローンサウンドを鳴らせる鍵盤楽器です。

ドローン専用楽器:スルーティ(Shruti)

先ほどのハーモニウムのキーボードがないバージョンのような楽器で、非常にコンパクトです。

タンプラ(Tanpura)

4弦(5弦のこともある)の弦楽器で、ジリジリとしたサウンドが特徴です。

シタールと似ていますが、シタールとは違いフレットがありません。

ギターでいう「ブリッジ」の部分は、ユニークなサウンドを出すためにわざと弦がガタガタ鳴るように設計されています。

タンボウラ(Tamboura)、タンブラ(Tambura)とも呼ばれます。

インド楽器の特徴

シタールやタンプラなどは、インド音楽においてとても特徴的で、最も有名なサウンドでしょう。

特に上記の2つの楽器は、とてもジリジリ・ギザギザしたようなサウンドが特徴ですが、これは西洋音楽においてはあまり好まれない音色です。

もし西洋音楽でシタールのようなサウンドの楽器を使ったら、「楽器がおかしい、直さなきゃ」「嫌な音だな」と思うでしょう。

しかし逆に、インド音楽において弦楽器がバイオリンなどのようにとてもなめらかなサウンドだったら、それも「楽器がおかしい、直さなきゃ」と思われることでしょう。

とても面白い話ですが、これもインド音楽の特徴と言えます。

ドローンで演奏される音とうまくマッチさせるために楽器のチューニングは平均律ではなく、純正律を使っており、完全5度をベースにチューニングします。

(平均律と純正律の違いなどについてはこちらで解説しています)

その他の音のチューニングは、その曲のラーガによって変わってきます。

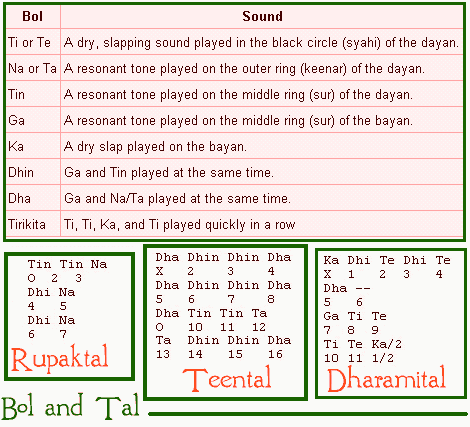

インド音楽のリズム:ターラ(Tala)

西洋音楽の場合は、よく使う「拍子」というものがある程度決まっており、大体は2拍子、3拍子、4拍子のいずれかで作られます。

一方インド音楽では、そのように短い拍子でフレーズを作っていくのではなく、「ターラ」という長いスパンでフレーズが作られます。

ターラは100種類以上もあり、このリズムのサイクルはとても長く、複雑です。

しかし、曲におけるセクションではターラを用いつつも、自由なリズムで演奏することもよくあります。

(イントロから楽曲の中盤までそのスタイルであることもあります)

こうのようないわゆる「拍子感」がない自由なリズムのセクションがあるのは、インド音楽の大きな特徴です。

西洋音楽におけるリズムはダンス音楽やマーチから来ていますが、インド音楽のリズムは「その曲から来ているもの」と言えるでしょう。

インド音楽の音色の特徴

インド音楽では、1つのメロディーを歌ったボーカルや楽器が、ドローンやリズム楽器などによって支えられています。

前述の通り、このような傾向は西洋音楽には見られず、また違う印象持たせる要素がいくつかあります。

たとえば、西洋音楽で使われる楽器を使っていない点や、西洋音楽におけるボーカルとは異なるボーカルのトーン・歌い方などです。

西洋音楽は通常、よりよい音のクオリティを作るためにビブラートをよく使う傾向があります。

一方インド音楽のボーカルでは、ビブラートなしで音色をコントロールすることが多いです(Part5でもご紹介した通り、装飾音は多用されます)。

インド音楽のリスナーは、ラーガのチューニングの巧みさを隠すサウンドではなく、ラーガにおいて不可欠である複雑な装飾音などを邪魔しないクリーンで透き通ったサウンドが大切だと考えています。

またボーカルだけでなく、楽器も同様です。

インド音楽では楽器の微妙なチューニングや装飾音を重視するので、インドの楽器を演奏する場合は、ビブラートをほぼ使わない・もしくは全く使わないのが一般的です。

インド音楽におけるソロの使い方

インド音楽では、ボーカルによるソロがとてもよく見られます。

一方、西洋音楽では楽器によるソロがよく見られます。

インドのメロディー楽器

インド音楽の場合、メロディー楽器の多くは弦楽器で、代表的なのはシタールです。

シタールは、他のラーガにチューニングを変更できるよう、可動のフレットがついています。

その他にも、スルバハール(Surbahar)といういわゆる「ベースシタール」という楽器や、サロード(Sarod)というフレットなしの楽器もあります。

シタールやサロードはリュート系の撥弦楽器です。

ヴィーナ(Vina)はツィター系の楽器で、ひょうたん型の共鳴器がついています。

これらの楽器の多くは、その楽器の一部の弦だけがメロディーを弾き、その他の弦はメロディー以外を弾くために使います。

メロディー用の弦以外では、ドローンやリズムを弾いたり、他の弦が鳴った時に共振させるためにわざと弾かないなどの使い方があります。

このような楽器の使い方により、インド音楽独自の「ジリジリとした弦楽器の音」が作れるのです。

ソロの弦楽器としてはあまり使われませんが、その他にもバンブーフルート(バンスリやヴェーヌ、Bansuri, Venu)などが使われます。

西洋音楽の楽器では、特にバイオリンがよく使われます。

インドのリズム楽器

リズム伴奏楽器として一般的に使われるのはタブラ(Tabla)です。

小さな2つの太鼓で、手で叩いて演奏します。

タブラは楽器の横にあるくさび(ウェッジ)を叩いて、ラーガに沿ったチューニングを行います。

スティックやビーターなどではなく手で叩いて演奏するため、より感情的に演奏したり、細かいニュアンスを表現したり、複雑な演奏をすることができます。

打楽器ではあるものの、熟練のミュージシャンであれば、リスナーにはまるでボーカルのフレーズを聞いているような感覚にさせることができます。

インド音楽の楽曲構成

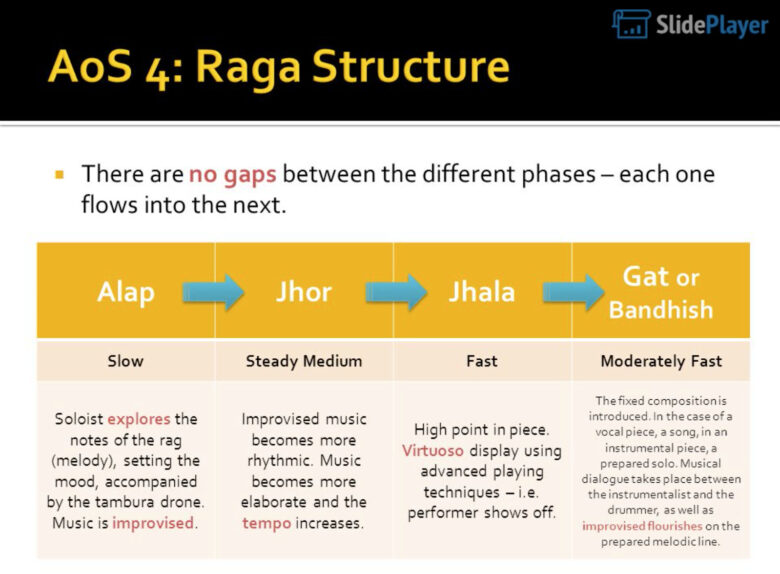

インド音楽には様々なスタイルの楽曲のスタイルがありますが、多くに共通しているのは「楽曲に3つのセクションがある」という点です。

インド音楽のセクション1:アーラープ(Alap)

いわゆる「イントロ」部分はアーラープ(Alap)です。

とても長く、ゆっくりで、自由なリズムで伴奏を行うセクションです。

ここでは、演奏者はラーガをだんだんと聞かせていきます。

西洋のロックやポップスなどのリズムに慣れてしまっているリスナーにとっては非常に理解しにくいところではありますが、インド音楽を理解している人であれば、このセクションはその演奏者のミュージシャンシップが最もはっきりわかるセクションになります。

インド音楽のセクション2:ガート(Gat)

次は「ガート(Gat)」で、打楽器を使ってターラ(リズムの一定サイクル)を使う部分です。

ここで楽曲のリズムを見せていき、より動的なサウンドになります。

ジョール(Jor)もガートと同じで「イントロ後にリズムがだんだん出てくる部分」ですが、ガートと違ってターラは使わず、低音弦楽器であるチカリ(Chikari)などを使って、より楽曲を動的にしていきます。

インド音楽のセクション3:ジャーラ(Jhala)

最後の「ジャーラ(Jhala)」では打楽器が入り、音楽はより速く、リズム的に複雑になっていき、クライマックスに向けて盛り上がっていきます。

最後は、Part4でも解説した「ティハイ(Tihai)」を使って曲を締めます。

この3つのセクションでは、基本的に即興で演奏されます。

最後のセクションでは、ソリストと打楽器奏者の間で密なコミュニケーション、協力、相互作用を引き起こして演奏します。

以上がインド音楽の解説でした。

特徴やルールがたくさんあるので全てを再現するのは大変かもしれませんが、一つでもご自身の楽曲に取り入れれば「インド音楽っぽさ」が加わるはずですので、ぜひトライしてみてください。

当サイトでは他にも音楽ジャンルやインド系の曲の作り方について解説していますので、ぜひこちらもご覧下さい↓

参考1:https://cnx.org/contents/adieWNR8@7/Listening-to-Indian-Classical-Music

参考2:https://www.youtube.com/watch?v=gSIyxncgzzg