生楽器を使った演奏をミックスしたいけど、コツはある?

アコースティックな楽器って、どうやってミックスしたらいいんだろう?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

DTMerおなじみのWavesが教える「アコースティックミュージックの9つのミキシングTips」をまとめました。

今回はPart3(最終回)として、7~9つ目のTipsを紹介します。

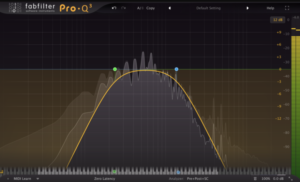

ミックスのコツ7.ハイパスを使っていらない低音域を削ろう

ベースやバスドラム(キック)、フロアタム以外の楽器は、基本的に中〜高音域に基本的な周波数が偏っています。

これらの楽器については、ハイパスフィルターを使い、いらない低音域をカットしてしまいましょう。

基本的には、75~120Hz以下にある低域を、6dB~12dBぐらい削るといいです。

この時、どこの周波数からカットしていくかは自分の耳で判断しましょう。

また、トラックをソロで聞いて判断するのではなく、全体で聞いて判断しましょう。

アコギをかき鳴らしたようなサウンドであれば、濁りの原因となる低めの音域をカットするとよいでしょう。

元記事の「Example 3」で、ハイパスフィルターを使った時と使っていない時の違いを聞き比べられます↓

ミックスのコツ8.薄くサチュレーションを使い、深みを加えよう

抵抗がある人もいるかもしれませんが、少しだけサチュレーションをかけることで、アコースティックサウンドを「ディストーションかけたな」と思わせることなく強調させることができます。

一番いい方法は、パラレル設定を使って徐々にサチュレーションをかけていくやり方です。

パラレル設定:「パラレルコンプ」「パラレルリバーブ」などのように、Sendトラックを使ってエフェクトを使った音を足す方法

たとえば、「Abbey Road Saturator」や「J37 Tape」などのサチュレーションプラグインを、AUXトラックに挿しましょう。

そして各トラックでSendでサチュレーションをかけます。

最初はSend量を少なめにし、そこから徐々に量を増やしていきます。

そして音に歪みが出てきたなと思ったタイミングで、Send量を少し減らします。

「マスターBusにサチュレーションを少しかける」というやり方でもよいのですが、この場合はより細かく調整する必要があります。

元記事の「Example 4」で、サチュレーションを使った時と使っていない時の違いを聞き比べられます↓

おすすめサチュレーションプラグイン

Waves社「Abbey Road Saturator」(単体購入よりもバンドル購入の方がお得です)

Waves社「J37 Tape」

お得なバンドル「Abbey Road Collection」に同梱されています。

Fabfilter社「Saturn」

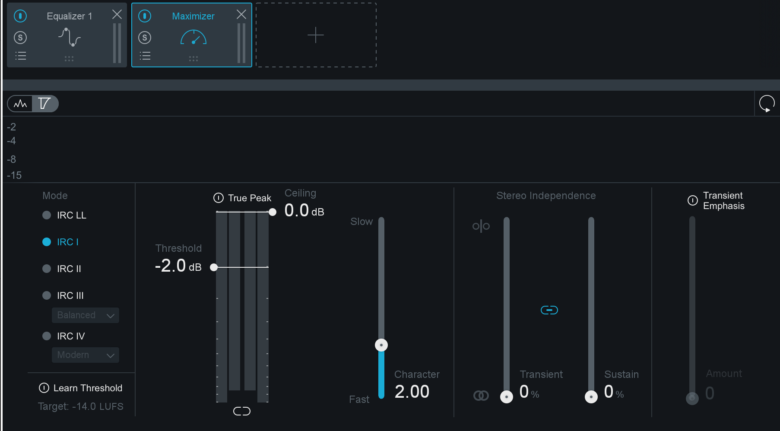

ミックスのコツ9.歯切れの悪いアップライトベース(コントラバス)にアタックを加えよう

アップライトベースは、レコーディングが少し難しい楽器です。

レコーディングをしても、音に丸みを帯びすぎたり、指で弦を弾いた時のアタック感が薄れやすいです。

このように音が録れてしまった場合は、EQでもうまく調整できないことがあります。

この場合は、マルチバンドトランジェントシェイパー(Waves社のTrans-Xなど)を使い、中音域以上のアタック成分だけをブーストしてみましょう。

もちろんいろいろ試してみるのは必須ですが、だいたい1kHzぐらいから探ってみるとよいでしょう。

以上で「生楽器のミキシングのコツ9選」の解説は終了です!

当サイトでは他にも生楽器のミキシングに関するコツをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓