今回は「You Such at Producing」が教える「よりよい音楽プロデューサーになるために僕が学ぶべきでなかった5つの習慣」をまとめました。

彼自身が音楽プロデュースの経験を通して、「これをもっと早く知っておけばよかった」と後悔したという5つのことについてお話していきます。

やってはいけない習慣1:常にクリッピング(音割れ)させている

プロになるためにやってはいけない1つ目の習慣は、「常にクリッピングさせている」です。

「クリッピング」とは、0dBを超えて音量メーターが赤になっている状態、つまり音量を超過して音割れしている状態です。

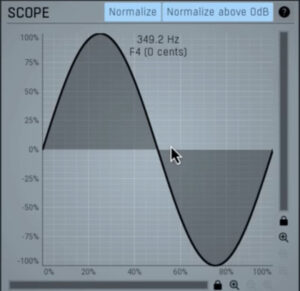

例えばとてもベーシックなサイン波の音は、通常このような形をしています。

とてもキレイでなめらかな曲線を描いている波形です。

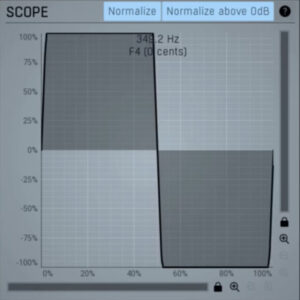

しかし、ここでクリッピングさせてしまうと、下のような形になってしまいます。

先ほどはキレイな放物線を描いていたのに、カクカクになってしまいました。

これと同じようなことがあなたの楽曲にも起こってしまうと、せっかくキレイに作った音も壊れてしまうのです。

過度なピークを避けることも大切

クリッピングを避けるには、過度なピークを避けることも大切です。

「ピーク」とは、最も大きな音が出ている部分のことです。

例えばベーシックなドラムのパターンも、サチュレーションをかけると倍音が足され、ピークの部分が完全に音割れしてぐちゃぐちゃになってしまいます。

クリッピング(音割れ)を避けるために重要なこと

クリッピング(音割れ)を避けるためには、まずコンプレッサーやリミッターなどを使って、できるだけピークを抑えましょう。

一旦音量をならす(ある程度平坦にする)ことができれば、「スネアが鳴っている時だけ音割れしている」のような問題が起こりづらくなります。

理想的な音楽を作るためにも、クリッピングは避けるようにしましょう。

やってはいけない習慣2:ドラムを加工しすぎる

プロになるためにやってはいけない2つ目の習慣は、「ドラムを加工しすぎる」です。

EQを何個も、コンプレッサーを何個も重ねて重ねて…を繰り返しても、自分の理想の音にならないということはありませんか?

いくつものプラグインを重ねて使うのではなく、そもそも「いい音(サンプル)」を1回選べば解決!なんていうこともあります。

加工してどうにかしようとするのではなく、まず「音選び」に注意しましょう。

やってはいけない習慣3:1曲を完成させられない

プロになるためにやってはいけない3つ目の習慣は、「1曲を完成させられない」です。

言い換えると、「8小節だけ作って、それ以外は何も作らない(作れない)」など、一部だけ作って終わってしまう習慣です。

よくあるのが、「サビだけ作れているが、それ以外は作れない」という状態です。

ここから脱却するには、他の曲を聞いて「どう始まっているか」「エネルギーやテンションはどう変化しているか」を分析してみましょう。

また、ここでも先ほどの「やってはいけない習慣2」でご紹介した「加工し過ぎ」には注意です。

はじめから細かいところにこだわるのではなく、まず曲の構成(全体)を決めてから、細かい部分に注力するようにしましょう。

やってはいけない習慣4:リファレンス曲(参考曲)を用意しない

プロになるためにやってはいけない4つ目の習慣は、「リファレンス曲を用意しない」です。

リファレンス曲(参考曲)とは、自分がいま作っている曲と似ている曲調の曲や、自分が目指したい音・参考にしたい音がある曲のことです。

「音圧をこの曲と同じぐらいにしたい!」などの目標設定も、このリファレンス曲を使って行います。

やってはいけない習慣5:一部の環境ではひどく聞こえるミックスをする

プロになるためにやってはいけない5つ目の習慣は、「一部の環境ではひどく聞こえるミックスをする」です。

例えば、「自宅のパソコンとつなげているヘッドホンで上手くミキシングできていたとしても、車のカーステレオで鳴らしたらベースが全く聞こえない」ということがあります。

他にも、「このイヤホンではボーカルがうるさい」「このスピーカーだとスカスカに聞こえる」など、音を聴く環境によって聞こえ方が違いすぎることがあります。

しかし上手にミックスをすると、環境によって多少の差はあれど「必要な音はしっかり聞こえる」という状態になります。

もちろん、高価で性能のいいスピーカーなどがあればベストですが、必ずしもそれらを用意しなければいけないというわけではありません。

自分が持っている製品の中で、違うタイプのイヤホン・ヘッドホン・スピーカーを使ってみたり、車のカーステレオで聞いてみたり、パソコンの内蔵スピーカー(あまり音質がよくない)を使ってみたりしてみましょう。

違う環境で聞いてみると、自分の曲に何が足りないのかがわかりやすくなります。

以上が「プロの作曲家になるためにやってはいけない5つの習慣」でした。

当サイトでは他にも「プロになる方法」についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓