今回は、Underdog Electronic Music SchoolのOscarが解説する「なぜ音楽プロデューサーはやめるのか」をまとめました。

「音楽のプロになるぞ!」とはりきっていた人も、いつしか音楽の夢を諦め、音楽をやめてしまうことがあります。

音楽の夢を持つ人はたくさんいるのに、なぜみんなやめてしまうのでしょうか?

これまで数多くのアマチュアやプロを見てきたOscarが、この理由を「青帯」と「竹」の例を用いてわかりやすく解説します。

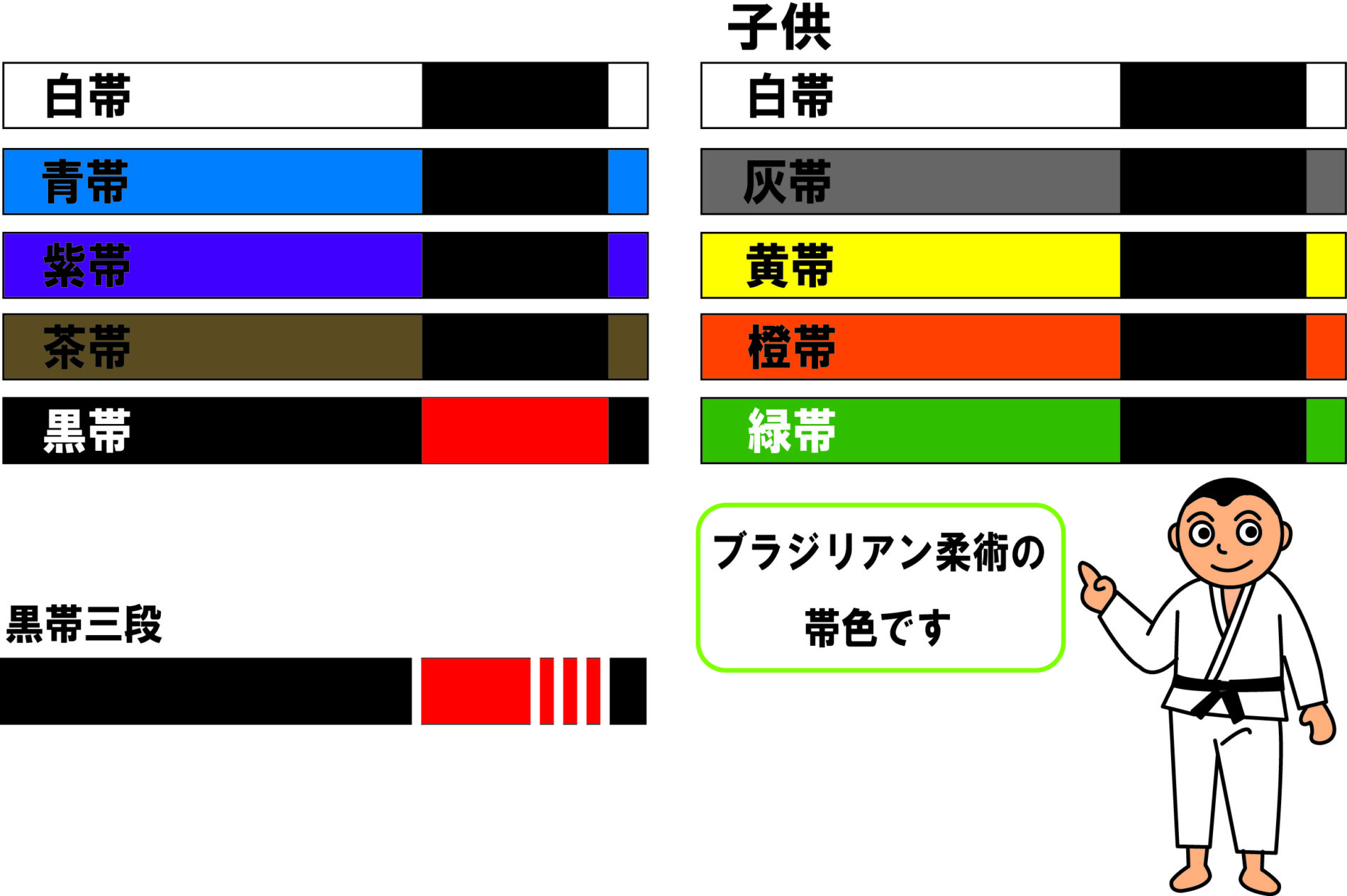

ブラジリアン柔術は白帯と青帯の時期が一番やめやすい

僕(Oscar)は、以前ブラジリアン柔術を習っていました。

ブラジリアン柔術は、上達するのにとても長い時間がかかります。

階級が帯の色で分かれており、はじめは「白帯」から始まり、そこから「青帯」「紫帯」「茶帯」「黒帯」とレベルアップしていきます。

https://fukuzumi-jj.com/blog/column/1135.html

最初の白帯から青帯になるまでには1年〜数年かかります。

それ以上の階級にレベルアップするときも、それぞれ数年かかることがあります。

この中で、一番多くの人がやめるのが白帯と青帯の段階です。

しかし白帯の人と青帯の人では、やめる理由が異なります。

白帯と青帯でやめる理由が異なる

白帯の人(初心者)がやめる理由は、「忙しい」「時間がない」など、自分の人生の中に稽古の時間を組み入れるのが大変になったから、という場合が多いです。

青帯になるまでの数年の間に進学・就職・結婚などでライフプランが変わり、稽古のスケジュールが組みにくくなるのです。

一方、青帯(初級〜中級者)がやめる理由はこれと異なります。

稽古の時間は確保できるのですが、白帯の時ほど成長できていると感じにくく、それがストレスや不満になっていることが多いです。

白帯の時の方が一気に成長しやすい一方で、青帯だと成長速度が遅くなっているように感じやすく「どこまで行けば次のステップに行けるのだろう?」と途方に暮れやすいです。

「これだけ練習しているのだから、今の時期ならこれぐらいのスキルが身についているはず」という理想や期待に対し、自分の実際の実力が追いついていない…

つまり期待値が高すぎて不満を持っているので、本当の敵は「自分の考え方」なのです。

逆に言えば、そのような過度な期待を頭から取り除き、コツコツと努力を続けていれば、いつかステップアップできます。

竹は根を張ってから急激に伸びる

次は「竹」のお話しをします。

竹は世界でいちばん成長速度が速いと言われている植物です。

1日で1m以上伸びることもあります。

しかし最初の数年は、上ではなく下に向かって根を張っています。

のちに上に伸びる準備をするために、最初は下に向かってしっかり土台を作っているのです。

人間から見れば「上に伸びていない=成長していない」と見えますから、最初の数年は何の進展もないように見えてしまうでしょう。

しかし、土の下ではしっかり根を張り巡らせて準備をしているのです。

この準備がしっかりできて十分強くなったあと、一気に上に向かって伸びていきます。

結果が目に見えなくても成長はしている

この青帯と竹の例を考えると、「成長の結果が目に見えていなくても、着実に練習をこなしていくことが大切」と言えます。

わかりやすく「成長した」「上達した」と実感できなくても、練習は止めず、自分のスキルをしっかり固めていくことが重要です。

言い換えれば、結果だけに期待するのではなく、成長のプロセス(途中経過)を楽しむことも大切です。

多くの人が音楽のプロになる夢を諦める理由

音楽の夢を諦める人が多いのは、ライフステージが変わっただけではなく、このような「成長に対するマインド」も大きく関わっているでしょう。

「結果が出ないから意味がない」「成長している実感がない」と思ってしまうと、物事を諦めたくなります。

逆に、結果が目に見えなくても成長のプロセスや練習自体を楽しんでいれば、夢が叶っていなくても音楽を諦めることはないでしょう。

そしてそのように練習を着実に続けている人は、結果が目に見えていなくても実際は着実に成長しています。

竹のように、最初の数年は成長が全く見えなくても、基礎が固まったあと急激に成長が目に見えてくることがあります。

もし音楽のプロになりたいという夢を持っているのであれば、ぜひ音楽そのものを楽しみ、諦めずコツコツと続けていきましょう。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にも音楽のプロになるためのマインドやテクニックについてまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください。