対位法って何?

音楽理論の本にいつも載っているけど、作曲では重要なことなの?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

数々の音楽理論講座の動画をアップしているVictoria Williamsが解説する「対位法とは?」をまとめました。

対位法は音楽理論や作曲の本によく掲載されているテクニックの一つで、これを知ればみなさんの作曲スキルもグンと上がります!

今回は「対位法が曲でどう使われているのか?」を中心に、ざっくり解説していきます。

対位法とは?

対位法とは「異なる2つの独立したメロディーを、同時に美しく鳴らすためのテクニック」です。

…とは言ってもわかりにくいと思うので、かんたんな例を見ていきましょう。

※この解説における「Voice(ボイス、○声)」「Line(ライン)」「Part(パート)」は同じ意味です。

対位法のかんたんな例

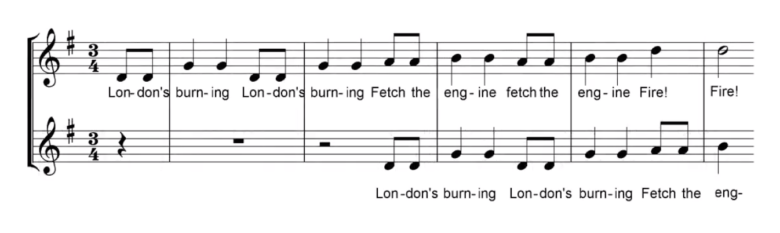

まずは、英語の童謡「London’s Burning」の例です。

五線譜にすると、最初はこのようなメロディーになっています。

画像:動画より

画像:動画より

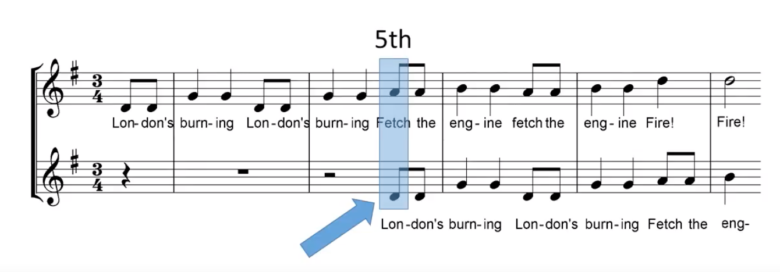

音を聞いてみると、2パートそれぞれが同じメロディーを違うタイミングで弾いていて、同時に鳴らすときれいなハーモニーになっていることがわかります。

これはカノン(Canon)と呼ばれるテクニックです。

また、下のパートを見てみると、最初の音が上のパートに対して完全5度の音程になっていることがわかります。

これも、立派な対位法のテクニックの1つです。

画像:動画より

「フーガ」の例

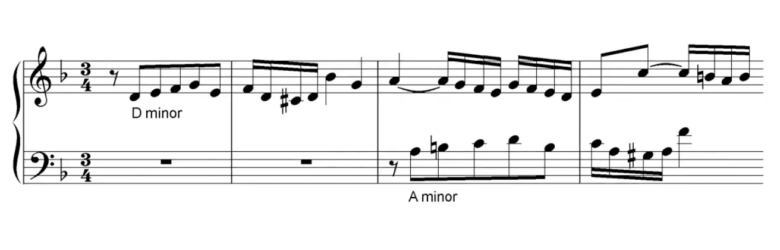

さて、次はもう少し難しい例、バッハの「フーガ 第6番」を見てみましょう。

実際の楽譜がこちらです。

画像:動画より

まず右手(上の段)がDマイナーで演奏していますが、途中から入ってくる左手はAマイナーで演奏しています。

左手が入ってきた時には、右手は新しいフレーズを弾き始めています。

ドミナントキー(5度上のキー)で始める

さて、ここでお気づきになったでしょうか?

左手がDマイナーキーで演奏していたのに、右手が入ってきた時はAマイナーキーで演奏している…

つまり、ここでも先ほどの「London’s Burning」と同じように、5度上のキー=ドミナントキーのメロディーを重ねているのです。

例えば、もしCメジャーキーで弾いていたら、途中で新しいキーで弾きたい時はGメジャーにすると、違和感なくメロディーを重ねることができます。

この例を見ると、メロディーを重ねる時は非常にスマートなやり方が使われていることがお分かりいただけるかと思います。

3声の例(3 Voices)

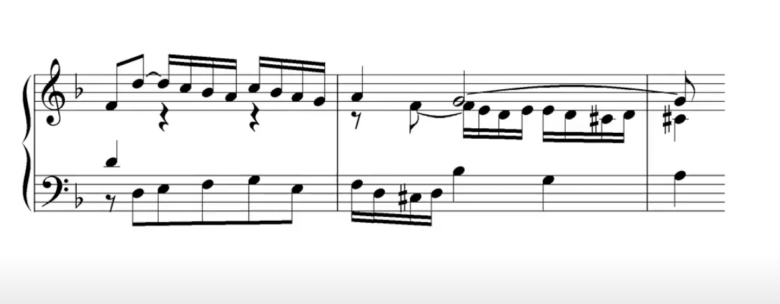

画像:動画より

「フーガ 第6番」では、2声ではなく3声になる部分もあります。

第1声:高音パート。

第2声:譜面のちょうど間ぐらいから始まっているパート。後半も第1声の下にいる。

第3声:低音パート。先ほどご紹介した「フーガ」の例の上段の部分。

画像:動画より

合唱によくある「ソプラノ・アルト・テノール・バス」も対位法?

おそらく多くの方にとっては、「第○声」という言葉ではなく、合唱でおなじみの「ソプラノ」「アルト」「テノール」「バス」という言葉の方がなじみがあるかもしれません。

これらの言葉も、「高音パート」「低音パート」のように、基本的な音域ごとに声部が分かれており、それぞれが独立したメロディーを歌っていますよね。

つまり、みなさんも経験のある「学校の合唱」も、対位法を使っている音楽の一つと言えます。

「対位法」を表す2つの言葉

ちなみに、「対位法」を表す形容詞には2つあります。

どちらも同じ意味ですので、対位法について何か調べている時は混乱しないようにご注意ください。

Contrapuntal:対位法の、対位法的読解

Polyphonic:対位法上の、多声の

以上がざっくりとした対位法の解説でした。

今回の記事を読んで、より詳しく対位法を学びたいと思った方はぜひこちらの記事をご覧ください↓

書籍で対位法をじっくり勉強してみたいと思った方には、こちらがおすすめです。