今回は英語版wikipediaの「ビッグバンド」をまとめました。

この記事ではPart2として、ビッグバンドの歴史(初期〜スイング時代)について解説していきます。

ビッグバンドはもともとはダンス音楽だった

1910年以前、アメリカにおける社交ダンスは、ワルツやポルカのステップが一般的でした。

しかし、ニューオリンズで生まれたジャズがシカゴやニューヨークへ移るにつれ、これらのダンスもジャズと共に、よりエネルギッシュになっていきました。

この10年後、社交場はジッターバグやリンディホップを楽しむ人で溢れかえるようになります。

ジッターバグ(Jitterbug)

20世紀最初、アフリカ系アメリカ人の間で流行ったダンス

リンディホップ(Lindy Hop)

1928年にアメリカのハーレムでアフリカ系アメリカ人のコミュニティ内で誕生し、1930年代後半に流行ったダンス

そしてダンスデュオのVernon and Irene Castleが、Europe Society Orchestraを伴奏に迎えてフォックストロイト(foxtroit)というダンスを広め、注目を集めていきます。

Ferde Groféのアレンジ方法

新しいリズムを用いて社交ダンスの伴奏を最初に行ったのが、ドラマーのArt Hickmanが率いるバンドでした。

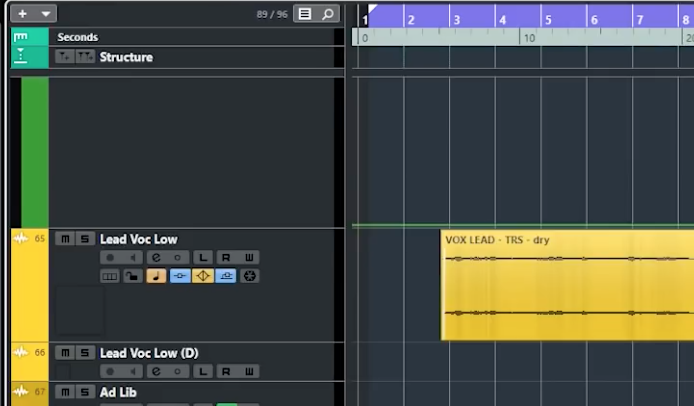

HickmanのアレンジャーだったFerde Groféは、ジャズオーケストラを様々な形でセクションに組み込んでいくアレンジが持ち味でした。

そんなアレンジの手法は、ビッグバンドにおける特徴の一つとなります。

1919年になると、Paul Whitemanは彼を雇い、Whitemanのバンドでもそのテクニックを使ってアレンジをするようになります。

Whitemanは元々クラシック音楽の英才教育を受けていたため、自身のバンドの音楽を「シンフォニックジャズ」と呼んでいました。

そして、このダンスバンド用のテクニックはニューオリンズジャズと差別化を図ることとなります。

さまざまなジャズの形

しかし例外もあり、Jelly Roll Mortonはニューオリンズジャズのスタイルを貫いており、他のバンドリーダーたちも彼らのバンド独自のダンス音楽を作ろうとしていました。

彼らはブロードウェイやティンパンアレー、ラグタイム、ヴォードヴィルの要素を自身の音楽に使っていました。

成長していくバンドリーダー・アレンジャーたち

Duke Ellingtonは、彼のバンドをハーレムにある「Cotton Club」に率いていきます。

また、Fletcher Hendersonのキャリアは、ニューヨークにある「Club Aladam」でのオーディションに出ることを説得されてからスタートします。

彼はその後、Roseland Ballroomのバンドリーダーとなります。

彼らはこれらの場所で悪評を得ましたが、バンドリーダーやアレンジャーたちは以前よりもより大きな役割を果たすことができました。

前述のHickmanはFerde Groféを頼り、WhitemanはBill Challisを頼るようになっていきます。

HendersonとアレンジャーのDon RedmanはKing Oliverに乗っ取って活動していましたが、1920年代の間には、ニューオリンズや昔のジャズの形式から離れていきます。

そして、テナーサックス奏者としてColeman Hawkins、コルネット奏者としてLouis Armstrong、マルチ楽器奏者としてBenny Carterなど数々の著名な奏者を迎え、1990年代までそのキャリアを続けました。

スイング時代

スイングは1930年代のはじめに現れ、それまでの初期ジャズの4/4拍子感よりも、よりしなやかな印象を与えることではっきりと区別がつけられました。

ウォーキングベース

ちなみに、ウォーキングベースはWellman Braudが既に演奏していたものの、Walkter Pageはウォーキングベースを発展させたことで有名な人物です。

スイングは1930年代はじめに反映したスタイルですが、1936年ごろまでにはオーディエンスの数は少なくなっていました。

スイングは「変わった音楽」

スイングは、それまでは「馬鹿げている」「好奇心をそそるような音楽」として見られていました。

しかし1935年以降になると、ビッグバンドはスイングを巧みに演奏するようになり、スイングを独自のスタイルとして演奏する役割を担うことになります。

この時は、ウェスタンスイングのプレイヤーたちがスイングの普及に大きく貢献しました。

ビッグバンドの様々なスタイル

人気バンドの中でも、ビッグバンドには様々な音楽スタイルがありました。

よく知られているバンドの多くは、バンドリーダーやリードアレンジャー、メンバーの個性が反映されています。

たとえばCount Basieはリラックス感がありながら推進力も兼ね備えたスイング、Bob Crosbyはよりディキシーランドのスタイル、Benny Goodmanはとてもやる気に満ちたスイング、Duke Ellingtonはより幅広く洗練された楽曲が特徴です。

各楽器のスターをフィーチャーしたビッグバンド

多くのバンドは、そのサウンドの力が強い強力な奏者をフィーチャーしており、例えばクラリネットはBenny GoodmanやArtie Shaw、トロンボーンはJack Teagarden、トランペットはHarry James、ドラムはGene Krupa、ビブラフォンはLionel Hamptonなどが有名です。

Guy LombardoやPaul Whitemanのバンドのように、ソリストやボーカリストではなく、強力なアンサンブルをフィーチャーしているバンドもあります。

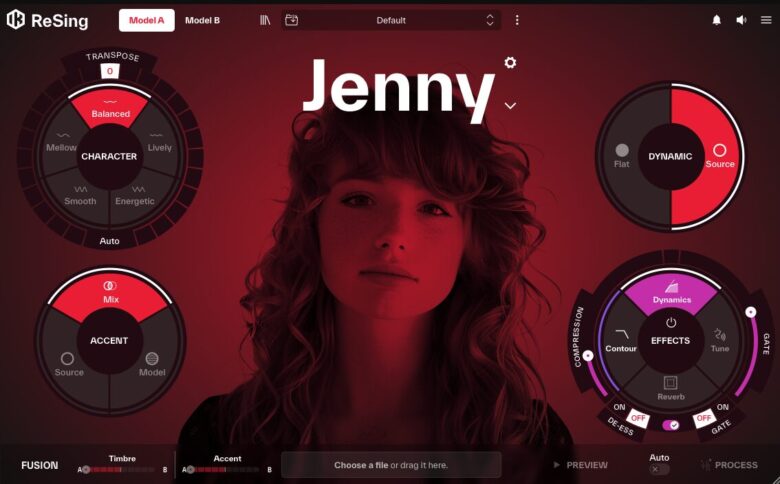

ボーカルのスターも誕生したビッグバンド

また、多くのバンドの人気はボーカルスターによってさらに増していきます。

Frank SinatraやHelen O'Connell、Bob Eberly、Ella Fitzgerald、Billie Holiday、Jimmy Rushing、Dick Haymes、Helen Forrest、Doris Day、Peggy Leeなどが挙げられます。

ジャズ界を支配していくビッグバンド

当時ビッグバンドはジャズにおいてとても力のあるものだったため、年配のアーティストたちは新しいこのスタイルに順応していくか、引退していくかどちらかにする必要があると考え始めます。

小さなグループのためのレコード市場はなかったため、Louis ArmstrongやEarl Hinesなどのミュージシャンたちは自身のバンドを率いていました。

一方、Jelly Roll MortonやKing Oliverなど他のミュージシャンたちは消えていってしまいます。

メジャーな黒人・白人バンド

1930年代のメジャーな黒人バンドとしては、前述のEllingtonやHines、Callowayの他に、Jimmie Lunceford、Chick Webb、Count Basieなどのバンドが挙げられます。

一方メジャーな白人バンドとしては、前述にも出てきたBenny Goodman、Artie Shaw、Tommy Dorsey、Shep Fields、Glenn Milerなどが挙げられます。

白人リスナーも増え始める

白人のリスナーとのギャップを埋め始めたのは、1930年代中盤ごろ、Casa Loma OrchestraやBenny Goodmanの初期のバンドの活躍によるものでした。

1930年終わり頃から1940年代前半には、白人のティーンエイジャーや若者たちはビッグバンドの主要なファン層となります。

レコードやラジオでビッグバンドを聞いたり、ライブに足を運んで楽しんでいました。

また、彼らは知識が豊富で、お気に入りのバンドや楽曲にハマったり、有名なソリストやボーカリストを崇拝したりもしていました。

ビッグバンドにおける人種差別と過酷なツアー

当時は、多くのバンドが一夜限りの舞台で国中でツアーを行っていました。

しかし当時はアメリカのほとんどの地域で人種差別があったこともあり、移動や宿泊は難しく、メンバーは十分な睡眠や食事が取れないままツアーを決行していました。

スターソリストを除いて、多くのミュージシャンたちは少ない賃金しか受け取れず、予約が取り消しになればツアーも中止しなければなりませんでした。

また、メンバーの個人的な問題やバンドメンバー間での不仲も、グループでの活動に影響を与えました。

飲酒やドラッグ、中毒などは、よくある問題の一つでした。

優れたバンドリーダーのマネジメント

当時バンドメンバーの脱退は頻繁にあり、トップソリストたちは有利な契約に目を惹かれている状態でした。

またステージに関しては、舞台が小さすぎたり、PAシステムが不十分だったり、ピアノの調律が狂ったままだったりということもありました。

バンドリーターたちは、厳格なルール(Glenn Millerなどが実践)を定めたり、優れた洞察力・人の心を読む力(Duke Ellingtonなどが実践)などを用いて、このような障害を乗り越えていきました。

第二次世界大戦とビッグバンド

第二次世界大戦中、ビッグバンドは活力を高めていきます。

多くのミュージシャンたちは軍隊に入り、USO(米国慰問協会、エンターテイメントをアメリカ軍兵士やその家族に提供する団体)のグループでツアーを行っていましたが、Glenn Millerはショーの合間の移動中に命を落としてしまいます。

一方、多くのバンドはバンドメンバーの欠員で苦しみ、戦時中は生活の質も落ちていました。

さらに、1942~1944年のミュージシャンストライキで状況は悪化。

ボーカリストたちは彼ら自身でストライキを行い、戦争が終わる頃までには、スイングはビーバップのような「踊れる音楽」とは遠ざかってしまいます。

そして、時代が移り変わるにつれ、多くの素晴らしいスイングバンドが解散してしまいます。

続き「現代のビッグバンド」はこちら↓