今回は、Audio Universityが解説する「音響心理学を活かしたミキシングテクニック」をまとめました。

この記事ではそのうち、多くの人がミキシングで悩む「マスキング問題」の対処法について解説しています。

「マスキングって何?」という方は、前回の「【DTM】音響心理学を活かしたミキシングテクニック -マスキングとは?-」をご覧ください↓

キックとベースでよくあるマスキング問題

みなさんが作曲やミキシングでよく目の当たりにするのが、キックとベースのマスキングです。

どちらも音程が低い楽器のため、このようなマスキングが起こってしまい、どちらか一方(もしくは両方)の音が聞こえづらくなることがあります。

ここからは、このようなマスキングが起こったときの対処法について解説していきます。

マスキングの対処法

それでは、このように全ての周波数帯域に音を含んでいるようなギターの場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

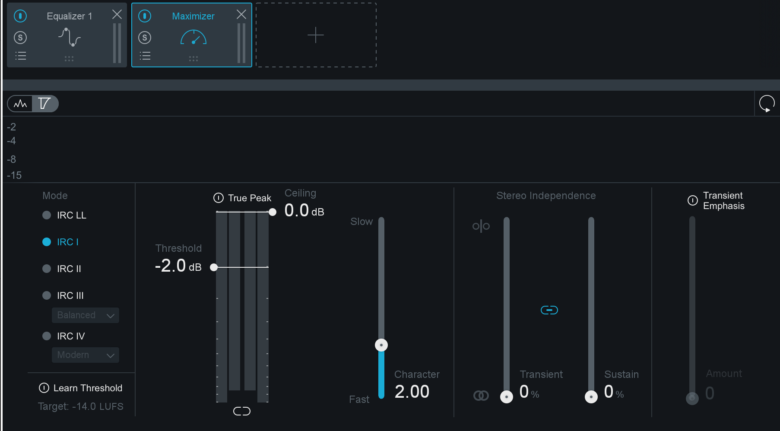

このような場合はまず、両方のギターをEQのスペクトラムでチェックし、音域が被っている部分を探します。

より目立たせたい方はそのままで、目立たなくても良い方(今回の場合はリズムギター)に対して、被っている音域にEQをかけます。

それでは、リズムギターの方に200hz付近の音を減らすEQをかけてみましょう。

Before/Afterで聞くととてもわかりやすいですが、EQをかけたときの方が、メロディーがよりはっきり聞こえるようになりました。

つまり、200hz付近のマスキング問題を対処できたことになります。

音域によってマスキングの影響の受けやすさが違う?

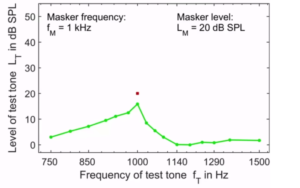

こちらのグラフは、ホワイトノイズを20 dB SPLの音量で1khz付近に絞って鳴らしたとき、ビープ音(聞かせたい音)の聞こえ方はどう変わるのかを表しています。

ホワイトノイズを1khz付近に絞っているため、ビープ音がその音域だと、より強くマスキングすることになります(ビープ音を聞かせたいなら、より大きい音量が必要になる)。

高音域は低音域よりもマスキングされやすい

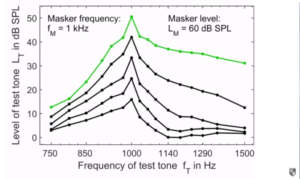

それでは、このままホワイトノイズの音量を上げていくと、どうなるでしょうか?

ご覧のように、ホワイトノイズの音量が上がれば上がるほど、高音域(1khz以上の高い音)に対しても強いマスキングが生まれてしまうことが分かります。

ホワイトノイズは先ほどと同様に1khz付近に限定したままなのに、ホワイトノイズの音量を上げただけでマスキングの影響範囲が広がっているのです。

例えばホワイトノイズの音量が20 dB SPLだったとき(一番下の黒線)、1500hzの音(グラフ右端)は750hzの音(グラフ左端)よりもマスキングの効果を受けにくい状態でした。

しかし、ホワイトノイズの音量が60 dB SPLになると(一番上の緑線)、1500hzの音は750hzの音よりもはるかにマスキングの影響を受けやすく、より大きな音量を出さないと聞こえなくなってしまうのです。

言い換えると、「音量が上がれば上がるほど、高い音は低い音よりもマスキングされやすくなる」「低い音が高い音をマスキングしてしまうこともある」ということになります。

ミキシングに使えるテクニック

これまでの解説の通り、低い音が高い音をマスキングしてしまうことがあります。

そのため、必要な高音域をマスキングしないために、それぞれの楽器の低音域もしっかり考慮する必要があります。

※例えば人間の声で言うと子音が母音にマスキングされやすいとも言えるため、合唱などで複数人で歌うときは、より発音のタイミングを合わせることが大切とも言えます

高音域が足りないと感じたら、他の音域を減らしてみる

例えば高音域のパワーが足りないと感じたとき、以下の画像の赤い部分のように「EQで高音域を足す」という対処を行う方もいるでしょう。

しかしもし元の音に十分高音域が含まれているのであれば、高音域を足して解決するのではなく、中音域や低音域を減らすことで解決できることがあります。

例えば以下のように低音域をカットするだけで、高音域がはっきりとし、音が明るくなったように感じることがあります。

すべての楽器に注意を向けよう

今回は2本のギターだけで解説していますが、実際にはドラムやベース、ボーカルなど、さまざまな楽器が入り混じった状態になることが多いでしょう。

それぞれの楽器が異なるサウンド、周波数、音量を持っていますので、非常に複雑な状態です。

しかし、一つ一つの楽器をしっかり考慮することで、よりキレイにミキシングをすることができます。

モニターレベルも注意しよう

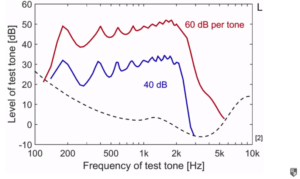

こちらのグラフは、とある音のセットを異なる音量で鳴らしたときのマスキング状態を表しています。

グラフを見ると、20dB音量が上がると、より多くのマスキング効果を受けやすいということが分かります。

先ほど解説したように、音量が上がれば上がるほど、それぞれの音域でマスキングを受ける量も変化します。

言い換えると、小さい音量で聞いた時はマスキングを感じにくいため、よりクリアにすっきりと聞こえやすくなりますが、大きい音量で聞くとマスキングが顕著に出やすくなります。

そのため、ミキシングをするときはどの音量で聞いたときも綺麗に聞こえるようにすることが大切です。

以上が「音響心理学を活かしたミックステクニック」でした。

当サイトでは他にもミキシングテクニックをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓